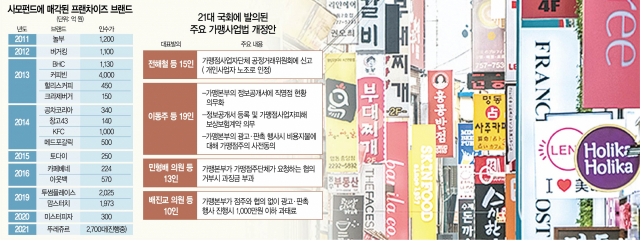

지난 2011년 모건스탠리의 놀부 인수를 시작으로 10년간 다양한 식음료 프랜차이즈 브랜드가 수백억 원에서 수천억 원의 가격에 사모펀드로 넘어갔다. KFC·커피빈·아웃백스테이크 등은 글로벌 브랜드의 독점 운영권이 팔린 사례이고 창고43·카페베네·메드포갈릭·BHC·맘스터치 등 토종 브랜드는 트렌드 변화를 읽는 혁신 부재와 규제 환경 악화를 이유로 경영권을 내놓았다.

프랜차이즈 산업은 종사자만 140만 명, 매출 120조 원가량(2018년 산업통상자원부)의 국내 기간산업으로 성장했다. 그러나 최근 대기업마저 프랜차이즈 사업에 백기를 들고 나올 수밖에 없을 정도로 국내 프랜차이즈 산업은 갈수록 열악한 환경에 신음하고 있다. 급변하는 국내 식음 트렌드, 내수 침체 장기화와 배달 시장 팽창에 따른 수수료 증가, 과당경쟁으로 인한 수익성 악화 등과 더불어 자고 일어나면 추가되는 규제가 프랜차이즈 산업 생태계를 파괴하고 있다는 지적이다.

가맹 사업은 가맹본부와 가맹점주라는 대등한 지위의 거래 관계를 기반으로 다수의 협력 업체, 소비자 등 여러 이해관계자가 맞물려 있는 복잡한 산업 생태계다. 그러나 정부와 일부 정치권은 ‘가맹본부는 갑, 가맹점주는 을’이라는 갑을 프레임으로 이들을 가두고 적대적인 관계를 되레 조장하고 있다. 익명을 요구한 모 대학의 경영학과 교수는 “특히 문재인 정부가 들어서면서 공정거래위원회가 앞장서 규제의 칼날을 휘두르며 프랜차이즈가 골목 상권을 위협하는 것처럼 프레임을 씌웠다”며 “프랜차이즈를 골목 상권 위협 주체가 아닌 골목 상권의 일부로 받아들이고 국민이 믿을 수 있는 프랜차이즈를 선택할 수 있도록 돕는 것이 정부의 역할”이라고 지적했다.

정부는 지난 2002년 가맹사업법 제정 이후 가맹점주에 대한 보호 규제만 강화해 형평성 논란을 계속 키워왔다. 특히 2013년부터 시작된 중소기업 적합업종 제도와 골목 상권 보호를 위한 출점 거리 제한으로 음식점업·제과점업 등 관련 업종의 성장 가능성은 더욱 희박해졌다는 지적이다.

업계의 한 관계자는 “2010년대 초반 CJ푸드빌이나 카페베네의 경우 해외 출점 등이 활발했지만 국내 출점이 막혀 국내외 투자를 위한 성장의 총알을 확보하지 못해 결국 수익 악화로 돌아섰다”고 전했다. 그는 이어 “결국 ‘한국 토종 커피 전문점의 신화’를 기록했던 카페베네와 푸드빌의 ‘투썸플레이스’는 쪼그라들고 직영점으로 출점 제한이 없는 외국계 스타벅스만 성장해 한국의 커피 시장을 장악하는 모습이 연출됐다”고 꼬집었다.

현재 국내 가맹 사업 관련 법적 규제는 전 세계적으로 가장 높은 수준이다. 2019년 한국경제연구원이 발표한 ‘한미 가맹사업법 규제 비교’ 자료에 따르면 한국은 프랜차이즈 종주국 미국에 비해 규제가 2배에 달한다. 독일·영국·프랑스는 가맹 사업 규제를 위한 별도의 법률 자체가 없고 일본도 가맹본부와 가맹점 간 거래 시 주의해야 할 사항을 정리한 가이드라인만 있다. 하지만 규제 강도는 더욱 세지는 추세다.

21대 국회에 계류 중인 주요 가맹사업법 개정안은 무려 23개로 가맹본부를 규제하는 내용이 대부분이다. 또 공정거래위원회가 이달 22일 발표한 ‘2021년 공정거래위원회 주요 업무 추진 계획’에는 ‘을’로 표현된 가맹점주 단체가 신고를 통해 그 대표성을 확인받을 수 있도록 한 ‘가맹점주 단체 신고제 도입’이 명시돼 논란이 일고 있다. 공정위는 각기 개인 사업자인 가맹점주를 근로자처럼 인정해 가맹점단체신고제를 도입하고 국회에서는 단체협상권을 부여하는 규제를 검토 중이다.

20여 개의 매장을 운영 중인 한 프랜차이즈 기업 대표는 “프랜차이즈의 장점 중 하나는 작은 가게에서 시작해 성장한 후 큰 기업이 돼 상장까지 꿈꾸는 ‘성장 사다리’ 기능을 하는 것인데 우리나라는 시작부터 성장의 발목을 잡고 있다”며 울분을 토했다.

이 같은 와중에 배를 불리는 곳은 사모펀드다. 국내 가맹 사업의 경영 환경이 좋지 않아 기업 가치가 낮게 평가된 곳이 많아 인수 비용이 상대적으로 적게 들기 때문이다. CJ푸드빌의 뚜레쥬르의 경우에도 매각가액을 당초 4,000억 원 안팎으로 희망했지만 협상 과정에서 절반 가까이 낮아졌다.

사모펀드 입장에서는 수익성 극대화라는 사모펀드 특유의 효율적 경영 체계만 잘 정착될 경우 브랜드 가치를 높여 다시 되팔아 상당한 수익을 올릴 수 있다. 그러나 사모펀드의 손으로 넘어간 프랜차이즈의 가맹점주들은 불확실성이 커지게 된다. 조춘한 경기과학대 교수는 “당초 재매각을 목적으로 한 경영이기 때문에 손바뀜이나 운영 과정에서 일어나는 모든 손실을 가맹점이 떠안을 우려가 크다”고 강조했다.

/심희정 기자 yvette@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >