중소기업 보호를 위해 도입된 중소기업 적합업종을 어기면 과태료를 부과하는 법안이 처음 발의됐다. 중기 적합업종 도입 당시 규제 여부 등을 놓고 뜨거웠던 논란이 다시 불붙을 수 있다는 전망이 나온다.

7일 국회에 따르면 류호정 정의당 의원은 중기 적합업종으로 지정된 사업을 대기업이 인수하거나 개시 또는 확장하면 1억 원 이하 과태료를 부과하는 안이 담긴 대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률 일부 개정 법률안을 지난 4일 대표 발의했다. 이 같은 과태료 부과안은 중기 적합업종 도입 이래 처음이다. 류 의원은 “중소기업과 중소 자영업자의 경영 환경이 더 악화하고 있다”며 “중기 적합업종의 실효성을 확보하기 어렵다”고 법안 발의 이유를 밝혔다. 개정안에는 더불어민주당 의원들도 공동 발의자로 참여했다.

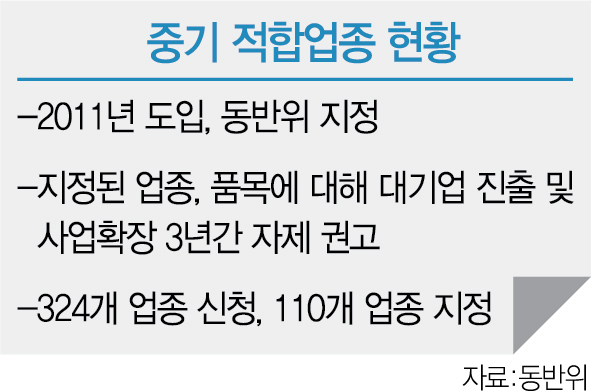

2011년 도입된 중기 적합업종의 취지는 대기업의 무분별한 사업 확장을 막고 골목 상권과 중소기업을 보호하자는 것이다. 대기업이 중기 적합업종으로 지정된 업종(품목 포함)에 대해 3년(3년 연장 가능) 동안 진입 또는 사업 확장을 하지 않도록 동반성장위원회가 업종을 지정해 권고한다. 민간 기구인 동반위는 그동안 음식점·두부·제과점 등 110개 업종을 지정했다.

이번에 발의된 중기 적합업종의 ‘과태료안’을 두고 업계에서는 찬반이 크게 엇갈릴 것으로 보인다. 일각에서는 지지부진한 중기 적합업종을 다시 활성화할 수 있는 계기가 될 것이라는 기대가 나온다. 중기 적합업종을 신청한 건수는 2017년 3건, 2018년 4건, 2019년과 지난해 나란히 1건에 불과했다. 적합업종이 권고에 그치다 보니 실효성과 참여율이 그만큼 떨어진 게 아니냐는 지적이 줄곧 제기됐다. 계란, 문구소매업 등 남아 있는 중기 적합업종도 6개에 불과하다.

과태료안에 대한 반론도 거세질 수 있다. 중기 적합업종은 도입 당시부터 ‘시장경제에 맞지 않는 반대기업 제도’라는 비판을 받았다. 해외에서도 통상 마찰로 비화될 수 있다는 우려가 컸다. 도입 당시 동반위는 경제협력개발기구(OECD)에서 ‘국내외 기업에 대한 지나친 규제’라는 내용의 의견을 전달받은 것으로 알려졌다. 이 때문에 중기 적합업종은 준수 여부를 강제하지 않고 기업의 자율(권고)로 맡겨 절충점을 찾아 도입됐다.

과태료가 부과된다면 중기 적합업종에 정부 개입이 강화돼 국제 통상 규범에 저촉될 수 있다는 비판이 다시 불거질 수 있다. 이 제도의 가장 큰 성과인 ‘자율 상생 생태계’가 과태료 부과로 흔들릴 수 있다는 목소리도 크다. 유통 업계의 한 관계자는 “중기 적합업종 지정 후 중소기업 상생을 위해 상생 기금, 기술 전수, 인력 양성 등 많은 노력과 비용을 들인 게 사실”이라며 “과태료가 생긴다면 이런 노력 없이 교통법규처럼 지키면 그만인 제도가 될 수 있다”고 꼬집었다.

과태료안이 ‘이중 규제’가 될 수 있다는 지적도 있다. 현재 중기 적합업종이 만료된 업종은 영세한 소상공인이 영위하는 업종을 보호하는 생계형 적합업종을 신청할 수 있다. 2018년 말 도입된 생계형 적합업종은 대기업의 진출을 권고가 아닌 법적 제재로 막는 중기 적합업종보다 강력한 제도다. 지금껏 24개 업종이 신청했고 간장·고추장·된장 등 8개 업종이 지정됐다. 과태료안이 국회를 통과하면 중기 적합업종에 이어 생계형 적합업종까지 이중 규제가 만들어지는 셈이다. 임채운 서강대 경영학부 교수는 “중기 적합업종은 지정된 중소기업의 자생력을 확보할 수 있는지, 소비자 편익을 위한 보호가 맞는지 등을 두고도 찬반이 갈린 제도”라며 “과태료 부과로 규제화된다면 중기 적합업종의 여러 단점을 극복한 자율적 상생이라는 도입 취지가 퇴색될 수도 있다”고 말했다. 동반위의 한 관계자는 “법안에 대해 충분히 검토해보겠다”고 밝혔다.

/양종곤 기자 ggm11@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >