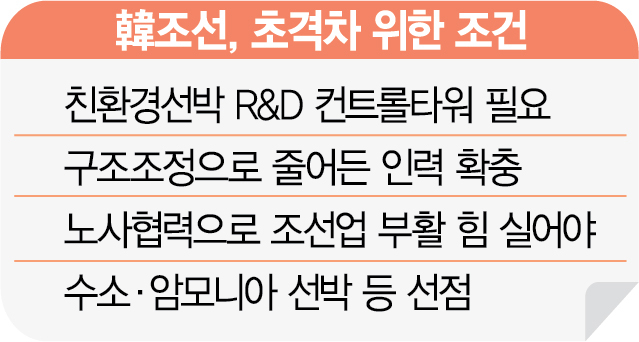

지난해 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 적자의 수렁에 빠졌던 한국 조선 업계가 수주에 박차를 가하고 있다. 모처럼 업황이 기지개를 켜며 부활의 바다로 나아가고 있는 것이다. 하지만 이전의 영광을 되찾기까지는 추진력이 더 필요하다. 턱밑까지 쫓아온 중국을 따돌릴 친환경 선박 연구개발(R&D) 인력과 투자가 시급하다는 진단이 나온다.

27일 영국 조선·해운 시황 분석 업체 클락슨리서치에 따르면 올 1~4월 전 세계에서 총 1,385만 CGT(표준선환산톤수)가 발주됐는데 그 중 한국은 647만 CGT를 수주했다. 국내 조선 업계의 지난해 같은 기간 수주량은 코로나19의 여파로 83.3만 CGT에 그쳤다. 또 지난해 이 기간 15.1%에 머물렀던 수주 점유율도 올해는 46.7%로 뛰었다. 올해 전 세계에서 발주된 선박의 절반 가까이를 한국이 차지한 것이다. 한국 조선의 릴레이 수주는 압도적인 액화천연가스(LNG) 선박 기술력 덕분이다. 환경 규제 강화 등으로 LNG선 발주가 확대되는 가운데 앞선 건조 경험과 기술력을 바탕으로 중국 등의 추격을 뿌리치고 있는 것이다.

하지만 LNG선 다음 세대의 먹거리로 떠오르는 암모니아·수소 등 무(無)탄소 선박 경쟁에서는 순위가 뒤집힐 가능성이 있다. 경쟁국인 중국과 일본이 정부 주도로 친환경 선박 투자와 인력 양성에 나선 가운데 우리는 대형 3사가 차별점 없이 같은 기술 개발에만 매달리고 있기 때문이다. 구조조정을 거치면서 줄어든 개발 인력 공백도 큰 상황이다.

양종서 수출입은행 해외경제연구소 선임연구원은 “친환경 선박 개발 경쟁에서 각자도생하는 것은 사실상 한국뿐”이라며 “중국과 일본은 정부가 컨트롤타워 역할을 하며 효율적인 싸움을 벌이고 있다”고 말했다.

국내 조선업의 고질병인 노사 갈등도 과제다. 한국조선해양과 대우조선해양의 기업결합을 둘러싼 강성 노조의 투쟁이 ‘K조선’의 앞을 가로막고 있다는 것이다. 전문가들은 산업 경쟁력 회복을 위해 힘을 합쳐도 부족할 판에 생존 카드로 꺼내 든 기업결합을 앞장서 저지하고 있다고 지적했다.

/한동희·서종갑 기자 dwise@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >