“재벌 혼내고 오느라 늦었습니다.”

지난 2017년 11월. 확대 경제관계장관회의에 지각 출석한 김상조 당시 공정거래위원장이 뱉은 이 발언은 현 정부의 기업관(觀)을 상징하는 말이 됐다. 재계에서는 “기업을 혼내는 대상으로 보는 사람이 공정거래위원장이 됐으니 어떤 정책이 나올지는 뻔한 것 아니겠느냐”는 푸념이 터져 나왔다. 재계의 우려대로 문재인 정부와 거대 여당은 4년간 기업의 자유로운 경영 활동을 옥죄는 반기업적 규제를 마치 경쟁하듯 쏟아냈다. 그 결과 신사업은 싹부터 잘려나갔고 민간 투자는 위축됐다. 전문가들은 지금이라도 반기업 정서를 버리고 기업을 경제 성장 파트너로 인식해 과감한 투자 지원에 나서야 한다고 지적한다.

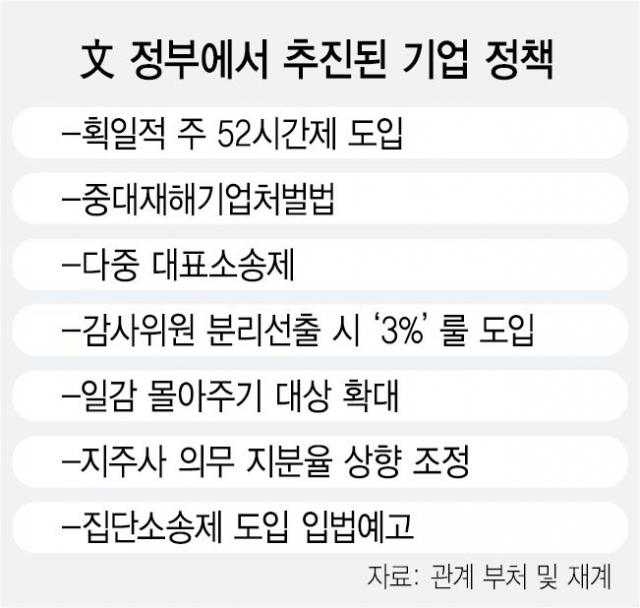

◇기업 옥죄기 폭주한 4년=지난 4년간 문재인 정부의 기업 정책은 기업의 성장보다는 경영인을 규제하고 처벌하는 데 초점이 맞춰졌다. 사업주를 징역 살게 하는 중대재해기업처벌법부터 기업 규제 3법(상법·공정거래법·금융그룹감독법), 획일적인 근로시간 단축, 집단소송제 전 분야 확대 추진, 일감 몰아주기 대상 확대, 이른바 ‘타다 금지법’이라고 불리는 ‘여객자동차운수사업법 개정안’ 등이 대표적이다.

기업 규제 3법에 포함된 이른바 ‘3% 룰’은 이사회 멤버인 감사위원 분리 선임 때 최대주주와 특수관계인의 의결권을 3%로 제한했다. 이 때문에 투기 자본에 국내 기업을 공격할 수 있는 활로를 열어줬다는 평가가 많다. 헤지펀드 등 특정 세력이 3% 아래로 지분을 쪼개 보유한뒤 경영권 공격에 나설 수 있어서다. 모회사 주주가 자회사 경영진을 상대로 대표 소송을 제기할 수 있는 다중대표소송제 도입도 국회 문턱을 넘었다.

지주사가 보유해야 하는 자회사·손자회사 의무 지분율도 올리도록 하는 공정거래법 개정안은 지주회사의 투자 여력을 떨어뜨린다는 지적이 나온다. 일감 몰아주기 규제 대상도 확대했다. 과거에는 총수 일가의 지분율이 30% 이상(비상장 20%) 상장사가 대상이었지만 올해 말 시행되는 개정 공정거래법은 총수 일가 지분율을 상장·비상장과 관계없이 20% 이상으로 통일했다. 이에 따라 10대 주요 기업의 사익 편취 규제 대상 회사는 29개에서 104개로 3배 이상 늘었고 당장 기업 오너들은 보유 주식을 팔아야 하는 부담을 안게 됐다.

최근에는 ‘중소기업들과 상생하라’며 대기업의 구내 식당 일감도 사실상 강제 개방시켰다. 대기업 계열사가 사내 식당을 운영하는 것을 부당한 ‘일감 몰아주기’라고 본 것이다.

내년부터 시행되는 중대재해기업처벌법도 기업들에는 공포의 대상이다. 아직까지도 법의 적용 범위와 처벌 범위를 두고 해석이 분분해 법을 보완하거나 시행을 미뤄야 한다는 목소리가 나온다. 일각에서는 “로펌들 배만 불려주는 법”이라는 비아냥까지 나오는 실정이다. 오는 7월부터 50인 미만 중소기업으로 확대·시행되는 주 52시간 근로제에 대해서도 “코로나19에 근로시간 축소까지 중소기업을 이중고에 내몰고 있다”는 비판이 나오고 있다.

◇규제 풀고 투자 인센티브 확대해야=전문가들은 지금이라도 기업을 경제 선순환의 시작점으로 보고 규제 완화와 함께 투자 인센티브 확대에 나서야 한다고 지적했다. 특히 미중 갈등 속에서 우리가 지렛대로 활용할 수 있는 반도체 등 첨단 산업에 대한 대대적 지원이 필요하다는 목소리도 나온다. 강인수 숙명여대 교수는 “코로나19 이후 산업 정책이 국가 안보·외교와 맞물려 돌아가야 하는데 우리는 편 가르기에 매몰돼 제대로 된 정책을 내놓지 못하고 있다”며 “과거 4년간 성과가 미흡했던 정책은 과감히 포기하고 현실감 있는 정책으로 수정할 필요가 있다”고 강조했다.

규제 완화와 투자 지원에 더해 ‘반기업 정서’ 해소도 절실하다는 지적이다. 정부가 재계의 반발에도 불구하고 기업 규제 3법 등을 밀어붙인 데는 아직까지 우리 사회에 팽배한 ‘반기업 정서’를 이용한 측면이 적지 않다는 것이다. 재계의 한 관계자는 “기업에 대한 이미지가 좋아져야 정치권도 함부로 반기업적 법안을 내놓지 못한다”며 “정치권부터 대대적 지원책뿐 아니라 반기업 정서 해소에도 앞장서야 한다”고 말했다.

/한재영 기자 jyhan@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >