미국 내 25개 주가 코로나19 부양책 차원에서 연방 정부로부터 나오는 주당 300달러의 실업수당을 더 이상 받지 않겠다고 밝혔다. 미국 경제의 회복 속도가 빨라지면서 과도한 현금 뿌리기에도 제동이 걸리는 상황이다. 주 정부들이 경제가 이미 정상 궤도에 올라섰다고 보고 인플레이션 우려에 더 과민한 반응을 보이고 있다는 해석이 나온다. 특히 이번 조치로 약 370만 명이 영향을 받을 것으로 전망되는데, 수당이 끊긴 이들이 다시 일터로 복귀할지 주목된다.

2일(현지 시간) 미 경제 매체 CNBC에 따르면 지난 한 달간 추가 실업수당 프로그램의 조기 중단을 발표한 주가 미국 전체 51개 주 가운데 25곳에 달해 총 370만 명이 영향권에 놓였다. 이들 주는 메릴랜드·텍사스 등 공화당 소속 주지사가 이끄는 곳이 대부분이다.

미국은 지난해 초 코로나19 대유행 이후 기존 실업수당에 연방 정부가 지급하는 매주 300달러를 추가로 얹어주는 정책을 시행해 왔으며 조 바이든 행정부는 이를 오는 9월까지 연장한 상태다.

하지만 공화당은 추가 실업수당으로 실업자들이 일자리를 구하는 대신 집에 머무르고 있다고 주장한다.

래리 호건 메릴랜드 주지사는 “실업수당 프로그램이 임시적인 구제책으로 중요하게 작용했지만 이제는 백신과 일자리가 잘 공급되고 있다”면서 “주 전역의 기업들이 더 많은 인력을 채용하려고 해도 심각한 인력난에 직면하고 있는 실정”이라고 지적했다. 빠른 백신 접종으로 경제 정상화 속도가 빨라지면서 실업보다는 구인난이 사회적 문제로 떠올랐다는 얘기다.

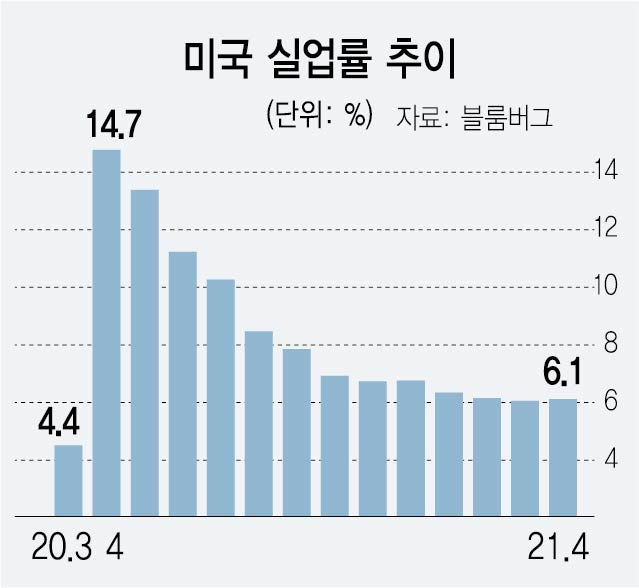

특히 고용 지표 부진으로 추가 실업수당의 부작용을 지적하는 목소리가 커졌다. 4월 비농업 부문 신규 고용자 수는 26만 6,000명으로 3월(77만 명)에 비해 대폭 감소해 시장에 충격을 줬다. 100만 명 이상을 예측한 전망도 있었지만 크게 밑돈 것이다. 닐 브래들리 미 상공회의소 정책실장은 “실망스러운 고용 지표는 실업수당 지급이 고용 시장 위축을 초래한다는 점을 분명히 보여준다”고 지적했다.

이 같은 우려가 잇따르자 조 바이든 대통령도 노동자의 구직을 독려하기도 했다. 그는 지난달 10일 연설을 통해 “실업자가 적합한 일자리를 제안받는다면 이를 수용해야 하고 그렇지 않을 경우 실업수당을 잃어버릴 것임을 알아야 한다”고 밝혔다. 보육 문제로 인해 가정을 벗어나기 힘들거나 전염병 억제를 위한 적절한 조처가 부족한 사업장 등 예외적인 경우를 빼고는 취업할 필요가 있다는 뜻을 드러낸 셈이다.

/김기혁 기자 coldmetal@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

coldmetal@sedaily.com

coldmetal@sedaily.com