중국의 지난 3분기 국내총생산(GDP) 증가율이 4%대로 떨어졌다. 중국 전국을 휩쓴 전력 대란과 부동산 침체 등의 복합 악재에 충격을 받은 결과다. 이들 악재가 당분간 심화될 것으로 보여 4분기 전망도 불투명하다. 올해 8% 성장 전망은 물 건너갔다는 분석마저 나오고 있다.

18일 중국 국가통계국에 따르면 3분기 GDP는 29억 964만 위안(약 5,360조 원)으로 전년 동기 대비 4.9% 증가했다. 이는 로이터통신과 블룸버그통신이 각각 집계한 시장 전망치 5.2%, 5.0%를 밑돈 것이다. 이번 3분기 성장률은 코로나19가 휩쓴 지난해의 경우를 제외하면 중국에서 분기별 성장률이 집계되기 시작한 1992년 이후 가장 낮은 것이다. 그만큼 쇼크에 가까운 수치다. 앞서 최저치는 2019년 4분기의 5.8%였다. 톈안먼 시위 사태 직후인 1990년 연간 3.9% 성장률에 오히려 근접한 수치다.

이날 국가통계국 측은 “경제의 운영을 안정적으로 유지하는 데 어려움이 커지고 있다”고 밝혔다. 중국의 경제성장률은 1분기에 지난해 기저 효과에 힘입어 18.3%까지 올랐었다. 이후 2분기에 7.9%로 낮아진 데 이어 3분기에도 둔화 흐름이 이어진 셈이다. 4분기 성장률은 더 떨어질 가능성이 크다.

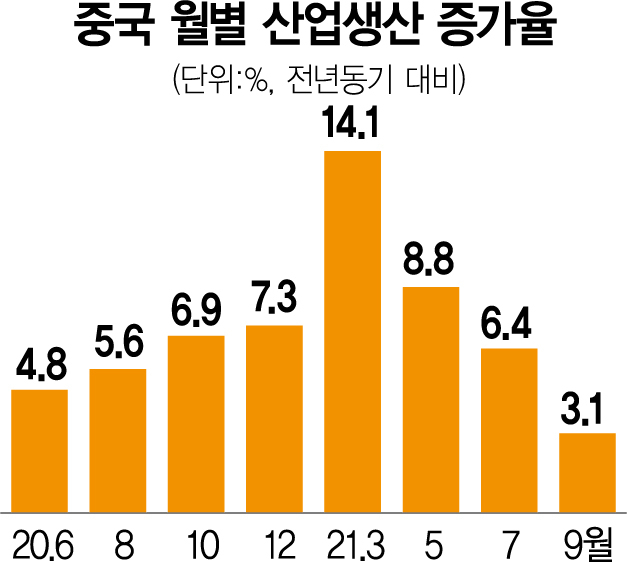

중국 경제의 성장 동력 약화에는 세계적 원자재 가격 급등과 공급망 병목현상에 더해 중국 내 코로나19 방역 봉쇄, ‘홍색 규제’에 따른 민간 경제 위축, 헝다 사태로 인한 부동산 시장 냉각, 전국적 전력 대란 등 악재가 복합적으로 영향을 미쳤다. 이날 함께 발표된 9월 산업생산 증가율은 지난해 동기 대비 3.1%로 8월의 5.3%보다 크게 낮아졌다. 생산 둔화가 경기에 직격탄을 날린 것이다. 9월 소매 판매액 증가율의 경우 전월의 2.5%보다 높아졌지만 코로나19 대유행 전과 비교하면 여전히 낮은 4.4%에 그쳤다.

문제는 4분기 전망도 암울하다는 점이다. 전력 대란과 헝다의 디폴트(채무 불이행) 우려는 당분간 더 악화될 것으로 예상되기 때문이다. 전력의 제한적 공급 속에 이달 전기료의 대폭 인상도 단행돼 기업 부담이 커졌다. 헝다 사태에 따른 주택 거래 침체도 계속되고 있다.

역기저 효과 발생 등 수치 측면에서도 불리하다. 지난해 4분기는 코로나19 회복 과정에서의 집중 생산·소비로 전년 동기 대비 6.5%라는 고성장을 했다. 이는 코로나19 이전의 평상시였던 2019년 4분기(5.8%)보다 더 높다. 올해 4분기에 성장률을 확장하기 더 어려워진 것이다. 왕쥔 중위안은행 수석이코노미스트는 로이터통신에 “경기 하방 압력은 두세 분기 이상 이어질 것”이라고 내다봤다.

이에 따라 주요 투자은행(IB)들은 이미 중국의 올해 성장률 전망치를 8% 아래로 내린 상태다. 골드만삭스와 노무라가 중국의 올해 경제성장률 전망치를 각각 8.2%에서 7.8%로, 8.2%에서 7.7%로 수정했다. 15일 바클레이스는 6%대 전망치를 내놓았다.

중국으로서는 딜레마다. 다시 돈을 푸는 경기 부양책을 펼치기에는 시장 전반에 거품이 여전하다. 빅테크 및 사교육, 금융 규제도 시진핑 국가주석이 직접 나서 사회주의 체제 강화 차원에서 이뤄지는 것이어서 완화하기가 쉽지 않다. 다만 최근 중국 당국이 시중은행들에 부동산 업계 대출을 일부 완화해주라는 방침을 내놓은 것처럼 다소간의 정책 강도 조절에 나설 여지는 있다. 중국 당국도 시장 달래기에 나섰다. 이강 인민은행장은 16일 한 국제 회의에서 “헝다 리스크는 전반적으로 억제할 수 있는 수준의 위기”라며 “경제성장이 둔화됐지만 경제 회복의 궤도는 변함이 없다”고 말했다고 블룸버그통신이 전했다. 그는 다만 “부실 경영 등으로 일부 기업의 디폴트 리스크가 높아져 경제가 둔화되고 있다”고 말했다. /베이징=최수문특파원 chsm@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

chsm@sedaily.com

chsm@sedaily.com