“‘공유지의 비극’을 막겠다고 우리 소부터 풀을 덜 뜯게 하면 우리가 가장 먼저 굶어 죽을 수 있습니다.”

10월 31일(현지 시간) 스코틀랜드 글래스고에서 개막한 ‘제26차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP26)’를 바라보는 국내 제조 업체 관계자는 깊은 탄식과 함께 우려를 쏟아냈다. 세계 각국의 경쟁적인 산업화가 초래한 ‘공유지의 비극’ 같은 지구온난화를 막기 위해 각국 정상이 모인 자리에서 유독 한국만 가장 적극적으로 ‘탄소 중립(방목 제한)’을 외치고 있다는 지적이다.

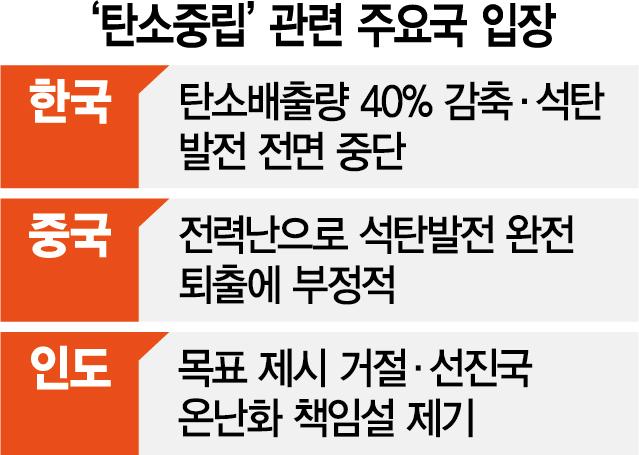

실제로 우리 정부는 이번 COP26에서 오는 2030년 탄소 배출량을 40%(2018년 대비) 감축하고 2050년까지 석탄 발전을 전면 폐기하는 내용 등을 담은 ‘모범 답안’을 온실가스 감축 목표로 제시할 방침이다. 하지만 우리와 달리 COP26에 참여한 130여개국은 자국의 이해관계를 우선시하며 지구온난화 문제에 ‘무임승차’하려 한다. 다들 앞에서는 ‘탄소 중립’을 외치며 동조할 것처럼 행동하지만 정작 뒤에서는 철저히 자국의 이익을 먼저 챙기고 있는 셈이다.

1일 해외 언론들이 이번 주요 20개국(G20) 정상회의와 COP26에 대해 목표만 거창하고 구체적인 실천 방법은 빠진 ‘말잔치’였다고 혹평하는 이유다. 크리스티나 피게레스 전 유엔기후변화협약 사무총장은 “COP26에서는 6년 전 파리회의에서와 같은 중대 합의가 도출되지 않을 것”이라고 평가 절하했다. 전날 이탈리아 로마에서 진행된 G20 정상회의에서는 탄소 중립 시점을 2050년으로 설정하는 데 끝내 실패했다.

글로벌 탄소 배출국 ‘톱5’에 이름을 올린 중국과 인도·러시아는 어느 나라보다 탄소 중립에 앞장서야 할 처지지만 현실은 정반대다. 전력난을 겪고 있는 세계 1위 탄소 배출국 중국은 석탄 발전 퇴출에 부정적이고 인도는 지구온난화의 책임이 선진국들에 있다며 탄소 중립 목표조차 제시하지 않고 있다.

더욱이 한국은 중국과 마찬가지로 국내총생산(GDP) 대비 제조업 비중이 30%에 가까운 산업구조다. 영국(8.7%), 프랑스(9.8%), 미국(1.4%) 등 주요 선진국과는 환경이 다르다. 그런데도 선진국과 같은 속도로 탄소 중립에 나설 경우 반도체·철강·석유화학 등 국가 대표 산업의 피해로 이어질 수밖에 없고 이는 ‘국가 경쟁력 추락’의 부메랑으로 돌아올 것이라는 우려가 산업계 안팎에서 나오는 이유다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

chopin@sedaily.com

chopin@sedaily.com