중국 내 세 번째 증권거래소인 ‘베이징증권거래소’의 첫날 주가가 대거 하락하면서 설립을 주도한 시진핑 국가주석이 체면을 구겼다. 미국의 동맹 중심 공급망 구축에 맞서 ‘중국판 히든챔피언’을 키우겠다는 야망으로 개장했지만 투자자의 호응을 얻지 못한 것이다. 미중 화상 정상회담을 앞두고 중국 자본시장의 활력을 과시하려던 계획도 일단 수포로 돌아갔다.

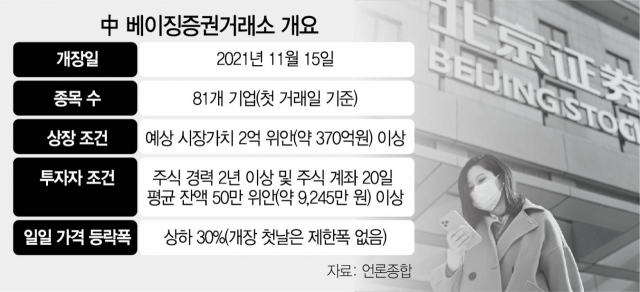

15일 관영 신화통신에 따르면 이날 처음으로 개장한 베이징증권거래소에서 상장 기업의 주가가 무더기 하락했다. 베이징 증시에 상장된 기업 81개 가운데 73%에 해당하는 59개 종목이 내렸다. 개장 첫날 상승 폭 제한이 없었던 탓에 최대 500% 가까이 상승한 종목도 있었지만 오른 종목은 19개에 그쳤다. 거래 자체가 안 된 기업도 3개나 나왔다.

당초 이날 개장한 베이징증권거래소가 급등할 것이라는 관측이 적지 않았지만 실제 반응은 딴판이었다. 미중 자본시장의 디커플링(탈동조화) 과정에서 시 주석이 거래소 설립을 주도했다는 점에서 의외라는 평가도 나왔다.

이날 결과는 충분히 예견된 것이라는 분석도 적지 않다. 베이징증권거래소 설립 자체가 지난 9월 초 국제서비스무역교역회에서 시 주석의 개막 화상 연설 도중 처음으로 언급되면서 갑작스럽게 추진된 탓이다. 당시 시 주석은 축사에서 “우리는 계속해서 중소기업의 혁신과 발전을 지지할 것”이라며 “베이징증권거래소 설립을 통해 서비스 혁신형 중소기업의 주진지를 구축할 것”이라고 밝혔다. 미중 무역전쟁 확대와 자본시장 디커플링 과정에서 중국의 자본시장 강화가 필요한데 기존 상하이나 선전 증시들이 대기업 위주라는 점에서 중소 혁신 기업을 대상으로 새로운 증시가 있어야 한다는 이유에서였다.

하지만 시간이 촉박해 졸속으로 설립이 추진됐다. 실제 이날 상장 종목 81개 가운데 71개는 기존 신삼판 장외거래 기업이다. 거래소만 이전한 기업이 절대다수였다는 얘기다. 신규 상장 기업은 고작 10개였다. 그나마 위안거리는 10개 신규 상장 종목은 모두 최소 100% 이상 올랐다는 점이다. 블룸버그통신은 “증시의 규모가 아주 작고 잘 알려지지 않은 스타트업이라는 점에서 시장의 기대감은 크지 않았다”고 지적했다.

중국 자본시장 강화 정책은 자본시장 쇄국정책의 연장선상에서 이뤄져 계속 논란이 돼왔다. 중국 기업의 해외 증시 상장을 막고 중국 내에 가둬둔다는 의미에서다. 중국은 미중 무역전쟁 직후인 2019년 7월 상하이거래소에 중소·혁신 기업 특례 보드인 ‘과학혁신판(커촹반)’이 도입돼 300여 개의 기업이 거래되고 있는데도 전체 증시에서의 영향력은 미미하다.

중국 증시는 해외에서의 직접투자가 막혀 있고 펀드 등 간접투자도 제한된 거래만 가능하다. 이에 따라 중국 기업들은 제값을 받을 수 있는 해외 상장을 원했다. 하지만 6월 중국 최대의 승차공유 업체인 디디추싱이 중국 당국의 자제 요청을 무시하고 뉴욕행을 결행했고 이후 중국 당국은 강한 규제 일변도의 정책을 시행 중이다. 미 외교 전문지 디플로매트는 “이번 베이징 증시가 해외에 상장된 기업을 다시 끌고 오기 위해 설립된 것이라는 일종의 반발 심리가 투자 심리 회복을 방해하고 있다”고 지적했다.

/베이징=최수문 특파원 chsm@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

chsm@sedaily.com

chsm@sedaily.com