사자관(寫字官)은 조선시대 외교문서를 관장한 관청인 승문원(承文院)의 사자관청에 소속돼 외교문서와 왕실 기록물 작성을 담당한 관원이다. ‘중종실록’에는 전문직인 사자관의 자긍심을 볼 수 있는 재미난 일화가 실려 있다.

1539년(중종 34) 승문원의 도제조(都提調)는 사자관 김노(1498~1548)에게 “글씨를 삐뚤게 쓰고 크기도 같지 않으니 조심해서 글씨를 쓰라”고 나무랐다. 그러자 김노는 “내가 글씨를 바르게 쓰지 않은 것이 아니라, 늙은 제조가 눈이 어두워 잘 보지 못한 것이다. 만일 외교문서를 쓰는 종이를 제조(提調)에게 주고 쓰라고 하면 잘 쓰겠는가”라고 오히려 반문했다. 비록 짧은 기록이지만 무려 정1품에 해당하는 도제조를 쏘아붙인 사자관의 모습이 굉장히 인상적이다.

이긍익(1736~1806)의 ‘연려실기술(燃藜室記述)’에는 사자관의 역사가 간략히 정리돼 있다. 직책이 조선 초에는 없었고 문신 중에서 글씨를 잘 쓰는 자로 했으나 후에 글씨를 잘 쓰는 자가 매우 적어 선조조부터 사대부와 서인(庶人)을 막론하고 사자관으로 삼았다. 이해룡과 한호가 그 시작이라고 하니 우리가 한석봉으로 널리 알고 있는 한호도 사자관으로 활약했던 인물이었다.

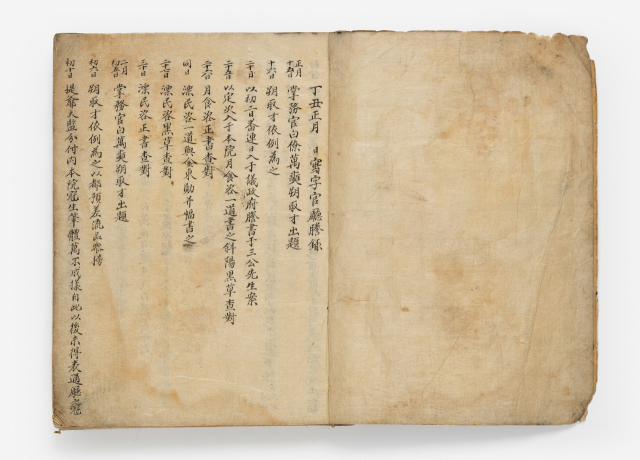

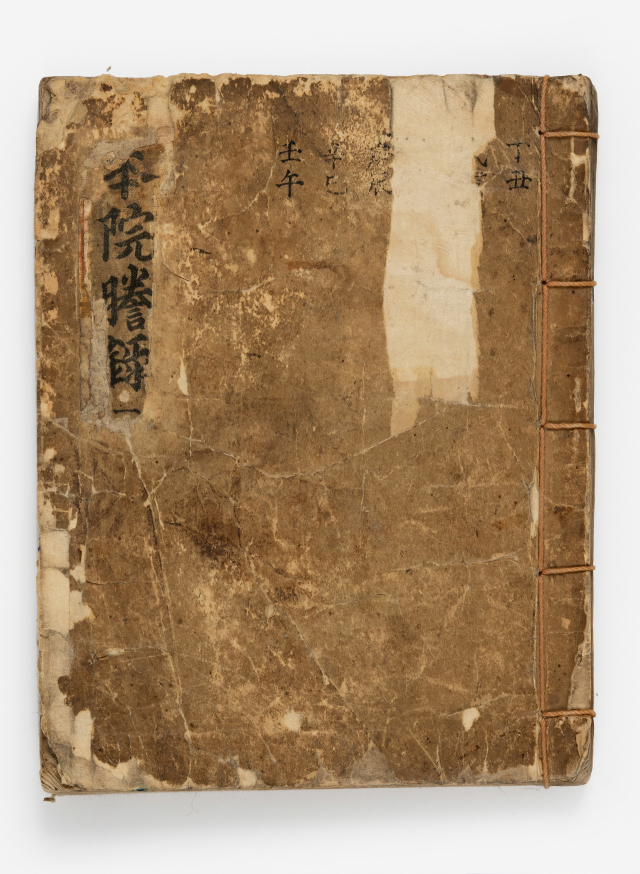

그런데 막상 사자관을 깊이 살펴보려면 사료가 적어 접근이 힘든 편이다. 아직까지 사자관에 대해 알려진 바가 많지 않다는 것도 놀라운 점이다. 이런 상황에서 국립고궁박물관이 최근 ‘사자관청등록(寫字官廳謄錄)’을 입수했다. 이 기록물은 조선 말기인 1877년(고종 14)에서 1881년(고종 19)까지 6년간 짧게 작성된 관청일지지만 그간 제대로 밝혀지지 않았던 사자관의 직제·조직문화·글쓰기활동 등 다양한 모습을 날짜별로 생생하게 담고 있다. 이 기록물이 향후 사자관 연구에 새로운 길을 제시할 수 있을 것이라는 기대를 품게 하는 이유다.

비록 국가의 주요 위치에 있지는 않았지만 반드시 필요했던 사람들. 글씨를 쓰는 일에 자부심을 가졌던 사람들. 그들의 삶은 어떠했을까. 사자관에 대한 새로운 기록물의 등장에 마음이 설렌다. /이상백 국립고궁박물관 학예연구사

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

ccsi@sedaily.com

ccsi@sedaily.com