정부가 사업비 500억~1,000억 원 사업에 대한 예비타당성조사를 면제하는 방안을 추진하면서 선거를 앞두고 선심성 부실 사업이 난립할 우려가 커지고 있다. 지난 10년간 해당 규모의 사업비가 필요하다며 예타를 신청한 사업 셋 중 하나는 ‘기준 미달’ 판정을 받았을 정도로 사업성을 갖추지 못했다. 부실 사업을 거르던 예타마저 무력화한다면 국가 재무 건전성이 악화할 소지가 크다. 특히 재정의 버팀목인 기획재정부가 선거를 앞둔 시점에 기준을 완화하는 데 대한 비판의 목소리도 나온다.

21일 관계 부처에 따르면 기재부는 국가재정법에 규정된 예타 비대상 사업 기준을 완화하는 방안을 검토하고 있다. 현재는 총사업비 500억 원, 국비 300억 원 이하 사업에 대해 예타를 생략하는데 이를 각 1,000억 원, 500억 원으로 상향하는 안이다. 법이 개정되면 사업비 500억~1,000억 원, 국비 300억~500억 원이 소요되는 사업은 이전과 달리 예타를 받지 않게 된다.

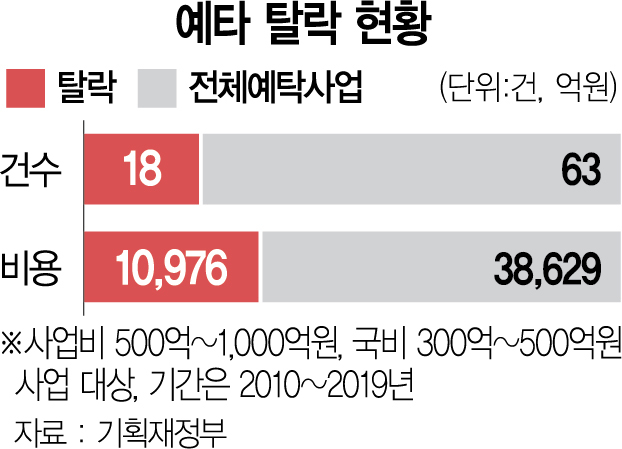

문제는 이럴 경우 사업성을 제대로 갖추지 못한 지역 민원성 사업 등을 제어할 방도가 없다는 점이다. 서울경제가 2010년부터 2019년까지 예타를 신청한 사업을 전수 조사한 결과 사업비로 500억~1,000억 원(국비 300억~500억 원)이 책정된 사업 63건 중 18건은 예타를 통과하지 못했다. 비용을 기준으로 보면 총사업비 3조 8,629억 원 중 1조 976억 원 규모의 사업이 심사 기준을 넘지 못했다. 셋 중 하나는 경제성이 없는 부실 사업이라는 얘기지만 정부는 법을 바꿔 이들 사업이 다시 추진될 수 있는 길을 열어주겠다는 것이다. 정부 관계자는 “지자체가 예타에서 탈락된 사업을 제목만 바꿔 달아 다시 밀어붙일 수 있다”면서도 “법이 바뀌면 심사 대상 자체에서 빠지기 때문에 정부에서 만류할 수 있는 근거가 없다”고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

ubo@sedaily.com

ubo@sedaily.com