중국 정부가 경제 활성화와 코로나19 방역 사이에서 딜레마에 빠졌다. 내수를 살리려면 경제활동이 활발해지도록 유도해야 하지만 코로나19 확산을 막기 위해서는 강력한 통제 조치를 포기할 수 없기 때문이다. 자칫 국내 소비를 촉진하려고 섣불리 방역의 고삐를 늦출 경우 코로나19가 본격 확산돼 ‘바오우(保五·5%대 경제성장률)’마저 힘들 수 있다는 우려도 나온다.

2일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 “12월과 1월은 전형적인 설 선물 쇼핑 성수기지만 폐쇄와 불확실성으로 국내 소비가 마비됐다”며 “봉쇄식 코로나19 통제 조치를 유지하는 (사회적) 비용에 대한 우려가 중국 내에서 커지고 있다”고 보도했다.

중국은 코로나19 발생 초기부터 이동금지령을 내리고 도시 간 왕래를 차단하는 강력한 봉쇄 조치를 가동했고 최근에는 방역 수위가 더 높아졌다. 인구 1,300만 명의 산시성 시안은 지난해 12월 23일부터 열흘 넘게 사실상 봉쇄됐다.

특히 다음 달 4일 개막하는 베이징 동계 올림픽이 중요하다. 올림픽에 이어지는 패럴림픽 폐막 시점까지 통제 수준은 유지 또는 강화될 것으로 전망된다. 저장성 닝보시는 최근 집단 감염자가 발생하자 즉시 베이징행 항공편 운항을 모두 취소하기도 했다.

SCMP는 “중국은 대규모 검사와 봉쇄에 의존해 코로나19 발병을 진압했고 단기적 혼란에도 불구하고 (이는) 국가 경제가 빠르게 회복되는 데 도움이 됐다”면서도 “중국의 경제성장이 올해 둔화할 것으로 예상됨에 따라 이런 정책을 유지하는 비용에 대한 우려가 커지고 있다”고 지적했다. 일본 노무라증권 역시 수출 성장 둔화, 부동산 악화, 코로나19 제로 정책 비용 상승 등이 중국 경제의 부담이라고 평가했다.

중국은 해외로부터의 감염자 유입을 막기 위해 비자 발급을 최소화하는 한편 지역별로 2~4주의 필수 격리 기간을 두고 있다. 이 때문에 인재 영입 등에도 어려움이 크다. 지난해 9월 상하이 미국상공회의소가 발표한 설문조사에 따르면 53.4%의 기업은 코로나19로 인한 제한이 외국 인재 유치, 유지를 방해했다고 응답했다.

무엇보다 전염병 통제가 내수 회복을 가로막는다. 씨티증권의 최근 보고서는 “지난 2019년 중국의 국내총생산(GDP) 중 54%를 차지하는 내수 서비스 부문이 아직 회복되지 못하고 있다”고 밝혔다.

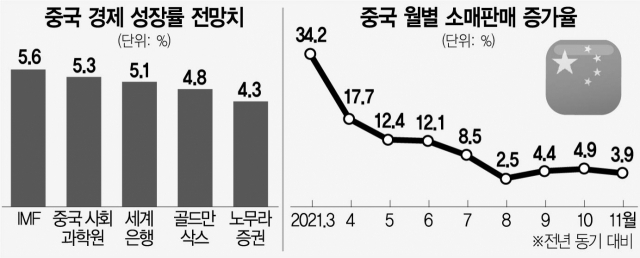

실제로 중국 국가통계국에 따르면 내수 경기를 파악할 수 있는 월별 소매판매 증가율이 지난해 11월에는 전년 같은 달 대비 3.9% 증가하는 데 그쳤다. 이는 시장 예상치(4.9%)를 크게 밑도는 것은 물론 8월(2.5%) 이후 최저치다. 중국 중앙은행인 인민은행은 지난해 12월 금융기관 지급준비율을 0.5%포인트 낮춰 유동성을 늘리고 기준금리 역할을 하는 대출우대금리(LPR)를 20개월 만에 0.05%포인트 인하하며 적극적인 경기 부양을 시도하고 있다.

중국 정부의 이런 노력에도 중국 싱크탱크인 사회과학원을 비롯한 글로벌 주요 금융기관 및 기구는 올해 중국의 GDP 성장률을 5%대로 내다보고 있다. 성장의 마지노선으로 잡았던 6%대가 깨진 중국은 올해 코로나19 통제와 함께 바오우 사수에 총력을 기울여야 하는 난관에 봉착했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

bright@sedaily.com

bright@sedaily.com