미국 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인상과 긴축 속도가 시장의 예상보다 빨라질 수 있다는 공포에 미 채권금리가 가파르게 오르자 국내 채권금리 역시 단기채를 중심으로 고공행진을 펼치고 있다. 심리적 마지노선인 1,200원선 코앞까지 다시 육박한 원·달러 환율의 변동성도 그 어느 때보다 위태롭다. 환율이 1,200원 높게 치솟으면 달러가 빠져나가 외화 유출 우려가 커진다.

더욱 우려스러운 것은 이르면 25일(현지 시간) 열리는 1월 연방시장공개위원회(FOMC) 회의 결과에 따라 채권금리와 환율의 변곡점이 요동칠 수 있다는 점이다. FOMC 결과 발표까지 시장이 암흑 같은 시간을 보내야 한다는 얘기가 나오는 것은 이 같은 이유다.

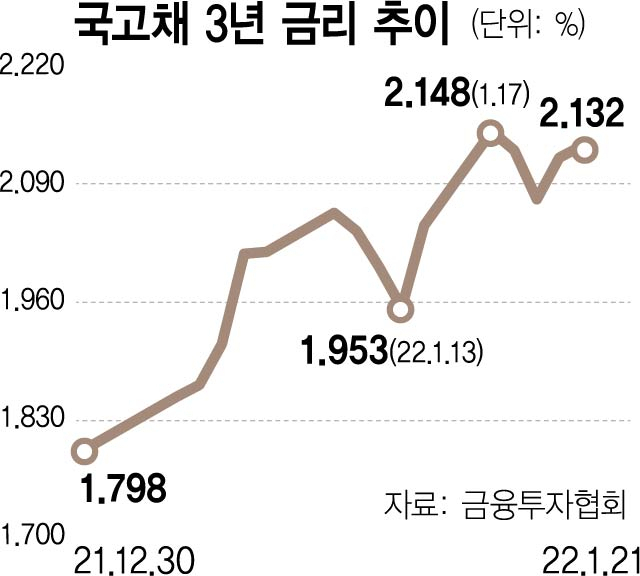

23일 채권시장에 따르면 지난 21일 국고채 5년물 금리는 전 거래일보다 0.6bp(1bp=0.01%포인트) 상승한 연 2.352%에 장을 마치며 올 들어 최고치를 경신했다. 3년물 금리 역시 전일 대비 각각 1.3bp 오른 연 2.132%를 기록하며 6거래일 연속 2%대를 기록하고 있다. 2년물은 같은 기간 0.7bp 오른 1.948%를 기록했다. 미 연준이 빠르면 3월, 상황에 따라서는 1월에도 첫 금리 인상에 나설 것이라는 전망에 힘이 실리면서 미 국채금리가 가파르게 뛰자 국내 채권시장도 이 같은 우려를 선반영한 것으로 풀이된다.

특히 이번 주에는 미국 FOMC 정례회의가 예정돼 있어 결과 발표에 따라 채권시장이 또다시 요동칠 우려에 한 치 앞을 예측하기 힘든 실정이다. 당장 지난 19일(현지 시간) 미 10년물 국채금리는 장 중 한때 1.9%를 돌파하며 2019년 12월 이후 약 2년 만에 최고치를 기록해 시장을 더욱 불안하게 만들었다.

원·달러 환율도 다시 들썩일 조짐을 보이고 있다. 미 연준의 첫 금리 인상 시점이 앞당겨질 수 있다는 전망이 외환시장의 변동성을 높이는 요인으로 작용하면서 원·달러 환율이 다시 1,200원대를 돌파할 것이라는 관측이 쏟아지고 있다.

이달 6일 종가 기준으로 1년 5개월여 만에 1,200원을 넘어섰던 원·달러 환율은 이후 1,190원대에서 등락을 이어가고 있다. 하지만 국내외 증시의 하락세로 위험 자산 회피 심리가 확산하는 만큼 시장 전문가들은 당분간 대표적 안전자산인 달러의 강세 흐름이 이어질 것으로 전망하고 있다. 환율이 천장을 향해 치솟을 수 있다는 얘기다. 여기에 FOMC가 테이퍼링 선언을 공식화하면 원·달러 환율 급등에 불을 지피는 셈이다. 문홍철 DB금융투자 연구원은 “미 연준의 긴축 속도가 빨라지는 데다 우리나라 수출 증가세도 꺾이고 있다는 점은 원화 약세 요인으로 작용할 수 있다”며 “올 상반기 원·달러 환율 상단이 1,230원까지 올라갈 가능성도 있다”고 했다. /정혜진·김현상기자 sunset@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

sunset@sedaily.com

sunset@sedaily.com