“한강이 내려다보이는 옆 단지랑 실거래가만도 1억원 이상 차이가 나는데 공시가는 우리 단지가 몇천만원이나 더 높습니다. 한 번만 와서 훑어봐도 알 수 있을 텐데 답답합니다.” (서울 성동구 A단지 주민)

지난해 19%나 급등한 공동주택 공시가격을 두고 곳곳에서 ‘깜깜이 산정’이라는 반발이 터져 나왔는데 결국 다 이유가 있었다. 지난해 정부가 전국 1,420만여 가구의 공동주택을 조사하면서 조사 인원은 고작 520명만 둔 것으로 나타났다. 1명당 무려 2만 7,000여 가구를 맡아 조사하다보니 ‘부실 조사’ 논란은 이미 예견된 일이나 마찬가지였다는 지적이다.

국토교통부가 발간한 ‘2021년도 부동산 가격공시에 관한 연차보고서’에 따르면 조사 위탁기관인 한국부동산원이 지난해 1월 1일 기준 공동주택 가격 조사·산정에 동원한 인원은 총 520명이다. 2020년부터 기존 550명에서 30명 줄어든 520명이 됐는데 지난해에도 같은 숫자가 할당됐다.

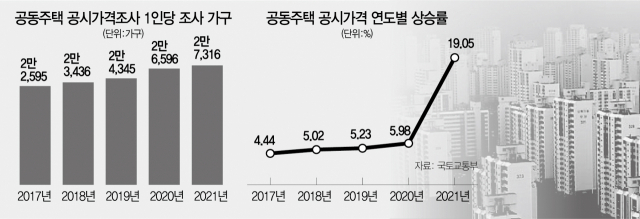

이들이 담당한 전국 공동주택은 총 1,420만 4,683가구에 달했다. 산술적으로 1인당 2만 7,316가구를 조사한 셈이다. 조사 기간은 2020년 9월 2일부터 2021년 2월 5일까지 157일간 이었는데, 이를 계산해보면 조사원은 하루에 약 174가구를 조사해야 한다는 계산이 나온다.

이렇게 짧은 기간 동안 수많은 가구를 모두 조사한다는 건 물리적으로 불가능한 수준이다. 개별 공동주택 가격 형성에 영향을 미치는 소재지·면적·구조·용도·승강기 등 설비 상태, 층별·위치별·향별 조망 등을 일일이 조사해 주변과 비교해 공시가격을 메겨야 하는데 실질적으로는 현장 조사를 거치는 경우는 많지 않을 것으로 예상된다.

그러다 보니 같은 아파트, 같은 층인데도 가구별로 공시가가 다르거나 실거래 시세보다 공시가격이 더 높게 책정되는 등 산정 오류를 지적하는 목소리는 매년 줄지 않고 이어지고 있다. 하지만 개별 주택 소유주가 이의를 제기한다고 의견이 받아들여지는 것도 아니다. 지난해 이의신청 가구 수는 전년 대비 두 배 수준인 1만 4,200가구에 달했지만 의견이 반영된 건 고작 0.7% 수준인 95가구에 불과했다.

정부는 현실화율 목표를 달성하기 위해 공동주택 공시가를 파격적으로 인상하고 있지만 조사원 1인당 담당하는 주택 수는 오히려 매년 증가하는 추세다. 정부가 출범한 2017년 1인당 조사 공동주택 가구 수는 2만 2,595가구였는데 2018년 2만 3,436가구, 2019년 2만 4,345가구, 2020년 2만 6,596가구 등 매년 1,000가구 안팎씩 늘어나고 있다. 대상 공동주택 수는 2017년 1,242만여 가구에서 2021년 1,420만 가구로 늘었지만 조사 인원은 550명에서 520명으로 오히려 줄어들었기 때문이다.

공시가는 종합부동산세, 상속세, 증여세 등 국세와 지방세(재산세)의 산정 기초 자료로 활용된다. 공시가가 높아질수록 세금 부담이 높아지는 만큼 주택 소유주들이 민감하게 반응할 수밖에 없다. 공동주택 공시가는 현 정부 출범 후 매년 4~5%씩 오르다가 지난해엔 역대 최고 수준인 무려 19.05%까지 치솟았다.

정부와 부동산원은 기술 발전과 조사원들의 전문성 강화로 문제를 해결하고 있다는 설명이지만 근본적인 구조 개선이 없으면 임시방편에 불과하다는 반론이 나온다. 부동산원 관계자는 “그동안 축적된 데이터베이스와 ICT, 통계기법을 활용한 조사 및 산정체계 고도화를 통해 업무 효율성이 더욱 향상되고 있고 조사자의 전문성도 강화하고 있다”고 말했다.

다만 전문가들은 부동산원이 공시가격 조사·산정 뿐 아니라 관리감독 업무도 맡아 ‘심판’ 역할까지 하고 있는 상황에서는 근본적인 문제 해결이 어렵다고 지적하고 있다. 정수연 제주대 교수는 “부동산원이 공동주택 공시가격 산정뿐 아니라 관리 감독 업무까지 같이 하고 있는데 선수와 심판 역할을 둘 다 맡은 것”이라며 “산정 업무를 지자체로 이양해 현장 조사의 신뢰도를 높이든지 공시가 산정 업무만 전담하든지 결단을 내려야 한다”고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

jin@sedaily.com

jin@sedaily.com