민주노총 소속 전국택배노동조합(택배노조)이 CJ대한통운 본사를 점거한 지 열흘을 넘겼다. 과로사 방지를 위한 사회적 합의를 이행하라며 지난해 12월 시작한 파업은 두 달 가까이 이어지고 있다. 택배노조는 CJ대한통운과 대화 시한을 오는 21일로 못 박은 가운데 지난 19일에는 여의도에서 대규모 집회를 개최했다.

강대강 대치 속 사태는 장기전 국면으로 접어드는 모양새다. 이미 택배노조는 계좌당 50만원까지 구매 가능한 이른바 ‘투쟁 채권’까지 판매하며 파업 장기화에 대비하고 나섰다. 생계가 빠듯해진 택배기사들의 호소와 고객들이 겪는 불편은 외면한 채 21일 이후엔 전 택배사 파업까지 불사하겠다며 투쟁 수위를 높이고 있다.

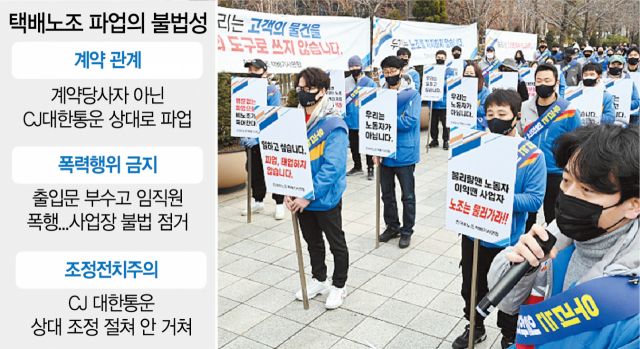

그 사이 파업의 정당성은 희미해지고 불법이 난무하고 있다. 노동조합 및 노동관계조정법은 쟁의행위의 기본원칙으로 ‘목적·방법 및 절차에 있어서 법령 기타 사회질서에 위반돼서는 아니된다’고 명시하고 있다.

일단 택배노조의 파업은 절차부터 무시했다. 노동조합법은 파업 전 반드시 노동위원회의 조정절차를 거치도록 하고 있는데 택배노조는 대리점주를 상대로만 이 절차를 거쳤다. 본사를 점거한 CJ대한통운에 대해서는 조정신청을 했다가 취하했다. 최근 본사 점거 과정에서는 회사 기물을 파손하고 이를 막으려는 직원들을 폭행해 논란에 휩싸이기도 했다. ‘방법’의 정당성마저 잃은 셈이다. 이에 재계가 “폭력이나 파괴 행위를 동원한 쟁의행위는 노동법뿐 아니라 형법상으로도 명백한 불법행위”라고 비판했지만 택배노조는 아랑곳하지 않고 있다.

택배노조 조합원들이 택배 대리점들과 집배송업무 위·수탁계약을 체결했다는 점도 주목해야 한다. CJ대한통운은 직접적인 계약 당사자가 아닌 제3자에 해당한다. 노사관계의 당사자가 될 수 없다. 조합원들이 노무를 제공하는 장소는 본사 사옥이 아니라 각 서브터미널 내 대리점이다. 택배노조가 직접적인 계약 당사자가 아니며 노무 제공과도 무관한 CJ대한통운 본사를 무단으로 불법 점거했다는 비판이 나오는 이유다.

그간 꾹 참고 있던 이해관계자들도 “더 이상은 못 참겠다”며 목소리를 내기 시작했다. CJ대한통운 택배대리점연합은 지난 16일 “(노조원들의) 현장 복귀가 이뤄지지 않으면 개별 형사 고소와 민사상 손해배상 청구는 물론 법이 허용한 범위 내에서 계약 불이행에 대한 책임을 묻는 등 특단의 조치를 할 수밖에 없다”고 경고했다. 택배노조 CJ대한통운본부에 속하지 않은 택배기사들도 즉각적인 파업 중단을 요구하는 상황. 선을 넘는 행태에 택배노조에 등을 돌리는 기류가 확산하는 셈이다.

상황이 심각한데도 정부는 직접 계약관계가 아닌 원청을 상대로 한 쟁의는 인정하지 않는다는 원칙론만 외칠 뿐 사실상 이번 사태를 방치하고 있다. 특히 공권력을 동원해 불법행위를 막아야 할 경찰이 보이지 않는다. 지난 2010년 KEC 노조의공장 점거와 2016년 알바노조의 서울지방고용노동청 민원실 점거 당시 사태 해결에 적극 나선 경찰의 모습과는 딴판이다. 현 정부 들어 법치가 무너졌다는 지적이 나오는 것도 무리는 아니다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >