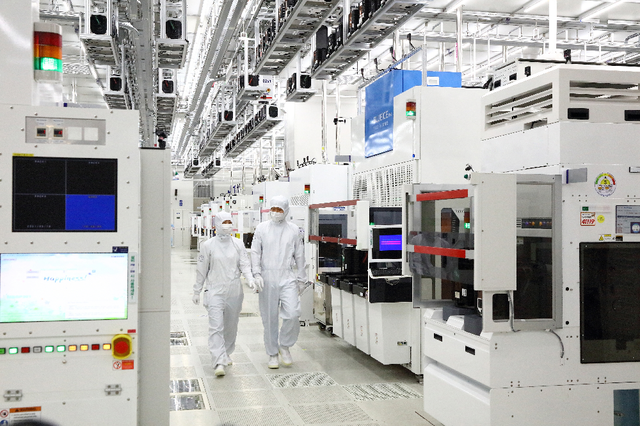

지난해 6월 서울대 시스템반도체 창업지원사업단이 개최한 포럼에서 반도체 인력 육성을 위해 대만을 배워야 한다는 목소리가 쏟아져 나왔다.

파운드리 분야에서 TSMC를 비롯해 UMC·PSMC·VIS 등이 글로벌 톱10에 포진한 대만도 인재 확보가 최우선 과제였다. 2019년부터 인구가 줄어들면서 산업 인력 부족이 가시화하고 고급 인력 확보에도 어려움이 컸다.

인력난이 심화되자 대만 정부가 발 벗고 나섰다. 지난해 5월 대만 입법원(국회)은 ‘국가 중점 영역 산학 협력 및 인재 육성 혁신 조례’를 제정했다. 대만은 이미 앞서 2019년 1월에 대만반도체연구센터(TSRI)를 설립하고 반도체 설계·제조 과정을 운영하고 있었지만 한발 더 나아가 반도체 인재 육성을 위한 법적 기반을 갖추고 규제 개선에 뛰어든 것이다. 9월에는 교육부가 대만대·칭화대·양명교통대·성공대 등 4개 국립대에 반도체 관련 대학원을 설립하기로 했다. 이로써 총 400여 명의 학생이 2022년부터 반도체 분야에서 종사하기 위한 교육과정을 이수하게 됐다.

지난해 12월 대만대의 반도체 관련 대학원인 ‘중점과학기술연구학원’ 개원식에 직접 참석한 차이잉원 대만 총통은 “인재 육성의 발걸음을 멈춰서는 안 된다”고 강조하며 대만의 반도체 산업을 이끌 미래 인재를 키워낼 것을 주문했다. 이 자리에서 차이 총통은 “각 대학이 방학 기간을 조정해 연중무휴로 인재를 육성하는 것도 고려해야 한다”며 “신입생을 1년에 한 번이 아닌 6개월마다 한 번씩 뽑고 외국의 가장 우수한 학생도 모집할 수 있어야 한다”고 구체적인 운영 방안까지 제시했다. 대만대는 이에 화답하듯 혁신 조례를 통해 대학원에 인사, 경비, 산학 협력 등의 자치권을 부여했다.

해외 인재 관리를 위한 체계적인 플랫폼도 운영한다. 대만 과학기술부는 해외 유학생을 국가·연령·전공·경력별로 관리해 이들과 자국 기업을 연결하는 역할을 한다. 특히 팹리스(설계) 강국인 미국 기업에서의 근무 경험이 있는 인재를 적극적으로 유치한다. 류더인 TSMC 회장은 “미국이나 일본으로의 진출은 보다 많은 글로벌 인재를 확보하기 위한 수단”이라고 말한다.

이처럼 정부 차원에서 공격적으로 인재 확보에 뛰어든 대만과 달리 한국은 현장의 심각한 인력 부족에도 정부의 움직임이 없었던 실정이다. 문재인 정부는 지난해 5월 ‘K반도체 전략’을 발표하며 10년간 반도체 인력 3만 6000명을 양성하겠다고 공언했으나 올 1월 ‘반도체특별법’에 기업이 요구한 수도권 대학 반도체학과 정원 확대 내용은 포함되지 않았다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

bright@sedaily.com

bright@sedaily.com