“중국에 오시면 지금 연봉보다 훨씬 더 드리고 집과 차, 인력, 자녀 학교까지 다 지원하겠습니다. 기업공개(IPO)도 예정돼 있는데 스톡옵션도 많이 드리고요.”

삼성전자·현대자동차·SK텔레콤에서 10년간 일하고 올 초 퇴직한 유웅환 전 대통령직인수위원회 경제2분과 인수위원이 최근 중국의 한 반도체 회사로부터 받은 스카우트 제의 사례다. 한국 기업에 오기 전 미국 인텔에서 10년간 근무했던 유 박사는 “DDR1부터 4까지 D램 반도체에서 표준을 만들고 설계·디자인하는 데 관여했다”며 “그러다 보니 중국 반도체사에서 여러 차례 영입 제안을 받았다”고 털어놓았다. 이어 그는 “지금처럼 경제안보가 중요한 시대에 중국으로 가는 게 찜찜해 번번이 거절했다”며 “주변에서는 몰래 중국으로 가는 사례도 있어 국가적인 대책이 필요하다”고 했다.

실제로 유기발광다이오드(OLED) 분야의 한 엔지니어는 실력은 좋은데 임원 승진이 좌절되자 중국 기업의 영입 제안을 받고 현지로 넘어갔다는 게 그의 전언이다. 유 박사는 “주변의 우수 개발자 가운데 어디에 있다고 밝히지 못하는 경우가 종종 있는데 대체로 중국으로 갔다고 보면 된다”고 말했다.

심지어 중국 기업은 한국 헤드헌터를 통해 우리 인재들과의 접촉면을 늘리고 있다. 반도체·디스플레이 장비사인 중국 A사는 한국 인력 채용 사이트에 한 특정 반도체 협력사의 10년 이상 경력직을 선호한다는 공고문을 올리기도 했다.

중국은 미국이 인공지능(AI)·반도체·바이오 등 첨단 기술 유출을 강력히 규제하면서 한국 기업뿐 아니라 학계·연구소에서 고급 인재 빼가기에 드라이브를 걸고 있다. 미중의 과학기술 패권 전쟁 심화로 경제안보와 기술 주권이 화두가 되면서 이 같은 현상은 갈수록 노골화하고 있다. 중국으로서는 아직 한국 기술이 필요한 반도체·OLED·배터리 등 전략기술에 대한 수요가 많다. AI 등 인재가 많이 필요한 분야도 마찬가지다.

이처럼 중국이 한국의 톱클래스 엔지니어와 과학자 유치에 팔을 걷어붙이고 있지만 우리는 정부 차원의 국가전략기술 핵심 인재 관리가 제대로 이뤄지지 않고 있다. 이경무 서울대 인공지능대학원장은 “중국의 핵심 인재 싹쓸이 현상이 코로나19 사태로 다소 주춤했다가 다시 본격화할 것”이라고 우려했다.

中 '의혹 무혐의' 받은 국가 과학자도 타깃…핵심 인력 관리 부실

생명과학 분야에서 기초과학연구원(IBS) 단장을 지낸 D과학기술원의 N 교수도 중국의 만인계획 대상으로 초청 리스트에 올라 한때 중국 대학행을 고민했으나 결국 포기했다. 그는 2019년 연구비 횡령 의혹 등으로 과학기술정보통신부로부터 고발됐으나 검찰에서 무혐의 처분을 받았다. 결국 자신이 맡았던 IBS연구단이 해체되고 정부 연구 과제 수주도 힘들어지자 중국 측의 타깃이 됐다. 다행히 코로나19 사태 등으로 중국행이 좌절됐지만 국가과학자가 중국으로 유출될 뻔한 위기가 있었던 것이다. 그는 노무현·이명박 정부 당시 정부와 한국연구재단이 운영했던 국가과학자로 지정된 바 있다.

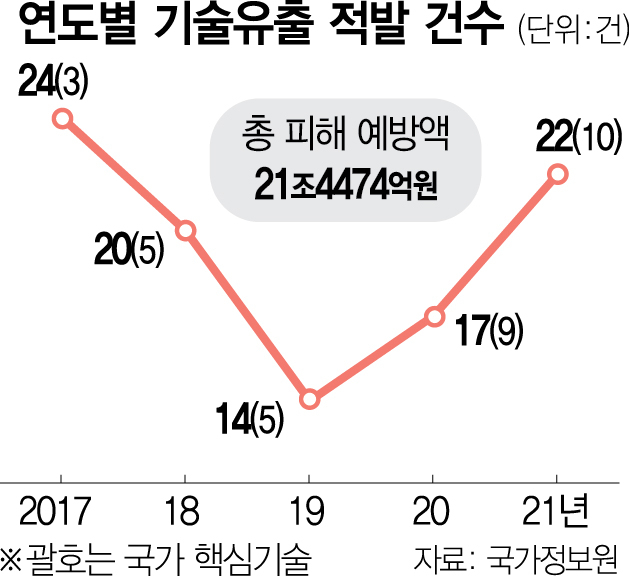

이렇게 핵심 기술 인력에 대한 체계적인 관리가 미흡해 실제 중국으로 기술이 유출되는 사례도 적잖게 나타나고 있다. 최근 검찰은 초미세 반도체의 불량률을 줄이는 핵심 기술인 ‘초임계 세정 장비’를 중국으로 유출한 세메스(삼성전자 자회사) 연구원 등 총 4명을 구속 기소했다. 이들은 2018년 중국의 연구소와 접촉해 삼성전자에만 납품해온 이 첨단 장비를 넘겨 총 800억 원의 부당이득을 취한 혐의를 받는다.

권오경 한국공학한림원 회장(한양대 석학교수)은 “미국이 핵심 인력과 기술 유출을 강력히 통제하면서 중국에서는 한국 연구자와의 협업이나 영입 욕구가 커졌다”며 “개인적으로 BOE·바이두·화웨이·알리바바나 중국 지방정부 등에서 많은 협력 제안을 받았지만 모두 거절했다”고 털어놓았다. 삼성전자·SK하이닉스·LG디스플레이 등과 연구개발(R&D) 과제를 수행한 그로서는 중국에 기술이 유출될 것이 염려됐기 때문이다.

유웅환 박사는 “산학연 재직자도 그렇지만 특히 핵심 기술을 가진 퇴직자에 대한 국가적 관리가 이뤄지지 않고 있다”며 “국가의 생존 담보, 성장 동력의 열쇠인 국가전략기술 인재 관리와 해외 인재 유치 노력이 절실하다”고 강조했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

kbgo@sedaily.com

kbgo@sedaily.com