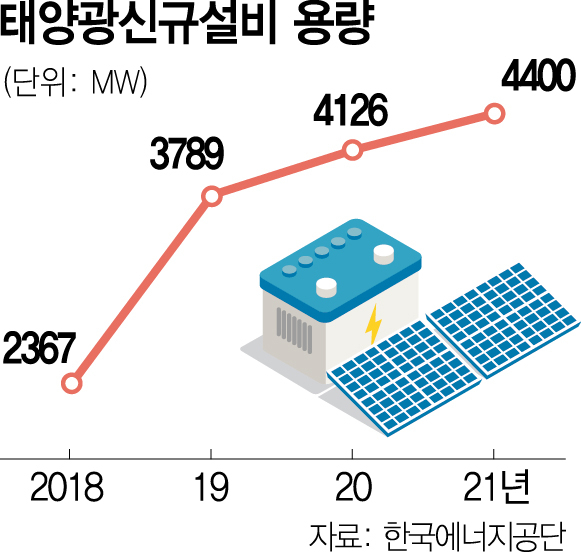

문재인 정부의 적극적인 신재생에너지 보급 정책으로 국내 태양광발전 업체는 우후죽순 늘어났다. 문제는 이들 대다수가 영세하다는 것이다. 에너지 가격이 급변하는 상황 속에서 시장 충격에 취약할 수밖에 없는 구조다. 여기에 정부는 전력도매가격(SMP)상한제와 같은 시장 개입에 나섰다. 인위적인 가격 통제로 수익 예측이 더 어려워졌다.

26일 태양광 업계와 한국에너지공단 등에 따르면 2020년 기준 전국 태양광발전 사업체는 7만 7737개, 종사자 수는 7만 8734명인 반면 이들의 매출은 3조 2479억 원에 그쳤다. 한 회사에 1.01명이 근무하며 4178만 원의 매출을 올린 셈이다.

발전 규모로 봐도 태양광발전 업계가 소규모 업체 위주임을 알 수 있다. 100㎾ 미만의 발전소가 7만 5000개로 절대다수였고, 100㎾ 이상 1㎿ 미만은 1만 5000개, 1㎿ 이상은 1004개 소에 불과했다.

에너지 가격의 급변에 따라 수익이 널뛰는 점은 영세한 발전 사업자를 더 고통스럽게 만든다. 현재 태양광 사업자는 수익을 전력도매가격인 SMP에 일종의 보조금인 신재생공급인증서(REC) 가격을 더해 정산 받는데 SMP와 REC 모두 가격 변동성이 크다. 2021년 1월 70원 65전이던 SMP는 우크라이나 전쟁이 발발한 4월 200원을 넘겼다. REC 가격 역시 2019년 7월 6만 3300원에서 지난해 7월 2만 9500원까지 폭락했다가 지난달 5만 2000원을 기록했다. 원하는 수익을 얻지 못한 발전 사업자들이 설비 보수에 소극적으로 나서는 것도 수익의 변동성을 높인다. 박종배 건국대 교수는 “장기 계약 물량을 늘려 안정성을 높이고 투자 표준화 가이드라인 마련이 필요하다”고 지적했다. 위험 관리를 줄이기 위해 정부가 태양광 투자 절차 등을 표준화해야 한다는 조언이다.

한국수력원자력처럼 재생에너지를 전담으로 하는 재생에너지 공기업의 설립 필요성도 거론된다. 이 경우 규모의 경제 달성이 가능해져서 구축 단가가 낮아지며 계통 구축도 훨씬 용이해진다. 한국토지주택공사(LH)의 주택 분양과 유사하게 재생에너지 공기업이 구축한 태양광 발전단지를 민간에 분양할 경우 발전 사업자들이 지금처럼 고위험을 무릅쓰고 투자에 나서지 않아도 된다. 다만 소규모 사업자의 반발은 걸림돌이다. 정부가 공기업을 늘리는 것에 부정적이라는 점도 불안 요소다. 유승훈 서울과기대 교수는 “현재 5개인 발전공기업을 영남 기반과 충청 기반 하나씩 2개로 재편한 뒤 남는 3곳 중 한 곳을 재생에너지 공기업으로 재편하는 것도 한 방법”이라고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

tak@sedaily.com

tak@sedaily.com