“스스로 생각해온 88년, 병상에 누워 내게 마지막에 남은 것은 무엇일까 한참 생각했다. ‘디지로그’ ‘생명자본’에 이은 그것은 ‘눈물 한 방울’이었다.”

‘시대의 지성’ 고(故) 이어령 초대 문화부 장관의 유고집 ‘눈물 한 방울’의 서문에 나오는 구절이다. 28일 출판사 김영사와 이 전 장관의 유족들은 서울 중구 프란치스코 교육회관에서 기자 간담회를 갖고 고인의 마지막 미공개 육필 원고와 이를 엮은 유고집을 공개했다.

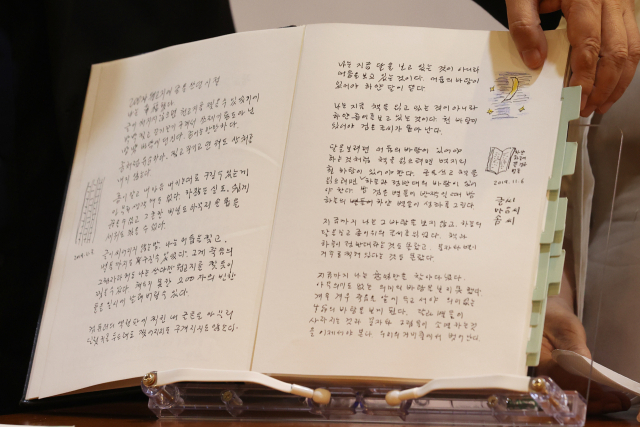

항암 치료를 거부한 이 전 장관은 아플 때마다 2㎝ 두께의 이 노트를 펼치고 글을 썼다. 192쪽 분량의 노트 중 21쪽은 채우지 못해 여백으로 남았다. 이 전 장관은 에세이, 소설, 시집, 희곡과 시나리오 등 분야를 가리지 않고 160여 권의 책을 썼지만 자서전이나 회고록을 남기지는 않았다. 삶의 마지막 순간에서 눈물이 ‘툭’ 떨어진 순간의 단상과 내밀한 고백이 담긴 이 책이 사실상 유일한 자서전이자 회고록이나 마찬가지다.

고인은 병상에서도 사유와 창조의 활동을 멈추지 않았고 함께 사는 세상을 위한 새로운 화두로 ‘눈물 한 방울’을 제시한다. 그가 이전에 지성과 사유를 바탕으로 시대의 변화를 포착하고 이질적인 개념을 연결하며 문명론의 핵심으로 변화와 융합을 제시했다면 마지막 순간에는 언어 이전의 마음으로 돌아가 자신에게 남은 ‘마지막 말’을 찾아 노트를 써내려 간다. 저자는 ‘작은 눈물 한 방울’에서 대립과 분열을 극복할 수 있는 희망의 씨앗을 본다.

‘자신을 위한 눈물은 무력하고 부끄러운 것이지만 나와 남을 위해 흘리는 눈물은 지상에서 가장 아름답고 힘 있는 것이라는 사실을 우리는 모두 알고 있다. 인간을 이해한다는 건 인간이 흘리는 눈물을 이해한다는 것이다.’

147편의 시·수필 중 엄선한 110편에 그가 손수 그린 그림도 함께 담겼다. 2019년 10월 24일 새벽부터 올해 1월 23일 새벽까지 27개월간의 기록으로, 초기에는 정돈된 글씨에 그림도 많았으나 뒤로 갈수록 그림 수도 급격히 줄고 글씨도 삐뚤삐뚤해진다.

이 전 장관의 부인 강인숙 영인문학관장은 이날 “육필 원고를 보면 건강 상태 등 그 사람의 전부가 나타나 있기 때문에 귀중하다”며 “(마우스) 더블 클릭이 안 되고 (컴퓨터) 전자파 때문에 할 수 없이 노트를 썼다”고 말했다.

고세규 김영사 대표는 “올해 1월 3일 영인문학관에서 만난 이 전 장관이 사적으로 기록하기 위해 만든 건데 책으로 만들어보라고 했다”고 말했다. 고 대표는 고인이 “상태가 상당히 좋지 않기 때문에 내일 죽어도 이상하지 않다”고 말하면서도 꼭 넣어야 할 그림을 보여주는 등 마지막까지 편집 방향에 관한 의견을 냈다고 전했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

choihuk@sedaily.com

choihuk@sedaily.com