“우리는 반도체·배터리·5세대(5G)를 제외하면 대부분의 전략기술이 추격자의 위치에 있습니다. 새 정부가 산학연에서 기업가정신을 갖고 도전적 연구개발(R&D)을 할 수 있게 생태계를 만들어야 합니다.”

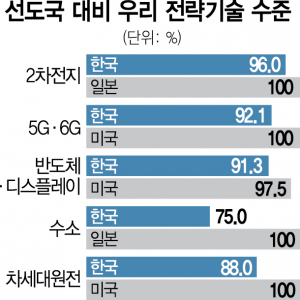

윤석열 정부의 과학기술교육분과 인수위원으로 참여했던 남기태(사진) 서울대 재료공학과 교수는 29일 한국과학기술단체총연합회가 한국과학기술회관에서 주최한 ‘2022 대한민국과학기술연차대회’에서 “양자·인공지능(AI) 등 주요 전략기술 수준이 선도국(미국)에 비해 60~80%대에 그치고 있다”며 이같이 밝혔다. 실제 KISTEP(2020년)와 IITP(2019년)에 따르면 양자 기술의 경우 미국이 100이라면 중국과 일본은 93.2, 90.4인데 비해 우리는 62.5에 그친다. 수소도 일본을 100으로 할 때 우리가 75로 뒤져 있다. 차세대 원전도 미국(100)에 비해 우리(88)가 갈 길이 멀다. AI는 우리(87.4)가 미국(100)은 물론 중국(91.8), 일본(88.2)을 뒤쫓는 입장이다.

이에 따라 국가전략기술 육성·보호 로드맵, 한국판 앤드리스 프런티어 ACT(국가전략기술 육성 특별법) 제정, 민관 합동 메가테크 프로젝트 기획이 필요하다는 게 그의 의견이다. 그는 한국판 DARPA(미 국방부 고등연구계획국) 같은 도전적 R&D 전담조직 신설, R&D 예비타당성 검토 신속·유연성 확대, 세계적 대가 중심의 연구그룹 양성, 주요 대학 전략기초연구단 신설도 제안했다. 2018년 대비 2030년 국가온실가스감축목표(NDC)와 2050년 탄소 중립 목표를 달성하기 위해서 수소기술의 집중 육성도 권고했다. 남 교수는 “모험적인 연구를 장려하는 DARPA처럼 민간 전문가 중심의 R&D 기획·집행·관리·평가 조직을 운영해야 한다”며 “예산의 적기 투입을 위해 과학기술 예타 패스트트랙도 필요하다”고 힘줘 말했다. 이 과정에서 과학기술정보통신부 외에도 교육부·산업통상자원부·중소벤처기업부·외교부 등 범부처가 과학기술 혁신 정책에 힘을 모아야 한다고 했다.

실제 우리보다 전략기술 수준이 앞선 미국·유럽연합(EU)·일본·중국은 전략기술을 경제안보의 핵심으로 인식하고 적극적인 육성에 나서고 있다. 미국은 중국과의 기술 패권 경쟁 심화로 동맹국과 반도체·배터리·희귀광물·의약품 공급망 재편에 나서고 있다. AI·양자·바이오, 첨단에너지와 배터리, 로봇, 첨단 통신, 사이버보안, 첨단 재료과학 등을 첨단 기술로 지정했다. 미 국립과학재단(NSF)은 첨단 기술 R&D와 조정 역할을 하고 있다. 미국 상원은 지난해 6월 ‘미국 혁신·경쟁법(Endless Frontier Act)’을 통과시켜 전략기술 육성을 법적으로 뒷받침했다. 이와 함께 EU는 원자재·배터리·의약품·수소·반도체·클라우드를 전략기술로, 일본은 AI·바이오·양자·소재를 기반 기술로 지정했다. 중국은 AI·양자·집적회로·뇌과학·유전자바이오, 임상의학·헬스케어, 우주심해·극지탐사 분야를 지정했다. 남 교수는 “경제안보 이슈가 부각되고 있으나 과학적 돌파구는 글로벌 협업을 통해 탄생한다”며 “미국·중국·독일·영국·일본이라는 5대 과학 선도국과의 협력 네트워크가 중요하다”고 강조했다. 이는 우리가 반도체·디스플레이·2차전지 등 선도형 기술이 있지만 AI·수소·첨단로봇·사이버보안은 경쟁형, 양자·첨단바이오·우주·항공은 추격형에 머무르고 있기 때문이다.

남 교수는 “국가 R&D 시스템이 추격형에서 선도형으로의 전환을 추진하고 있으나 여의치 않은 상황”이라며 “국내총생산(GDP 대비 산학연의 국가 R&D(100조 원가량) 투자비율이 세계 1위이나 반도체·2차전지 등 산업 핵심 기술이 부족하다”고 지적했다.

이우일 과총 회장은 “국제 질서가 과학 기술력과 자국 이익 중심으로 재편되는 가운데 우리의 주권을 지키고 밝은 미래를 열 수 있는 해법은 바로 과학기술”이라며 “국정 철학의 중심에 과학기술을 바로 세워야 한다”고 강조했다.

한편 이날 손병호 KISTEP 미래전략본부장은 “대선 공약대로 새 정부가 R&D 예산 비중을 5% 수준으로 올리고 민관 과학기술위원회 신설에 나서야 한다”며 “현재 R&D 사령탑인 과기정통부 과기혁신본부의 위상 강화도 필요하다”고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

kbgo@sedaily.com

kbgo@sedaily.com