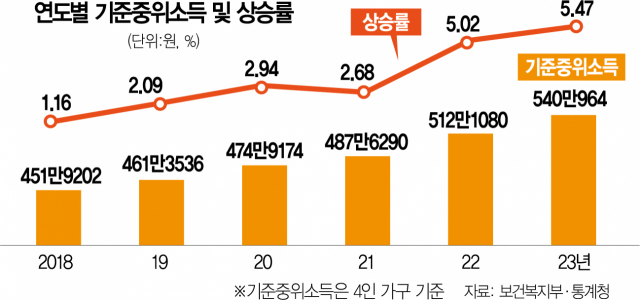

각종 현금성 복지사업 수급자를 선정하는 기준인 내년도 기준중위소득 인상 폭이 5.47%로 결론 났다.

보건복지부는 최근 물가가 크게 오른 만큼 저소득층의 복지를 두텁게 하는 차원에서 기준중위소득을 대폭 올렸다는 입장이다. 하지만 기획재정부가 재정준칙 제정 등 각종 재정 건전화 방안을 내놓고 있는 상황이라 정부 부처 간 ‘정책 엇박자’가 나타난다는 지적이 나온다.

복지부는 29일 중앙생활보장위원회를 열고 2023년도 기준중위소득을 올해(512만 1080원)보다 5.47% 오른 540만 964원으로 결정했다고 밝혔다. 수급자 가구의 70% 이상을 차지하는 1인 가구 기준중위소득은 전년(194만 4812원) 대비 6.48% 인상된 207만 7892원으로 오르게 된다. 이 같은 증가율은 맞춤형 급여 체계로 전환된 2015년 이후 역대 최고로 2년 연속 5%대 인상률이다.

앞서 25일 회의에서는 5% 이상의 기준중위소득 인상을 원하는 복지부와 재정 부담을 이유로 인상 폭을 줄여야 한다는 재정 당국 간 이견으로 결론을 내지 못했지만 결국 5%대 인상으로 가닥이 잡혔다.

국민 가구소득의 중간값을 뜻하는 기준중위소득은 생계급여·의료급여·주거급여 등 76개 복지사업의 수급자 선정 기준으로 활용된다. 예를 들면 생계급여는 기준중위소득의 30%, 의료급여는 40%, 주거급여와 교육급여는 각각 47%, 50% 이하 가구에 지급된다.

내년도 기준중위소득을 두고 정부 부처 간 ‘정책 엇박자’ 지적이 나오는 것은 중앙생활보장위원회에서 결정한 인상률 5.47%가 역대 최대 상승률을 기록했을뿐더러 재정 당국이 염두에 둔 수준보다 높았기 때문이다. 기획재정부는 앞서 급격한 복지 기준 완화에 따라 재정 지출이 부담된다며 중위소득 기본증가율을 2.32%로 제시했다.

기준중위소득이 크게 오르면서 복지 재정 부담도 늘어날 것으로 전망된다. 올해 저소득 4인 가구가 생계급여를 받기 위해서는 월 소득이 153만 6324원 이하여야 했지만 이번 인상으로 내년부터는 월 162만 289원 이하면 된다. 1인 가구 생계급여 기준 역시 58만 3444원에서 62만 3368원으로 완화된다. 복지부는 이번 기준중위소득 인상에 따라 생계급여에만 연간 6000억 원 이상 수준의 추가 재정 소요가 들어갈 것으로 내다봤다.

기준중위소득과 연계되는 각종 급여의 수급 기준이 완화 추세인 점도 재정 악화에 대한 우려를 키우고 있다.

윤석열 대통령은 기초생활보장제도의 생계급여와 주거급여 수급 기준을 각각 중위소득 30%에서 35%로, 46%에서 50%로 올릴 것을 공약했다. 기준중위소득의 급격한 인상과 수급 기준 완화가 맞물리면서 복지 재정 소요가 가파르게 늘어날 수 있다는 지적이다. 특히 복지에 쓰이는 재원은 쉽게 늘렸다 줄일 수가 없는 고정 지출이라는 점도 문제다. 하지만 복지부는 최근 빠르게 오르는 물가를 감안해 기준중위소득을 올릴 필요가 있다는 입장을 견지해왔다. 고물가 피해가 저소득층에 집중되는 만큼 취약계층에 두터운 지원을 하려면 이 정도 인상률은 불가피하다는 것이다.

재정 허리띠 졸라 매기에 나선 기재부로서는 부담이 커질 수밖에 없다. 기재부는 7월 재정 운용 기조를 확정 재정에서 건전 재정으로 전환하겠다며 국가 채무 비율을 2027년까지 50%대 중반으로 묶고 현재 5%를 넘는 국내총생산(GDP) 대비 관리재정수지 적자 비율을 매년 3% 이내로 관리하도록 하는 내용의 ‘재정준칙’을 법제화하겠다고 밝힌 바 있다.

특히 최근 성장 둔화의 신호들이 경제 곳곳에서 터져나오는 점도 우려되는 대목이다. 앞으로 복지 지출은 늘어나는데 세수는 줄어 재정 건전성에 적신호가 들어올 수 있다. 재정의 효율적 집행이 그 어느 때보다 중요하다는 점에서 재정 당국의 고민도 커질 것으로 보인다. 시장에서는 이미 고물가 속에 경기 침체 우려가 나오는 상황이다. 최근 국제통화기금(IMF)은 우리 경제의 올해 성장률을 2.5%에서 2.3%로 0.2%포인트 하향 조정했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >