“인공지능(AI) 경쟁에서 마이크로소프트(MS), 구글과 네이버의 역량 차이는 데이터센터(IDC)에서 나옵니다. 컴퓨팅 파워(역량)가 경쟁의 우열을 가르는 중요한 요소가 될 것입니다.”

인간처럼 대화하는 AI 챗GPT의 출현으로 격해진 글로벌 빅테크 간 AI 경쟁에 대응하기 위해서는 AI 알고리즘 같은 소프트웨어보다도 오히려 IDC·슈퍼컴퓨터처럼 AI가 데이터를 빠르게 학습하고 분석하기 위한 하드웨어 역량을 키우는 것이 필요하다고 전문가들은 입을 모았다.

문형돈 정보통신기획평가원(IITP) 기술혁신본부장은 8일 한국과학기술기획평가원(KISTEP)이 ‘초지능 시대의 인공지능 기반 혁신 전략’을 주제로 개최한 전문가 포럼에 참석해 이렇게 밝혔다.

문 본부장은 “하드웨어의 차이에서 업체별 AI의 학습 역량 차이가 벌어질 것”이라며 “소프트웨어 발전은 물론 이를 뒷받침할 하드웨어적 컴퓨팅 환경을 국가와 기업이 나서서 조성해야 한다”고 말했다. 그는 “AI는 24개월마다 50배씩 (성능이) 늘어난다는 분석 보고서도 있다”며 무어의 법칙(24개월마다 반도체 집적회로의 성능이 2배로 증가한다는 법칙)을 따르는 반도체보다 AI의 발전 속도가 빠르다고 전했다. AI 성능 자체보다도 이를 뒷받침할 반도체 성능 확보의 중요성을 강조한 것이다.

전승수 KISTEP 사업조정본부장도 “챗GPT 이후 AI는 각종 센서, 기계, 시설, 의학 장비 등 일상 속에 폭넓게 확산될 것이고 이에 따라 AI가 분석해야 할 데이터가 폭발적으로 커지는 상황이 발생할 것”이라며 “이렇게 커진 데이터는 개인이나 작은 기업과 기관이 처리할 수 없는 규모다. 클라우드라는 공동의 자원이 필요한데 이는 정부와 클라우드 기업들이 대응해야 하는 영역”이라고 말했다.

전문가들의 지적대로 국내 기업들은 서치GPT(네이버), 칼로(카카오) 등 챗GPT 대응 서비스를 내놓고 있지만 인프라 규모는 글로벌 빅테크와 비교해 여전히 열세다. 대화형 AI 경쟁에서 양강 구도를 이루는 MS와 구글은 아마존(AWS)과 함께 3대 클라우드 사업자이기도 하다.

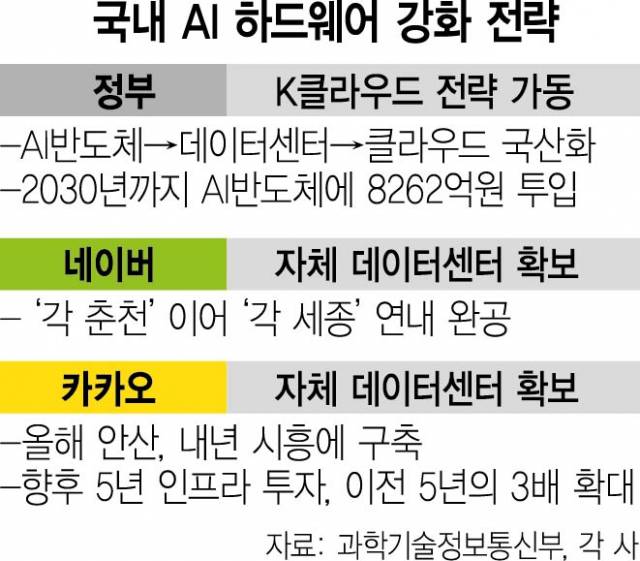

이에 정부는 2030년까지 세계 최고 수준의 AI 반도체(AI 구동에 최적화된 반도체)를 국산화하고 이를 활용해 고성능 IDC와 클라우드를 구현한다는 ‘K클라우드 전략’을 지난해 12월 발표했다. 실행을 위해 AI 반도체 기술 확보에만 2030년까지 8262억 원을 투입한다. 네이버와 삼성전자가 손잡고 차세대 AI 반도체 기술 개발에 나서는 등 업계의 움직임도 빨라지고 있다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

sookim@sedaily.com

sookim@sedaily.com