강진이 일어난 튀르키예의 한 17세 고교생이 무너진 건물 폐허 속에서 휴대폰에 남긴 유언이 공개돼 화제다.

19일(현지시간) 튀르키예국영뉴스 채널 TRT에 따르면 타하 에르뎀(17)은 아버지 어머니, 남녀 동생과 함께 깊은 잠에 빠져 있던 지난 6일 새벽 아파트가 무너지면서 순식간에 건물 전체의 잔해 속에 파묻혔다. 타하의 집은 아파트 4층이었는데 깊은 잠에 빠져 있던 가족들은 아파트가 무너지면서 그대로 건물 잔해 속에 파묻혔다.

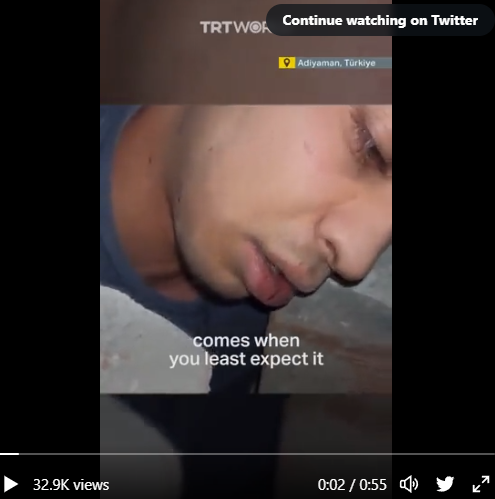

타하는 잔해 속에 갇힌 채 계속되는 여진으로 인해 주변에 있던 콘크리트와 철근 등이 서서히 무너지면서 누워있던 공간이 조금씩 좁아지고 있는 것을 느꼈다. 죽음이 임박했다고 생각하고 소지하고 있던 휴대전화기에 마지막 인사를 동영상으로 남겼다.

타하는 “이것이 내가 모든 사람에게 보낼 수 있는 마지막 동영상이라고 생각해. 지금 떨리고 있는 것은 내 손이 아니라 이 곳 전체가 지진으로 흔들려서 그래... ”라는 인사를 남겼다. 타하가 영상을 녹화하고 있는 중간 중간 건물이 무너지는 굉음이 들려 당시의 긴박했던 순간을 여실히 보여준다.

이어 타하는 “여긴 여전히 흔들리고 있어. 죽음이란 사람이 가장 생각지도 않았을 때 닥쳐오는 건가봐”라고 말한 타하는 이어서 아랍어로 된 기도문을 읊었다. 이어 그는 “ 내가 후회되는 일들이 많아. 신께서 내 죄를 다 용서해주시길…오늘 살아서 나갈 수만 있다면 하고 싶은 일이 많아. 아직도 떨리는 건 내 손이 아니라 지진 때문이야”라고 말했다.

타하가 ‘유언'을 남기고 얼마 지나지 않아 다행히도 그는 이웃 사람들에 의해 구조됐다. 지진 발생 10시간 뒤에는 타하의 부모와 동생들도 지역 주민들이 도구와 맨손으로 잔해를 파헤치는 가운데 구조됐다.

타하의 가족은 9일 정부가 제공한 천막 막사에서 AP통신 기자와 만나 긴박했던 당시 상황을 회고했다. 타하의 어머니 제일라(37)는 아파트가 무너졌을 때 아들의 이름을 목이 터지게 불렀지만 응답이 없었다고 했다. 다섯 명의 가족이 다 땅밑에 묻혔지만 엄마는 죽음을 맞더라도 온가족이 함께 있기를 원했다. 특히 제일라는 따로 떨어져서 잠을 청했던 타하의 소식을 애타게 찾았고 타하가 구조됐다는 것은 병원 청소부인 아버지 알리(47)가 제일라의 여동생집으로 아이들과 함께 옮겨진 이후에 알게됐다. 제일라는 그 순간을 떠올리며 “온 세상이 내 것인 것 같았다"고 회상했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

phillies@sedaily.com

phillies@sedaily.com