지역 물가 방어 최전선에 섰던 ‘착한가격업소’들이 줄줄이 가격 인상에 나섰다. 지난해 우크라이나 전쟁으로 원재료 가격이 오르더니 올해는 금리 인상, 공공요금 급등까지 겹치면서 착한 가게들조차 가격을 올리지 않고서는 버틸 수 없게 됐기 때문이다. 정부는 지원금을 늘리며 착한가격업소 모시기에 나섰지만 물가가 좀처럼 잡히지 않으면서 어려움을 겪고 있다.

6일 서울경제가 행정안전부 착한가격업소 홈페이지에 등록된 목욕 업소 82곳을 분석한 결과 77곳 가운데(5곳은 휴업 등의 이유로 제외) 46곳이 홈페이지와 실제 가격이 달랐다. 가격이 다른 46곳 모두 가격을 인상했다. 가격 인상 폭은 대체로 1000원, 2000원이었지만 3000원에서 6000원으로 2배 올린 업체들도 눈에 띄었다.

정부는 2011년 소비자물가가 4%까지 급등하자 개인 서비스 요금의 가격 안정을 유도하겠다며 착한가격업소 제도를 도입했다. 가격이 주변 시세 대비 낮은 업체들을 착한가격업소로 지정해 물품 지원, 대출금리 우대 등 혜택을 제공한다.

실제 목욕비가 홈페이지 안내보다 높은 것은 공공요금과 고정비용이 치솟으면서 착한가격업소들이 몇 달 새 가격을 올렸기 때문이다. 지방자치단체들이 매년 상·하반기 조사를 거쳐 착한가격업소를 선정하고 행안부가 이를 취합하는데 지난해 하반기 조사 이후 가격을 올린 업체들이 속출한 것이다.

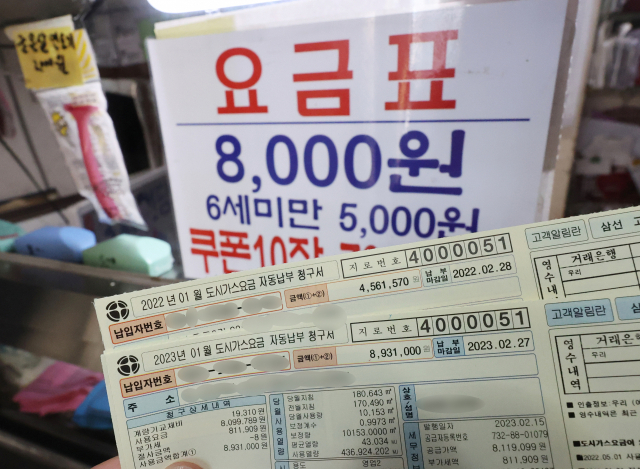

목욕탕은 여러 업종 가운데 고물가 충격을 가장 크게 받은 분야다. 올해 1월 도시가스요금이 2배 오르는 등 공과금이 급등하자 난방비 부담을 견디지 못한 착한 가격 목욕탕들은 목욕비를 줄줄이 올렸다. 지난달 소상공인연합회가 발표한 실태 조사 결과에 따르면 고정비용을 제외한 변동비에서 난방비 비중은 40%에 달했다. 부산에서 목욕탕을 운영하는 A 씨는 “전기료·가스요금 때문에 1월부터 시내 목욕탕 대부분이 가격을 올렸다”고 말했다.

목욕탕뿐 아니라 다른 업소들도 상황은 마찬가지다. 서울시에 따르면 지난해 하반기 서울에서 음식·세탁·숙박 등 59개 업소가 착한가격업소 문패를 반납했다. 지정 취소 사유를 살펴보면 폐업 26곳, 가격 인상 14곳, 자진 취소 4곳, 휴업 4곳 등이다. 착한 가격을 유지하려다 폐업·휴업에 몰리거나 시세대로 값을 받았다가 자격 요건을 상실했다.

착한가격업소마저 백기 투항하는 사태가 벌어지자 주무 부처인 행안부는 착한가격업소 선정 및 유지 기준(착한가격업소 지정 및 관리 지침)을 강화하고 나섰다. 개정된 지침에 따르면 기존에는 가격 관련 배점이 45점이었지만 올해부터는 55점으로 높아졌다. 검색 포털 등에 게시된 후기글 등을 통해 고객 이용 만족도까지 평가하도록 바뀌었다.

행안부는 올해 처음으로 국비 15억 원을 투입하고 24개 자치단체를 새로 참여시키며 착한가격업소 붙잡기에 나섰지만 어려움이 예상된다. 고금리·고물가·고환율 등 ‘3고(高)’ 여파로 자영업자들이 벼랑 끝에 내몰리면서 가격을 내리기는커녕 당장 생계를 걱정해야 할 처지가 됐기 때문이다. 지난해 외식 물가가 7.7% 급등한 데 이어 올해 1월 소비자물가도 전년 동월 대비 5.2% 상승하면서 물가는 잡히지 않고 있다. 강원 기초자치단체의 한 관계자는 “정부 지침이 계속 낮은 가격을 유지해야 착한가격업소들에 지원이 돌아가도록 바뀌었다”며 “참여도가 실제 어떨지는 지켜봐야 할 것 같다”고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

kcy@sedaily.com

kcy@sedaily.com