올 1분기 국내 스타트업이 투자받은 자금이 지난해 같은 기간에 비해 4분의1 토막 난 것으로 나타났다. 코로나19 팬데믹으로 경제활동이 급격히 위축됐던 2020년 수준에 그친 것이다. 금리 인상 기조로 시중 자금이 예금·국채 등 안전자산으로 몰리면서 ‘고위험 고수익’으로 평가되는 스타트업 투자가 쪼그라든 것으로 분석된다. 시장에서는 이 같은 투자 빙하기가 지속되면 스타트 업계가 ‘데스밸리’에 매몰되는 비극이 나타날 수 있다고 우려하고 있다.

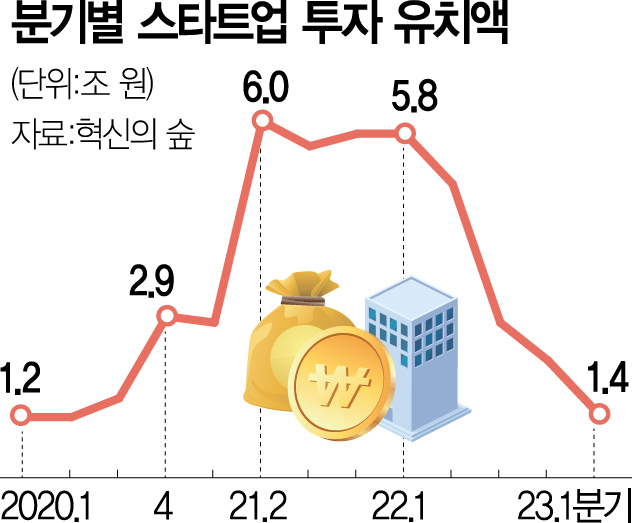

31일 스타트업 투자 정보 플랫폼인 ‘혁신의 숲’에 따르면 올 1분기 스타트업이 유치한 자금은 1조 4175억 원으로 지난해 1분기(5조 7762억 원) 대비 75.4%(4조 3587억 원) 감소했다.

이는 2020년 2분기(1조 2801억 원) 이후 약 3년 만에 가장 적다. 국내 스타트업의 조달 자금은 코로나19 팬데믹이 정점에 달했던 2021년 2분기부터 지난해 1분기까지 평균 5조 원대를 기록해 유동성 호황을 누렸지만 이후 전 세계 기준금리가 인상되면서 급격히 줄어들었다.

전문가들은 금리 상승으로 시중 자금이 예금·채권 등 안전자산으로 대거 옮겨갔기 때문으로 보고 있다. 실제로 스타트업에 투자하는 벤처캐피털(VC)·엑셀러레이터(AC) 등 모든 금융기관의 투자가 위축됐다. 한 대형 VC 관계자는 “VC가 운용하는 투자 자금의 돈줄을 대는 LP(기관투자가)가 올해 말까지 자금을 추가로 투입하지 않을 가능성이 높을 것으로 예상한다”며 “집행 가능 자원이 제한될 가능성이 높아 VC들이 투자를 그 어느 때보다 보수적으로 하고 있다”고 분위기를 전했다.

투자가 급격히 위축되면서 스타트 업계는 올해 기업가치 하락, 인력 감축 등 위기를 겪고 있다. 성태윤 연세대 경제학과 교수는 “세계적인 고물가 현상 등을 고려하면 금리가 당분간 낮아지기는 어려워 금융자본이 스타트업과 같은 위험자산보다는 국채 등 안전자산으로 몰리는 현상이 지속될 것”이라며 “스타트업 투자가 장기간 위축되면 거시경제 내 생산성을 높이는 혁신 동력이 저하되는 문제가 생길 수 있다”고 지적했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

gravity@sedaily.com

gravity@sedaily.com