“경제가 가파른 하강 국면에 다다르거나 대규모 실업을 겪지 않고 인플레이션을 2%까지 낮출 수 있다고 생각합니다. 가능한 일이에요.”

제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장은 14일(현지 시간) 6월 연방공개시장위원회(FOMC) 기자회견에서 다시 한번 연착륙에 대한 믿음을 드러냈다. 이번에는 말뿐이 아니라 숫자와 함께였다.

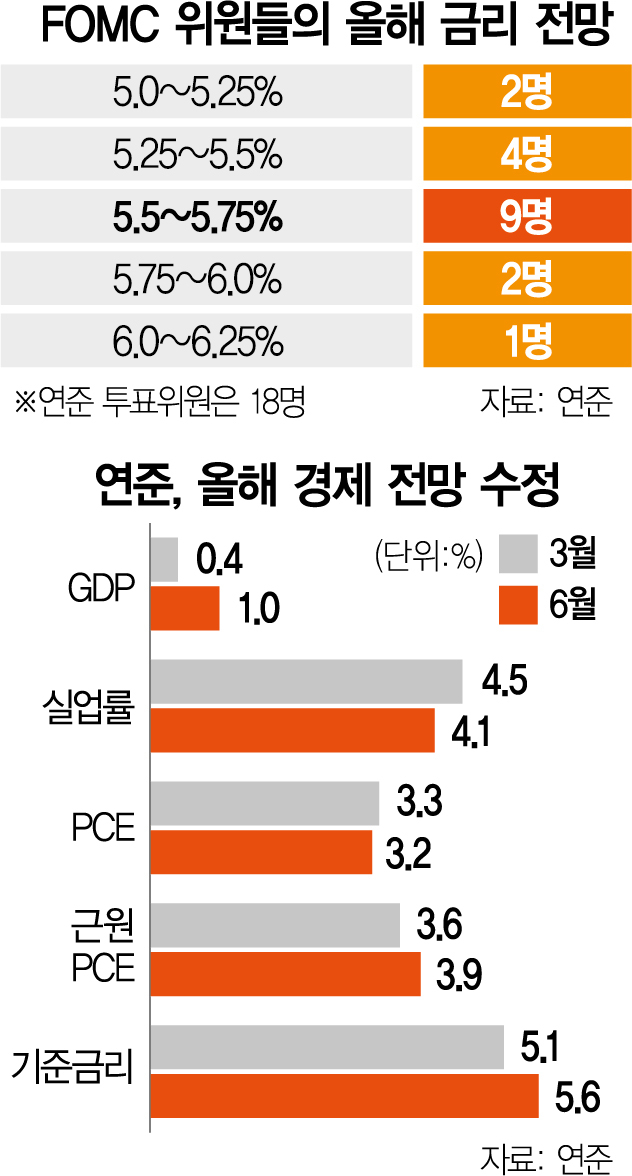

연준이 이날 내놓은 2분기 경제전망요약(SEP)은 한마디로 미국 경제가 침체를 피할 것이라는 전망을 담고 있다. 올해 미국 국내총생산(GDP) 전망치는 3월 0.4%에서 1.0%로 높아졌다. 이 수치대로라면 미국 GDP는 하반기에도 마이너스로 돌아서지 않는다. 반면 실업률 전망치는 기존 4.5%에서 4.1%로 낮췄다. 고용은 튼튼하고 경제 수요는 여전히 굳건하다는 의미다.

강력한 경제는 연착륙 희망을 높이지만 물가 안정을 가로막는 양날의 검이다. 파월 의장의 고민도 이 지점에 있다. 수요가 줄지 않으면서 연준은 올해 근원 개인소비지출(PCE) 인플레이션 전망치를 3.9%로 3월 당시 전망(3.6%)보다 올려 잡았다.

연준이 이날 15개월 만에 금리를 동결하면서도 추가 인상 가능성을 함께 제시한 이유도 이 때문이다. 연준의 연말 금리 전망치 중위값은 5.6%로 3월(5.1%)보다 더 높아졌다. 현재 금리보다도 0.5%포인트 높기 때문에 추후 2번의 금리 인상이 가능하다. 파월 의장은 “금리 전망은 (은행 혼란 발생 이전) 그 수준으로 돌아갔다”며 “거의 모든 FOMC 위원들이 추가 금리 인상이 필요하다고 봤다”고 말했다.

수요가 이렇게 강하다면 왜 굳이 동결을 결정했을까. 파월 의장은 “종착지에 가까워질 수록 속도를 늦추는 것은 상식”이라며 “은행 붕괴에 따른 영향이나 경제 상황에 대해 보다 잘 평가할 수 있게 되는 것”이라고 답했다.

시장이 주목하는 부분은 금리 인상 재개 시점, 나아가 재개 여부다. 파월 의장은 모든 가능성을 열어두고 있다. 그는 “앞으로 회의마다 데이터에 대응해 정책을 결정할 것”이라며 “7월 회의는 아직 열려 있다(live)”고 말했다.

이와 관련해 파월 의장은 기자회견에서 이번 금리 동결에 대해 ‘건너뛰기(skip·스킵)’와 ‘일시중지(pause·포즈)’라는 표현을 모두 거부했다. 건너뛰기는 7월, 늦어도 9월에는 인상을 재개한다는 의미를 내포하고 있으며 일시중지는 동결 기간이 더 길다는 의미로 쓰인다. 그는 발언 중 ‘스킵’이라는 표현이 입 밖으로 나오자 “스킵이라고 말하면 안 되겠다”며 금세 이를 정정했다. “이번 금리 동결이 일시중지인 것이냐”라는 질문에도 즉답을 피했다. 앞으로의 금리 추이는 열린 상황이라는 것이다.

IAA의 크리스 자카렐리는 “연준은 앞으로 금리를 인상해 계속 인플레이션과 싸우겠다고 말하지만 시장은 금리 인상이 거의 중단됐다고 보고 있다”고 해석했다. 반면 뱅크레이트의 그레그 맥브라이드는 “금리 인상은 빠르면 7월에 재개될 가능성이 높다”고 봤다.

금리 결정의 관건은 식품과 에너지를 제외한 근원 인플레이션 지표가 될 것으로 전망된다. 파월 의장은 “전체(헤드라인) 물가지수는 둔화했지만 근원 물가는 6개월간 큰 진전을 보이지 않았다”며 “인플레이션을 파악하기 위해서는 근원 수치가 더 나은 지표”라고 말했다. 소비자물가지수(CPI)의 경우 헤드라인 수치는 1월 6.5%에서 5월 4.0%까지 완화됐지만 근원 CPI는 같은 기간 5.5%에서 5.3%로 개선 폭이 적었다.

7월 FOMC 전까지 물가 지표로는 5월 PCE과 6월 CPI·PPI가 발표된다. 블룸버그 이코노믹스는 “인플레이션이 생각보다 더 빠르게 떨어져 궁극적으로 연준이 점도표에서 제시한 것보다 더 적게 인상할 것으로 본다”고 전망했다.

한편 유럽중앙은행(ECB)은 15일 기준금리의 일종인 단기수신금리를 25bp(1bp=0.01%포인트) 올린 3.5%로 결정했다. 이로써 유럽 금리는 2001년 8월 이후 최고치가 됐다. 지난해 7월 이후 8회 연속 인상이다. 유로존 물가 상승률이 여전히 목표치인 2%의 3배 수준인 6.1%에 달하자 추가 금리 인상에 나선 것으로 보인다. 전문가들은 다음 달에도 금리가 인상돼 3.75%까지 오른 후 향후 1년간 이 수준을 유지할 것으로 예상하고 있다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

rok@sedaily.com

rok@sedaily.com