“평생 약을 먹어야 하는 것도 서러운데, 지방에선 약값도 서울보다 비싸더라고요. 이런 걸로도 상대적 박탈감을 느껴야 하나요.”

충북에 사는 직장인 김모(33·남)씨는 교대근무를 시작하며 탈모가 심해졌다. 탈모약을 먹으면 성기능장애 등 부작용이 생길 수 있다는 말에 신경이 쓰였지만 피나스테리드 성분 제네릭(복제약)을 복용하며 효과가 있어 꾸준히 복용 중이다. 그런데 비대면진료를 받으며 서울과 비용 차이가 크다는 걸 알았다. 인근 약국에서는 성분이 같은데 제품명이 다른 제네릭만 취급해 플랫폼을 통해 서울 소재 약국에서 구입할 때보다 약값이 2~5배 가까이 비쌌던 것. 치료비도 2~3배 가량 차이가 났다. 김씨는 “20~30대에 탈모가 온 사람들은 최소 30~40년은 먹어야 한다는 생각에 오남용은 커녕 조심스럽게 복용한다”며 "이런 부분은 규제 완화가 필요해 보인다”고 말했다.

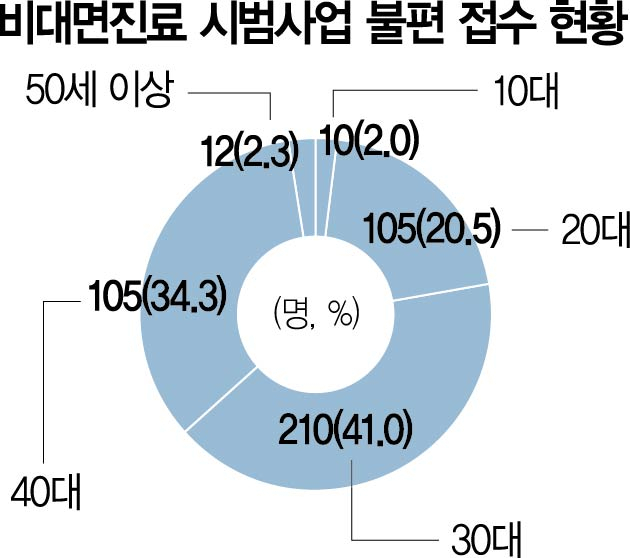

7일 코리아스타트업포럼 산하 원격의료산업협의회에 따르면 ‘비대면진료 시범사업 불편 접수센터’를 운영한지 일주일 새 플랫폼 이용자들의 불만 사례가 500건 넘게 쌓이며 폭주하고 있다. 원산협 회원사들이 지난달 30일부터 원산협 회원사들이 플랫폼을 통해 제보 받은 사례는 5일 기준 512건에 달한다.

시범사업으로 인한 불편감을 호소한 사례를 살펴보면 30~40대(75.3%)와 여성(60.5%), 서울경기 등 수도권 거주자(60.2%)가 많았다. 다만 국내 인구비율 대비 비중을 고려하면 충청도, 경상도 등 의료인프라가 부족한 지역의 불편감이 컸다. 장지호 원산협 회장(닥터나우 이사)은 “하루 100건 정도 불만이 접수되고 있다. 극단적 포지티브 규제로 인해 결국 피해를 보는 건 국민들임이 확인됐다”며 “비대면진료의 효용과 안전성을 모두 지킬 수 있는 방향으로 재설계되도록 접수된 의견을 정부와 국회에 전달할 계획”이라고 말했다.

지난달 1일부터 시작된 보건복지부의 비대면진료 시범사업은 출발부터 삐끄덕거렸다. 종전까지 비대면진료 플랫폼 이용자의 대다수는 가벼운 증상으로 첫 진료를 받으려는 경증 환자였다. 그런데 한달 이내 진료를 받았던 병의원에서 동일한 질병에 한해 비대면 진료가 가능하고 섬벽지 거주자나 거동 불편자 등 예외 사례가 아니면 약배송마저 불가해지면서 상당수가 혼란을 겪었다. 실제 시범사업 전 17%였던 의료진의 진료 취소율은 40%까지 치솟았다.

오픈런이란 말이 생길 정도로 공백이 심한 소아청소년과 비대면진료를 적극 이용해 왔던 맞벌이 부모들의 불편도 커졌다. 강원도에 거주하는 30대 워킹맘은 “약배송이 안돼 처방 가능한 약국을 찾아 먼 곳까지 약을 수령하러 다녀왔다”며 “콧물 감기, 알레르기성 비염, 결막염을 달고 사는 아이의 진료를 받기 위해 매번 휴가를 낼 수 없어 미루다 보면 악화되는 경우가 부지기수다. 시범사업에 제한을 두려면 언제든 필요한 진료를 받을 수 있는 인프라를 구축하는 게 우선 아니냐”고 지적했다.

복지부가 의약사 등 직역단체 눈치를 보느라 답을 정해놓은 채 행정편의적으로 결정하고 있다는 지적도 나온다. 이주열 남서울대 보건행정학과 교수는 “의약품 오남용이나 과잉진료가 우려된다면 안전성을 보장받을 수 있는 시스템을 만드는 게 정부 역할 아니냐”며 “특히 시범사업 기간에는 여러 상황과 문제점을 점검해야 하는데 현재 비대면진료 시범사업은 국민들 입장은 배제한 채 직역단체 입장으로만 설계되고 있다”고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

realglasses@sedaily.com

realglasses@sedaily.com