지난해 한국에서 순유출된 제조업의 투자 자금이 133억 4900만 달러(약 17조 7808억 원)에 달했다. 역대 최고치다. 노조부터 규제·세제·보조금 등의 장애물 탓에 투자처로서 매력도가 경쟁국보다 갈수록 떨어지고 있다는 얘기다. 이런 식이면 1970년대 이후의 미국처럼 제조업 공동화 현상도 빨라질 것이라는 우려의 목소리가 커지고 있다.

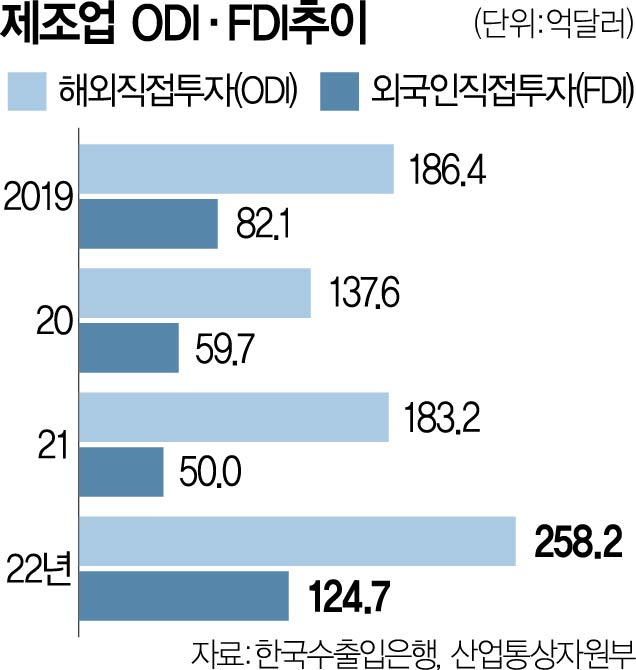

13일 산업통상자원부와 수출입은행에 따르면 지난해 국내 제조업의 외국인직접투자액은 124억 7900만 달러(약 16조 6220억 원), 해외직접투자액(ODI)은 258억 2800만 달러(약 34조 4028억 원)로 133억 4900만 달러 순유출을 기록했다. 1968년 관련 통계 집계를 시작한 뒤 가장 많다. 올해 1분기까지의 제조업 투자금 역시 54억 7400만 달러(약 7조 2913억 원) 순유출 상태다. 배터리부터 전기차·반도체 등에 대한 해외 투자가 줄줄이 예정돼 있는 만큼 이런 추세라면 기록 경신이 불가피할 것으로 전망된다.

제조업 투자액의 순유출액이 커지는 것은 나쁜 신호다. 미국은 ‘반도체지원법’ 시행 1년 만에 218조 원의 투자금을 자국으로 끌어들였다. ‘인플레이션감축법(IRA)’을 통해서는 배터리·완성차 업계로부터 수십조 원의 투자금도 유치했다. 자극받은 독일·이스라엘도 각각 43조 원, 32조 원 규모의 인텔 신규 반도체 공장 유치에 나섰다. 일본 역시 대규모 감세·보조금 카드로 맞서고 있다.

반면 국내 제조업은 대기업이 반도체·배터리·전기차 등과 관련해 현지 생산 시설 확보를 위한 투자에 집중하면서 순유출이 가속화하고 있다. 지난해 해외직접투자액은 전년 대비 40.9%나 급증했다.

그러다 보니 경고등이 곳곳에서 켜지고 있다. 제조업 분야에서 유니콘((기업 가치 1조 원 이상의 비상장사)이 자취를 감춘 것이 대표적이다. 올 상반기 기준 유니콘은 22개사로 집계됐는데 이 중 제조업 기반은 단 한 곳도 없다. 조동근 명지대 경제학과 명예교수는 “해외직접투자 증가는 대기업의 해외 시장 개척 과정에서 불가피한 측면이 있지만 국내 제조업의 투자 환경이 개선되지 못한 데서 기인하는 부분도 크다”며 “경직된 노조 문화와 기업 경쟁력을 떨어뜨리는 규제·세제 등 투자 환경을 개선해야 한다”고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

ingaghi@sedaily.com

ingaghi@sedaily.com