미국 법원이 안방 기업인 웨스팅하우스가 아니라 한국수력원자력의 손을 들어주면서 한수원의 원전 수출도 탄력을 받을 것으로 전망된다. 당장 체코나 폴란드 원전 수출을 앞두고 있는 한수원의 부담은 크게 줄어들게 됐다. 다만 핵심 쟁점인 지식재산권·수출통제규정 준수가 아닌 소송 자격 등 절차적 하자에 대한 판단인 데다 향후 웨스팅하우스가 항소할 가능성도 있어 신중하고 치밀한 대응이 필요하다는 지적도 여전하다.

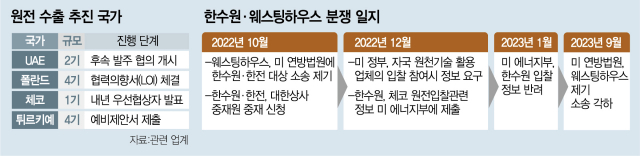

18일(현지 시간) 워싱턴DC 연방지방법원이 웨스팅하우스가 제기한 소송을 각하하면서 한수원은 한숨을 돌리게 됐다. 웨스팅하우스가 한수원의 체코 원전 독자 수출을 가로막고자 자국 법원에 지난해 10월 소송을 낸 지 약 11개월 만이다. 자국 기업에 유리한 판단을 내리리라는 선입견과 달리 법원은 ‘웨스팅하우스가 민간기업이기 때문에 웨스팅하우스가 근거로 삼은 원자력에너지법을 집행할 권한이 없다’는 한수원과 한국전력공사의 입장을 수용한 것으로 보인다.

웨스팅하우스와의 지재권 소송에서 한수원이 먼저 웃으면서 폴란드 등 해외 원전 수주 가능성도 커지게 됐다. 한수원은 원전 업계에서 뛰어난 ‘가성비’로 널리 알려진 기업이다. 건설 비용이 상대적으로 저렴한 데다 크고작은 고장도 적으며 입찰 단계에서 약속한 공사 기간을 어떻게든 지키는 것으로도 유명하다. 그럼에도 한국형 원전의 원천 기술을 웨스팅하우스가 보유하고 있는 점이 늘 발목을 잡았기에 이번 결과는 의미가 각별할 수밖에 없다.

특히 원전 건설을 맡길 기업을 고민하는 외국 정부 입장에서는 웨스팅하우스가 아닌 한수원을 선택했다가 법원 판결로 문제가 생길 리스크(위험)를 고려하지 않을 수 없다. 이런 불안 요소가 일부 사라진 만큼 막혀 있던 체코·폴란드 원전 수출 판로가 뚫릴 것으로 예상된다. 체코에서는 원전 1기를 두고 미국·프랑스와 3파전을 벌이고 있다. 유엔 총회에 참석 차 미국 뉴욕을 방문한 윤석열 대통령은 19일 페트르 파벨 체코 대통령과의 정상회담에서 체코의 두코바니 신규 원전에 세계적인 기술력과 경쟁력을 갖춘 우리 기업이 참여할 수 있도록 관심과 지원을 요청했다.

폴란드는 K원전에 우호적인 편이다. 소송 결과가 나오기 전에 이미 국가 차원의 승인 절차를 밟기 시작했다. 현지에 설립된 민관 합작사는 이를 위한 사업추진결정신청서를 정부에 제출했다. 첫 단추를 꿰는대로 부지 선정이나 환경평가, 건설허가 등 다음 단계로 넘어가겠다는 계획이다. 앞서 한수원은 지난해 10월 제팍·폴란드전력공사(PGE)와 폴란드 퐁트누프 지역에 원전 2기를 짓는 협력의향서(LOI)를 체결한 데 이어 본계약 체결을 준비 중이다.

아랍에미리트(UAE)도 잠재 수출 후보군이다. 바라카원전 발주사인 UAE원자력공사(ENEC)가 바라카 5·6호기 건설을 추진할 경우 1~4호기를 건설하면서 손발을 맞춘 적이 있는 한전에 우선권을 줄 수 있지 않냐는 이유에서다.

하지만 아직 안심하기는 이르다는 평가도 나온다. 이번 판결은 절차적 하자를 꼬집었을 뿐 본질인 지재권에 대한 판단은 유보했다. 특히 웨스팅하우스가 한국의 UAE 원전 수출 때부터 지재권 문제를 집요하게 물고 늘어진 것을 감안하면 이번 판결에 항소하고 여타 경로로 계속 문제를 제기할 가능성이 있다. 한수원과 한전이 제기해 대한상사중재원에서 진행 중인 국제중재 절차도 남은 불씨에 해당한다. 한때 중단됐던 국제중재 절차는 최근 중재판정부를 꾸려 양측 입장을 재확인하고 있다. 한수원은 미 법원의 각하 결정에 대해 “환영한다”면서도 “이번 결정 취지를 면밀히 분석하고 신중하게 후속 대응에 나서겠다”고 밝혔다.

한미 정부 간 대화로 양국 기업 간 분쟁을 풀어갈 여지도 생겼다. 정부의 한 고위 관계자는 “한미 양국 정부는 그간 협상을 통해 원만히 문제를 해결하자는 입장을 갖고 있었다”며 “미국 법원의 결정이 해결의 계기가 될 수 있다”고 말했다.

이창양 산업통상자원부 장관은 이날 자신의 이임식에서 “체코·폴란드 수출 전선에서 상당한 우위를 갖게 됐다”며 “오래 끌어온 소송인데 정말 보람을 느낀다”고 말했다. 정용훈 KAIST 교수는 “일단 수출의 가장 큰 걸림돌이 제거가 됐다는 데 의의가 있다”면서도 “국제중재가 끝날 때까지는 끝난 게 아니니 방심은 금물”이라고 조언했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

abc@sedaily.com

abc@sedaily.com