올 하반기 기업공개(IPO) 시장 최대어로 기대를 모았다가 글로벌 고금리와 투자자들의 외면에 상장 계획을 철회한 서울보증보험이 후속 대응 논의에 착수했다. 다만, 지금으로서는 조속한 공모 재추진이나 시장 상황 관망 가운데 어느 쪽도 선택하기 어려워 당국의 고민이 깊어지고 있다.

6일 투자은행(IB) 업계에 따르면 금융위원회 산하 공적자금관리위원회는 이달 말 정례회의를 열고 서울보증 IPO 재추진 방안에 대해 논의한다. 공자위의 한 관계자는 “예금보험공사와 상장주관사 등으로부터 다양한 의견을 수렴하고 있으며 공적자금 회수를 위한 최적의 방안이 무엇일지 논의할 것”이라고 설명했다.

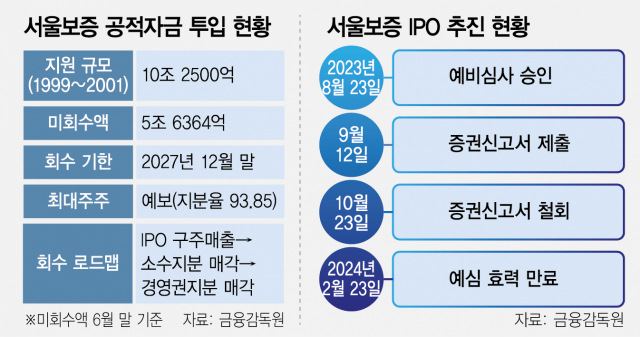

업계에서는 공자위가 뚜렷한 대응책을 도출하기 어려울 것이라는 분석이 지배적이다. 서울보증은 8월 23일 상장예비심사를 통과해 내년 2월 말 승인 효력기간이 끝난다. 재무제표 작성과 회계 감사 등 물리적 시간 소요를 고려할 때 효력 만료 전 증권신고서를 다시 제출하려면 3분기 실적을 기준으로 삼을 수밖에 없다.

하지만 시장 상황에 큰 변화가 없는 상태에서 3분기 실적을 새로 더한다고 해도 유의미한 실적 개선이 어렵다는 평가가 많다. 서울보증의 상반기 순이익만해도 전년 동기 대비 42.2%나 급감했다. 지금 상태에서 재도전을 강행할 경우 수요예측 참패를 되풀이할 가능성이 높다. 수요예측 당시 상당 수 기관투자자들은 서울보증의 기업가치가 고평가됐다고 판단해 희망 공모가 범위(3만 9500~5만 1800원) 하단보다 더 낮은 금액을 써냈던 것으로 알려졌다. 서울보증 IPO에 정통한 한 관계자는 “공자위 내에서는 ‘헐값에 팔아선 안 된다’는 의지가 강하다”며 “수요예측 당시 공자위원 절반 이상이 공모가를 희망 범위 하단에 확정할 수 있게 되더라도 상장을 하지 않는 게 낫다는 분위기였다”고 전했다.

문제는 실적이나 증시 상황이 개선되기를 계속 기다릴 수 없다는 점이다. 예보는 예금보험기금채권상환기금으로 10조 원이 넘는 돈을 서울보증에 투입했는데 아직 회수하지 못한 금액이 6월 말 현재 5조 6364억 원이다. 예금자보호법에 따르면 해당 기금은 2027년 12월 31일까지 청산해야 한다. 서울보증의 상장 시점이 늦어질수록 상장 후 지분 매각 빈도가 잦아질 수밖에 없고 이는 투자자 입장에서 큰 부담이다.

일각에서는 법 개정을 통해 기금 청산 기한을 연장해야 한다는 지적도 나온다. 그러나 이 경우 회수 기간이 장기화하게 된다. 서울보증의 최대주주(지분 93.85%)인 예보는 서울보증으로부터 매년 약 2000억 원을 배당금으로 받는데 지분 매각 없이는 회수 완료까지 30년 가까이 걸린다. 감사원은 지난해 6월 “예보가 서울보증 배당으로만 공적자금을 회수하고 있다”며 “공적자금의 조속하고 충분한 회수가 지연되고 있어 국민부담이 지속될 우려가 있는 실정”이라고 지적했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

south@sedaily.com

south@sedaily.com