밴드 부활의 멤버 김태원이 방송인 이경규와 과거 함께 출연한 예능 프로그램에서 위암을 발견한 사연을 언급했다.

김씨는 최근 자신의 유튜브 채널에 ‘경규 형, 제 연기 자연스럽죠?’라는 제목으로 영상을 게재했다. 이 자리에서 이씨는 “암 특집을 했는데 얘가 프로그램을 살렸다. (위암에) 걸렸다. 생명을 살렸어. 명치 쪽에 (종양이) 있었는데 그걸 싹 드러냈다. 수술할 때도 내가 옆에서 보고 있었다”고 밝혔다.

앞서 김씨는 지난 2011년 KBS의 한 프로그램 촬영 당시 위암 초기 진단에 이어 수술을 받았다. 그는 방송을 촬영할 때도 소주를 물에 희석시켜 마신 것으로 유명한데 수술 이후 알코올 금단 증상이 있었다고 고백한 바 있다.

이처럼 술을 좋아하던 김씨는 2016년 패혈증 진단 뒤 3년 만에 병이 재발하기도 했다. 이와 관련해 김씨는 “간 쪽에서 쇼크가 왔다. 그게 패혈증이다. 균이 간에서 뇌까지 퍼진 것이다. 원인이 술이었다. 술을 마시면 하루에 소주만 8병에서 9병을 마셨다. 혼자 마실 때는 하루 4~5병을 마신적도 있다”고 떠올렸다.

이어 “후각을 포기했다. 미각이 40%, 청각이 50%, 시각이 50%, 기억도 30% 날아갔다. 지금 술은 2년 이상 끊고 있다”고 털어놨다.

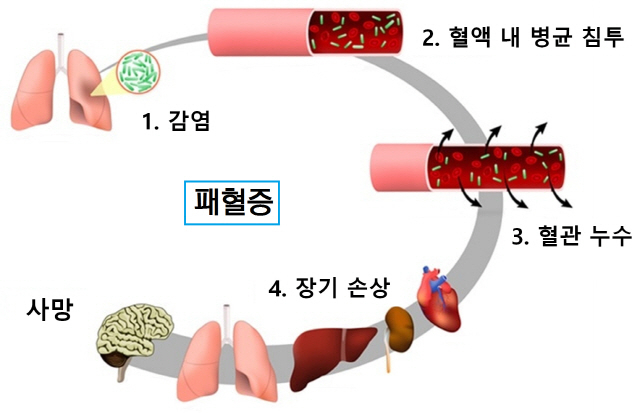

김씨가 감염됐던 패혈증은 혈액 내 세균 등 감염으로 전신 염증반응이 일어나고 이로 인해 주요 장기의 기능부전이 빠르게 진행하는 질환이다. 폐렴, 요로감염, 복막염, 뇌수막염, 심내막염, 등 신체 모든 부위에서 생긴 감염이 중증으로 악화되면 패혈증이 생길 수 있다. 초기 증상으로는 호흡곤란, 의식 혼란 혹은 의식저하, 혈압저하에 의한 피부색 변화나 저혈압 등이 나타난다. 신속하게 치료를 받지 못하면 신체적 정신적 후유증이 크고 심지어 쇼크로 생명까지 잃는다.

초기 증상으로는 호흡이 가빠지고 지남력(시간, 장소, 사람에 대한 인지력)의 상실이나 정신 착란 등의 신경학적 장애가 나타날 수 있다. 혈압이 떨어지고 신체 말단에 공급되는 혈액량이 줄면서 피부가 시퍼렇게 보이기도 한다. 균혈증(세균이 혈액 내에 돌아다니는 증상)이 있으면 세균이 혈류를 따라 돌아다니다가 신체의 특정 부위에 자리를 잡아 그 부위에 병적인 변화를 일으킬 수 있다. 구역, 구토, 설사, 장 마비 같은 소화기계 증상도 나타날 수 있다.

이런 패혈증에 대한 면역반응은 복잡하고 환자마다 달라서 빠른 진단·조치가 중요하다. 빠르게 여러 장기에 영향을 미치므로 치료가 늦어지면 사망에 이를 가능성이 커진다.

질병청이 2019년 9월부터 지난해 12월까지 전국 15개 의료기관에서 수집한 1만3879건의 자료를 분석한 패혈증 심층조사 결과에 따르면 지역사회에서 감염돼 응급실에서 패혈증이 확인된 환자는 응급실 방문환자 10만 명당 613명꼴이었다. '지역사회 발생 패혈증' 외에 병원 입원 중에 확인된 '병원 발생 패혈증'은 입원환자 10만 명당 104명꼴이다. 지역사회 발생 패혈증은 폐렴(45%)으로 인한 경우가 가장 많았고, 병원에서 발생한 사례 중엔 복강 감염(40%)이 가장 흔했다. 사망률은 지역사회 발생 패혈증 29.4%, 병원 발생 패혈증 38.2%로, 주요 선진국에 비해 높은 편이라고 질병청은 설명했다.

지역사회에서 감염된 사례를 보면 호흡기계 폐렴에 걸려 패혈증으로 진행된 환자가 전체 패혈증 환자의 45.0%를 차지했고 복강 감염(27.9%)이 두 번째로 높았다. 병원에서 발생한 패혈증 환자는 복강 감염이 40.0%로 가장 흔하고 폐렴(29.7%)은 두 번째로 나타났다.

지역 사회 환자와 비교해 병원 발생 패혈증 환자의 사망률이 높은 것은 병원 입원 환자들은 이미 다른 질환으로 신체 상태가 악화된 상태가 많기 때문이라고 전문가들은 보고 있다.

병원에서는 패혈증 환자의 생존율을 높이고자 젖산 농도 측정, 혈액 배양 검사 시행, 항생제 투여, 수액 투여, 승압제 투여 같은 이른바 ‘묶음치료’를 행한다. 그러나 병원에서 이 묶음치료를 1시간, 3시간, 6시간 이내 실시한 수행률은 각각 10.1%, 53.6%, 78.9%로 나타났다. 병원에서 패혈증으로 진단받고 1시간 이내에 묶음치료를 받은 환자가 10%에 그친다는 의미다.

매년 전 세계적으로 5000만명의 패혈증 환자가 발생하며 이 중 20~50%가 사망하고 있다. 통계청의 ‘2021년 사망 원인 통계’에 따르면 국내에서 패혈증에 따른 사망자는 10만 명당 12.5명으로 질환 가운데 9위를 차지했다. 질병청은 국내 패혈증 환자 사망률이 미국, 유럽 등 선진국과 비교하면 높다고 설명했다.

패혈증은 ‘골든 타임’이 있어 빠른 인지와 초기소생술이 중요하지만 국내에서는 여전히 질환에 대한 심각성 인지도가 낮다. 패혈증은 호흡곤란이나 의식 혼란, 혈압이 갑자기 떨어져 안색이 새파랗게 질리는 것(청색증)이 초기 증상인데, 이런 증상을 감기로 오해해서 패혈증 진단과 검사가 빠른 시간에 이뤄지지 않는 경우도 많은 것으로 알려졌다. 다른 질환에 비해 인지도(2014년 '한국인의 질병 인지도' 연구·패혈증 35%, 뇌졸중 93%, 급성심근경색 80%)는 낮은 편이다.

이에 따라 세계 패혈증 연대(GSA)는 2012년부터 ‘세계 패혈증의 날’을 지정해 매년 9월13일 위험성과 치료의 중요성을 알리고 있다. 질병청 또한 지난해 9월 대한중환자의학회 주관으로 ‘2023년 세계 패혈증의 날 심포지엄’을 개최해 사망 예방에 힘쓰고 있다.

지영미 질병청장은 “앞으로도 다각적인 홍보와 교육을 통해 패혈증에 대한 인식을 높이고 패혈증 조기진단과 적절한 치료를 위한 지속적인 민관협력과 노력이 필요하다”며 “특히 우리나라 실정에 맞는 패혈증 진료지침서가 개발돼 전국적인 진료 표준화를 통한 패혈증 예방과 사망률을 낮추는 데 기여할 것을 기대한다”고 강조했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >