여기, 작품이 된 작가가 있다. 이탈리아 출신의 길버트 프로쉬(81)와 영국 태생의 조지 패스모어(82)다. 두 사람은 각자 미술대학에서 공부한 후, 1967년 런던의 세인트 마틴 미술학교에서 ‘운명적으로’ 만났다. 동성애 커플임을 공표한 이들은 둘이지만 하나의 작가로 살기로 했다. 1969년에 졸업을 하고 본격적인 작가 듀오로 활동한다. 야심은 컸으나 여건은 빈약했다. 돈도, 후원자도 없었다. 가진 것이라곤 몸뚱이 뿐.

스스로 작품이 된 ‘길버트와 조지’

두 사람은 스스로 ‘살아있는 조각’이 되기로 결심한다. 1970년작 ‘노래하는 조각’에서 길버트와 조지는 정장 차림으로 얼굴에 황동색 물감을 바른 채 탁자 위에 올라 서서는 노래에 맞춰 과장되게 춤을 추고, 테이프가 끝나면 다시 돌려 퍼포먼스 하기를 6시간 이상 반복했다. 작가 듀오 ‘길버트와 조지(Gilbert & George)’의 탄생이다. 살아 움직이는 조각이 된 이들은 사회적 관습과 예술적 규범을 모두 뒤흔든 ‘개념미술가’로 주목받기 시작했다.

“예술은 삶이다. 우리는 모두를 위한 예술을 창조한다.”

1971년의 이 선언은 예술이 삶과 분리돼 고상한 척 고고하게 구는 게 못마땅한 데서 출발했다. 미술사학자들은 이 같은 경향을 모더니즘에 대한 저항이며, 아방가르드적 시도라고 부른다. 현대 미술계의 가장 중요한 작가 중 하나가 된 길버트와 조지는 1986년 영국의 권위 있는 미술상인 터너상(Turner Prize)을 수상했고, 2005년에는 베니스비엔날레 영국관 대표작가로 뽑혔으며, 2007년에는 런던 테이트모던에서 대규모 회고전을 열었다.

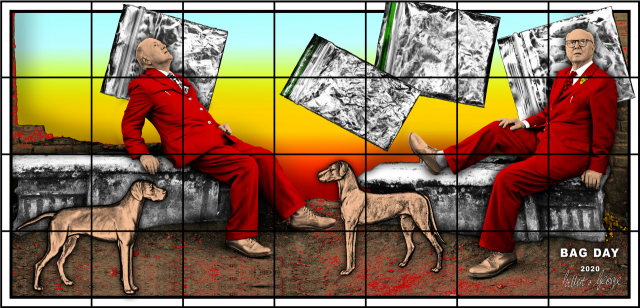

반세기를 훌쩍 넘기고도 여전히 사이좋게, 발랄하게 함께 작업하는 길버트와 조지의 개인전이 서울 한남동 타데우스 로팍 갤러리에서 한창이다. 가로 길이가 5m가 훌쩍 넘는 대형 작품 속에 산타클로스의 옷처럼 새빨간 양복을 똑같이 맞춰 입은 두 할아버지가 앉아있다. 그렇다, 하늘을 올려다보며 비스듬히 앉은 왼쪽 인물이 길버트이고, 정면을 보고 앉은 좀 더 키 큰 오른쪽 사람이 조지다. 세련된 구릿빛 신발과 똑같은 색깔의 늘씬한 개 두 마리가 등장한다. 작품명은 ‘백 데이(Bag Day)’. 작가에게 숨은 뜻을 물으니 노을빛 배경 위로 드문드문 놓인 지퍼백을 가리킨다. 자잘한 구김이 가득한 소형 지퍼백은 마약 사용의 흔적을 은유한다.

“우리는 다양한 주제를 다룹니다. 우리 내면에 있는 일련의 주제들은 아주 보편적인 사고의 일부입니다. 죽음, 희망, 삶, 두려움, 섹스, 돈, 인종, 종교, 더러움, 나체, 인간, 세계 등 세상 모든 사람의 생각과 감정인 것입니다.”

‘모두를 위한 예술’을 향한 그들의 신념은 현대인이 공유하는 ‘경험’을 작품에 담는다. 그리하여 국경을 초월한 유대감 혹은 세대를 뛰어넘은 보편성을 추구하려는 것이다. 현란한 색감이 화려해 보이고, 왜곡된 화면이 우스꽝스럽기도 한 길버트와 조지의 작품은 그저 예쁘고 재밌기만 한 것이 아니었다.

길버트와 조지는 왜 격자로 화면을 나눌까?

길버트와 조지의 작품은 직사각형의 패널을 이용해 격자로 분할한 화면이 특징이다. 2005년 베니스비엔날레 영국관 대표작가로 참여할 때도 그랬고, 리움미술관이 소장한 2006년작 ‘열둘’ 또한 16개의 패널로 이뤄져 있다.

그 옛날 ‘살아있는 조각’을 시작할 때와 마찬가지로 스스로 작품이길 자처하는 길버트와 조지는 정장을 입고 나란히 화면에 등장한다. 이번 전시작 ‘뉴 노멀 시리즈’ 6점의 배경은 그들이 오랫동안 살며 작업했던 동네인 런던 동부 스피타필즈(Spitalfields)다. ‘뉴 노멀’은 팬데믹 시기에 등장한 단어지만, 작품은 코로나와 무관하다. 길버트와 조지가 지칭하는 ‘뉴 노멀’은 일상적이지 않으나 그렇다고 이상하다(wierd)고 할 수도 없는 예술가 특유의 상태다. 파란 양복을 입고 빨간 담벼락에 기대 선 모습, 기울어진 공원 벤치에 넘어질 듯 삐딱하게 앉은 장면 등은 마치 이상한 나라의 앨리스처럼 기이하다. 물론 그들의 독특함으로 동성애 성향을 포함시킬 수도 있다.

작가들은 촬영된 사진에서 인물과 사물의 크기를 왜곡하고 원근감을 깨뜨리는 보정작업을 진행한다. 채도 높은 선명한 색도 덧입힌다. 이를 벽 만한 크기로 확대하되, 타일처럼 직사각형으로 화면을 나눠 전시한다. 작가들에게 왜 패널로 작품을 나누느냐고 물으면 “작품이 너무 크니까 운반하기 좋으라고 나눠놓았다”며 농담처럼 대답하곤 한다. 숨은 뜻이 있다. 이같은 격자무늬는 창문이나 벽면 타일 등 ‘가장 일상적인’ 풍경에서 찾아낼 수 있는 요소다. 그러나 원색의 화려함으로 빛나는 거대한 작품은 마치 교회의 스테인드 글라스같은 아우라를 형성한다. 초현실적 색감 속에 범상치 않은 분위기를 만들며 집중하고 귀기울이게 하는 힘을 갖는다. 작품이 되기로 결심한 작가들이 일상을 예술로 승화시키고 “모두를 위한 예술” 주장하는 속 뜻이 이 격자무늬에 있는 것 아닐까. 전시는 5월18일까지 열린다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

ccsi@sedaily.com

ccsi@sedaily.com