국내 가상자산 거래소에 비상이 걸렸다. 가상자산이용자보호법 시행에 앞서 다음 달까지 이상거래 감시 시스템을 마련하기 위해 금융당국과 통합 시스템 구축을 추진했지만 무산됐기 때문이다. 각 거래소가 단독으로 시스템을 구축하기에는 큰 비용이 든다. 규모가 작은 가상자산 거래소들이 위기에 봉착했다는 목소리가 나오는 이유다.

29일 업계에 따르면 국내 가상자산 거래소의 이상거래 감시 통합 시스템 구축이 불발됐다. 한 업계 관계자는 “거래소마다 시스템이 다르고 영세 거래소는 자체 개발조차 어려워 금융당국과 논의해 공동으로 시스템을 만들자는 얘기가 나왔다”며 “코스콤이 통합 구축 사업자로 언급됐지만 최근 무산됐다”고 전했다.

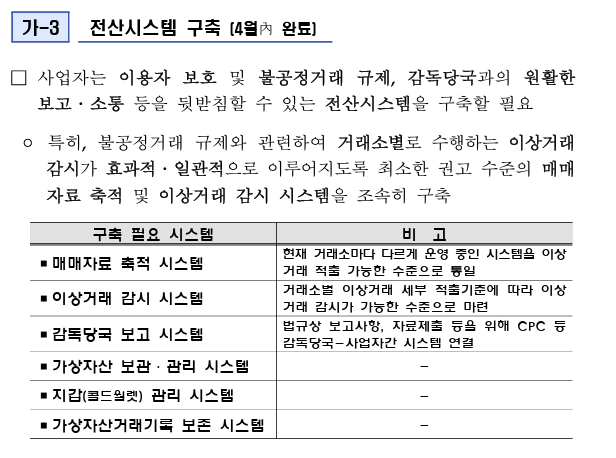

금융감독원이 지난달 발표한 ‘가상자산사업자(VASP) 지원을 위한 규제 이행 로드맵’에 따르면 가상자산 거래소는 다음 달까지 매매자료 축적, 이상거래 감시 시스템을 마련해야 한다. 매매자료 축적 시스템에서 이상거래를 발견하면 금융당국·수사기관에 의무적으로 신고해야 하기 때문이다. 금감원 관계자는 “이상거래를 적출하도록 표준 양식을 만드는 게 중요하다”며 "그러려면 거래소가 공통으로 매매자료를 축적하는 시스템을 구축하는 게 우선”이라고 설명했다. 공동으로 시스템을 개발하면 이상거래를 효율적으로 관리할 수 있다고 판단한 것이다.

관련기사

결국 관련 시스템 개발 경험이 있는 코스콤이 주도하는 방향으로 가닥이 잡혔다. 시간이 촉박한 만큼 거래소의 규제 이행을 신속히 이끌겠다는 취지였다. 그러나 코스콤 관계자는 “거래소와 의견을 나눴으나 아직 구체적으로 상황이 진척된 건 없다”고 대답했다. 금감원 관계자는 “코스콤이 맡은 일은 거래소 각각의 매매자료 축적 시스템에서 소프트웨어를 공동 발주해 솔루션을 만드는 것”이라며 “그러나 거래소마다 사용하는 엔진이 달라 (공동 시스템 구축에) 어려움을 겪었다”고 설명했다. 업계 관계자는 “시스템을 만들기 위해선 각 거래소 정보기술(IT) 직원들이 내부 업무를 잘 파악해야 한다”며 “영세한 거래소는 관련 데이터를 보유한 곳이 적고 외주 맡기는 경우가 대다수라 조율이 어렵다고 판단했을 수 있다”고 덧붙였다.

시스템 구축에 대한 논의는 결국 원점으로 돌아왔다. 금융당국과 업계는 여러 방안을 검토했으나 쉽사리 결단을 내리지 못하는 모습이다. 한 거래소 관계자는 “지금은 각자 시스템을 마련하려는 곳도 있고 비용을 낮추기 위해 몇몇이 뭉쳐 외부 업체를 알아보는 기업들도 있다”고 말했다. 금감원 관계자는 “코스콤 주도의 공동 이상거래 적출 시스템 관리는 당국이 생각한 방안 중 하나일 뿐”이라며 “금감원의 역할은 거래소가 이상거래 감시의무를 이행하도록 지원하는 것이고 모든 결정은 각 거래소가 한다”고 밝혔다.

그러나 규제 이행 데드라인을 한 달 앞둔 상황에서 가뜩이나 영업난에 허덕이는 코인마켓 거래소들이 기한을 맞추지 못할 가능성도 보인다. 이상거래 감시 시스템을 개별적으로 마련하려면 막대한 비용이 필요해서다. 업계 관계자는 “트랜잭션, 입출금에 더해 초 단위로 기록되는 오더북도 파악해야 한다. 개별로 시스템을 구축하면 10억 원 이상 든다고 봐야 한다”고 분석했다. 거래소 관계자는 “비용 부담이 상당하고 거래소마다 시스템이 다르면 향후 이상거래를 관리할 때 어려움을 겪을 수 있다”고 강조했다. 코스콤 관계자는 “거래소들은 규제를 이행하기 위해 매우 다급한 상황”이라며 “역량·자원을 투입하기 어려운 영세 거래소가 대다수인 만큼 기한을 지키기 쉽지 않을 것 같다”고 덧붙였다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >