국민연금 개혁 논의에 참여한 시민 대표단 열 명 중 여섯 명이 뚜렷한 재정 안정책 없이 소득 보장률을 높이자는 ‘소득보장론’을 선호한 것으로 나타났다. 다만 기금 고갈 시점은 2090년 이후로 지금보다 35년가량 늦추는 것을 원해 앞뒤가 맞지 않는다는 분석이 나온다. 전문가들은 MZ 같은 미래 세대의 부담을 크게 고려하지 않은 것으로 국회 논의 과정에서 지속 가능한 방향으로 개혁안을 다듬어야 한다고 지적했다.

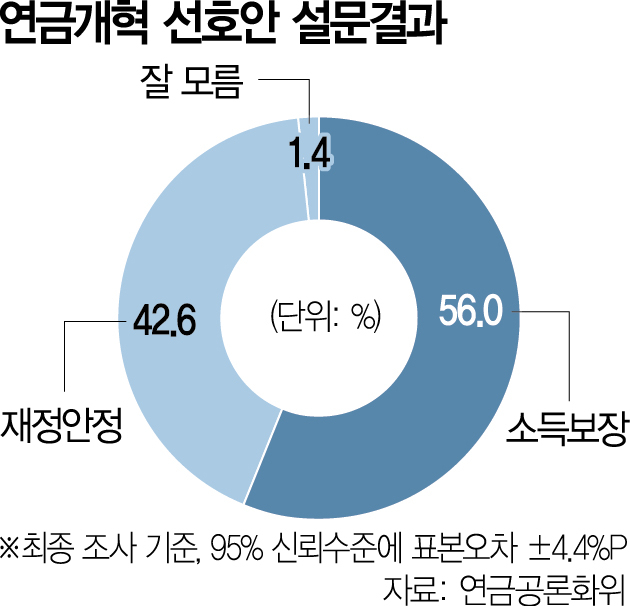

국회 연금개혁특별위원회 산하 연금공론화위는 숙의 토론회 종료 뒤인 21일 진행된 최종 설문 결과 시민 대표단(492명)의 56%가 소득보장론(1안)을 선택했다고 22일 밝혔다. 1안은 현행 9%인 연금 보험료율을 13%로 올리면서 40%인 소득대체율도 50%까지 올리자는 것이다. ‘더 내고 더 받자’는 안이다.

기금 재정 안정에 방점을 찍은 2안(보험료율 12%, 소득대체율 40% 유지)을 고른 이들은 42.6%였다. 대표단의 80.4%는 의무 가입 상한 연령 만 64세 및 연금 수급 개시 연령 만 65세로 상향하는 안에 찬성했다. 출산 크레디트를 첫째 자녀까지 확대하고 자녀당 크레디트 기간을 2년으로 늘리자는 안에 대해서도 82.6%가 동의했다.

문제는 연금 재정이다. 공론화위에 따르면 1안을 채택할 경우 2093년 기준 누적 적자가 702조 4000억 원 증가한다. 반면 2안은 적자가 1970조 원 줄어든다. 석재은 한림대 사회복지학과 교수는 “이대로 개혁이 진행되면 지금보다 기금의 적자 구조가 더 심해지는 개악이 된다”고 우려했다. 연금특위는 조만간 공론화위의 최종 결과를 보고 받고 여야 간 합의안 도출에 나선다. 21대 국회 임기 만료(5월 29일) 전에 합의안이 나오지 않으면 22대에서 원점에서 재논의를 해야만 한다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

joojh@sedaily.com

joojh@sedaily.com