국내 반도체 업계가 21일 삼성전자의 ‘깜짝’ 인사 소식으로 하루 종일 술렁였다. 이번 인사는 삼성 내부에서도 최고위 수뇌부 몇 명을 제외하면 미리 아는 사람이 거의 없었을 정도로 속전속결로 단행된 것으로 전해졌다.

재계의 한 고위 관계자는 “기업에서 1~2개월 조기 인사는 얼마든지 벌어질 수 있는 일이지만 한 해 경영 목표를 두고 총력전에 나서야 할 타이밍에 사업부 수장을 교체하는 것은 흔치 않은 일”이라며 “삼성에서 부회장급 올드보이(OB)가 사업부로 귀환한 것도 처음”이라고 설명했다. 삼성이 그동안의 인사 관례를 스스로 깰 정도로 위기의식이 컸다는 얘기다.

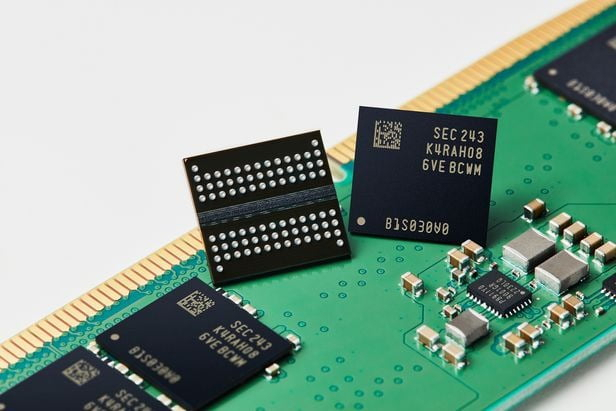

삼성의 최대 약점은 인공지능(AI) 시대의 핵심 제품으로 통하는 고대역폭메모리(HBM)다. HBM은 D램을 시루떡처럼 쌓아 만드는 메모리로 데이터처리 속도가 기존 제품보다 월등히 빠르다는 장점을 갖고 있다. 문제는 삼성이 HBM 대응에 실기하면서 경쟁 업체에 주도권을 내줬다는 점이다. 삼성은 이건희 선대 회장 시절 메모리 1위에 올라선 뒤 최첨단 기술력과 물량 공세(치킨게임)라는 두 가지 카드를 앞세워 메모리 왕좌를 흔들림 없이 지켜왔다. 그러나 HBM의 등장 이후 경쟁자인 SK하이닉스가 미국 엔비디아와 사실상 독점 계약을 맺으면서 1위를 수성하기는커녕 오히려 격차가 벌어졌다. 삼성은 엔비디아와 5세대 HBM 공급을 위한 협상을 진행 중이지만 현재까지도 퀄(품질 인증) 검사를 통과하지 못하고 있는 것으로 알려졌다.

D램 시장에서도 아성이 흔들리고 있다. 시장조사 기관인 트렌드포스에 따르면 지난해 3분기 기준 삼성의 D램 시장 점유율은 38.9%로 SK하이닉스(34.3%)와 미국 마이크론테크놀로지(22.8%)에 턱밑까지 추격을 허용했다. 삼성은 4분기 들어 점유율을 45.5%까지 끌어올리기는 했지만 점점 기술 격차가 줄어들고 있어 예전과 같은 단독 질주는 힘들어졌다는 게 업계의 평가다. 시장 2위를 간신히 유지하고 있는 파운드리(반도체 위탁 생산)도 올 하반기부터 미국 인텔과 중국 업체의 본격적인 추격에 맞서야 하는 형편이다.

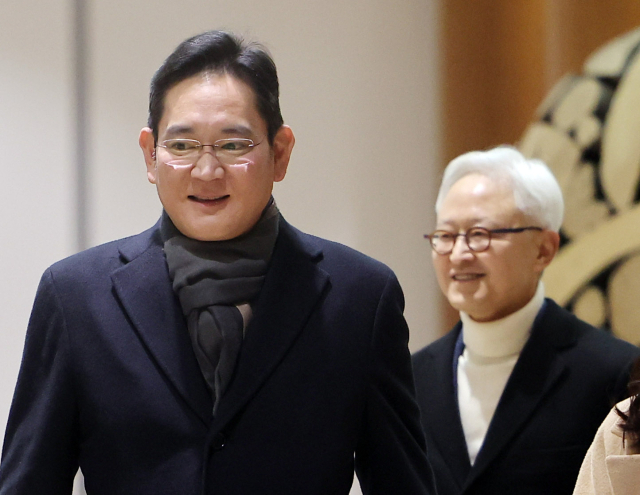

이 같은 위기 상황에 등판한 구원투수가 바로 전영현 삼성전자 미래사업기획단장(부회장)이다. 그는 한양대 전자공학과를 나와 한국과학기술원(KAIST)에서 전기전자공학 석박사 학위까지 받은 정통 엔지니어다. 2000년 삼성에 합류한 뒤 설계팀장·D램개발실장·메모리사업부장(사장) 등 요직을 두루 거쳤다. 메모리사업부장으로 재직하던 당시 20㎚(나노미터·10억분의 1m) 이하 공정 개발을 주도하면서 2012년 4조 원대로 떨어진 반도체 부문 영업이익을 사장 마지막 해인 2016년 13조 6000억 원으로 회복시켜놓기도 했다.

반도체 전문가인 그가 2017년 배터리 사업을 하는 삼성SDI로 옮긴 배경에도 그룹 수뇌부의 강력한 신뢰가 있었다는 게 삼성 내부의 평가다. 2017년 3월 조남성 전 삼성SDI 대표가 실적 부진 등의 이유로 갑작스럽게 사임하자 전 부회장에게 배터리 사업 정상화라는 특명이 주어지면서 ‘주전공’을 바꿨다는 것이다.

실제 당시 삼성그룹은 이재용 삼성전자 회장 구속 등의 여파로 임원 인사를 5월까지 미루고 있었으나 전 부회장만 정식 인사 전 별도로 ‘원포인트’ 인사를 단행했었다. 그만큼 실력을 인정받았다는 의미다. 삼성이 계열사 인사에서 유지해오던 일명 ‘60세 룰(60세가 넘은 임원은 2선으로 후퇴)’을 최초로 깬 것도 전 부회장의 2020년 두 번째 임기 때였다.

삼성의 한 관계자는 “사장 시절 사무실 칸막이를 없애거나 임직원들과 어울려 등산을 다닐 정도로 화끈한 소통왕이지만 기술에서는 단 한 치의 양보도 하지 않을 정도로 집요한 성격도 갖췄다”며 “회사 내부의 업무 기강을 다잡는 역할도 할 것으로 보인다”고 전했다. 전 부회장은 인사 첫날부터 내부 회의를 소집하는 등 곧바로 업무 모드에 들어간 것으로 알려졌다. 그는 이날 서울경제신문과의 통화에서 “오늘 인사 발령이 나 여러 회의를 계속 진행하고 있다”고 말했다.

DS 부문장에서 미래사업기획단으로 물러난 경계현 사장과 전 부회장의 업무 스타일이 시너지를 낼 것이라는 분석도 나온다. 경 사장의 경험과 네트워크를 바탕으로 삼성의 미래 사업 발굴이 더 속도를 낼 수 있다는 것이다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

squiz@sedaily.com

squiz@sedaily.com