30년 뒤에는 경기와 세종을 제외한 모든 시도에서 인구가 감소할 거라는 분석이 나왔습니다. 저출생과 고령화 영향으로 65세 이상 고령인구가 모든 시도에서 늘어나는 가운데 전남과 경북은 고령인구 비중이 50%에 육박할 것이라는 전망까지 추가됐습니다.

30년 이후 상황은 이미 징조가 나타나기 시작했습니다. 지난 1분기 출산 관련 지표는 모두 ‘역대 최악’을 가리키고 있습니다. 출생아수(1만 9669명)와 합계출산율(0.76명) 모두 사상 최저치를 기록했고, 전국 17개 시·도를 가운데 합계출산율이 반등한 곳은 한 군데도 없었습니다. 통상 출생 수가 연초 가장 많았다가 연말로 갈수록 줄어드는 추세를 고려하면 올해 출산율은 0.7명대도 위험하다는 전망이 지배적입니다.

통계청이 매월 발표하는 인구동향에서 월 출생아 수 2만 명 붕괴 소식은 이제 놀랍지도 않습니다. 당장 통계청이 ‘장래인구추계 시도편: 2022~2052년’을 발표한 지 하루 만인 지난 29일 통계청은 3월 인구동향을 통해 3월 출생아 수가 또 2만 명을 밑돌았다고 발표했습니다. 21년 뒤 모든 시도의 인구가 자연감소하는 상황도 충격은 커녕 점차 무뎌지는 게 아닌가 싶습니다. 인구 소멸이 시작됐는데 저출생·고령화에 정치권 뿐만 아니라 국민 스스로 모두 무감각해지는 상황인 겁니다.

출생아 수, 1분기·3월 기준 역대 최저 기록 또 깨져

우선 통계청이 29일에 발표한 3월 인구동향을 구체적으로 뜯어보자면 1분기 출생아 수는 6만 474명으로 1년 전 같은 기간보다 3994명(6.2%) 감소했습니다. 1분기 기준 역대 가장 적은 수준으로 여성 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 자녀의 수인 합계출산율은 0.76명으로 집계됐습니다. 이 역시 1분기 기준 역대 최저치로 1년 전(0.82명)보다 0.06명 줄며 처음으로 0.8명선이 붕괴됐습니다.3월 출생아 수도 1만 9669명으로 1년 전보다 1549명(7.3%) 감소해 1981년 관련 통계 작성을 시작한 이래 처음으로 3월 기준 출생아 수가 2만 명을 하회하게 됐습니다.

합계출산율은 모든 시도에서 감소한 것으로 나타났습니다. 지역별로 보면 1분기 합계출산율은 17개 모든 시·도에서 감소했고, 특히 서울은 지난해 같은 기간보다 0.04명 줄어든 0.59명으로 전국 최하위를 기록했습니다. 세종은 1.10명으로 전국에서 가장 많은 아기가 태어난 곳이었지만 1년 전과 비교해 감소 폭(0.10명)은 가장 컸습니다. 합계출산율은 모든 시도에서 감소한 것으로 나타났습니다.

출생아 수에 ‘연초 효과’가 있다는 걸 고려하면 올해 남은 기간은 내내 1만명 대에 머무를 가능성이 큽니다. 합계출산율 역시 더 내려갈 거라는 관측입니다. 지난해 연간 합계출산율은 0.72명으로, 분기별로는 △1분기 0.82명 △2·3분기 각 0.71명 △4분기 0.65명이었습니다. 앞서 통계청은 지난해 12월 발표한 ‘장래인구추계:2022~2072년’을 통해 올해 합계출산율을 중위 시나리오에서 0.68명까지 떨어질 것으로 내다본 바 있습니다.

이런 가운데 1분기 사망자 수는 9만 3626명으로 1년 전보다 4650명(5.2%) 늘었습니다. 이에 따라 인구는 3만 3152명 자연 감소했습니다. 출생아 수보다 사망자 수가 더 많은 인구 자연 감소는 2019년 4분기부터 18개 분기 연속 이어지고 있고, 지난해 3분기부터는 3개 분기 연속으로 인구 자연 감소 규모가 3만 명을 넘었습니다. 3월까지 인구 자연감소는 2019년 11월 이후 53개월째입니다.

30년 뒤 경기·세종 제외한 모든 지역 인구 감소

3월 인구동향보다 하루 앞서 통계청이 발표한 ‘장래인구추계 시도편: 2022~2052년’은 더 우울한 전망 일색입니다. 2022년 대비 2052년 세종과 경기의 총인구는 각각 16만 명, 12만 명이 늘어날 것으로 예측됐습니다. 반면 서울(-149만 명), 부산(-85만 명), 경남(-69만 명) 등 15개 시도는 총인구가 줄어들 것으로 전망됐습니다. 감소율로 보면 부산과 울산은 각각 25.8%와 25.7%가 줄어 2022년 대비 인구 4명 중 1명이 감소할 것으로 예상됐습니다.

17년 뒤부터는 세종을 제외한 모든 지역에서 인구가 감소하는 것으로 추계됐습니다. 통계청은 2022년부터 서울, 부산 등 11개 시도에서, 2039년부터 세종을 제외한 16개 시도에서 총인구가 마이너스 성장할 것으로 봤습니다. 시도별 인구이동을 제외한다면 2045년부터 세종을 포함한 모든 시도에서 출생아 수보다 사망자 수가 많은 인구의 자연 감소가 나타나는 것입니다.

한경협 기업 대상 설문조사…“저출생 탓에 제2의 IMF”

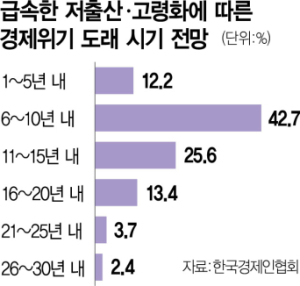

이처럼 유례를 찾기 힘든 저출산·고령화로 인해 한국이 국제통화기금(IMF)에 구제를 신청해야 하는 IMF경제위기를 다시 맞을 수 있다는 전망까지 나오고 있습니다. 한국경제인협회가 최근 국내 매출 1000대 기업을 대상으로 실시한 설문 조사 결과에 따르면 응답 기업의 68.3%는 급속한 저출산·고령화에 따라 경제위기가 올 수 있다고 내다봤습니다. 경제위기 가능성에 대해 ‘잘 모르겠다’고 답한 비율은 24.2%였고 ‘아니다’라는 응답은 7.5%에 불과했습니다. 특히 응답 기업들은 이대로 저출산·고령화 속도가 유지될 경우 평균 11년 이내에 인력 부족이나 내수 기반 붕괴 등과 같은 경제위기가 올 것으로 전망했습니다.

이 정도 위기라면 저출생 문제의 심각성이 체감되실까요. 정부는 그간 천문학적인 예산 투입에도 꿈쩍 않고 있는 저출생 흐름을 바꿔야 한다며 총력 대응을 예고한 상태입니다. 윤석열 대통령은 지난 9일 ‘윤석열 정부 2년 국민보고’에서 정부 내 저출생대응기획부(가칭)을 신설하고 장관이 부총리를 겸해 인구정책을 총괄하겠다고 사실상 위기 상황을 시인했습니다. 자문기구에 그쳤던 저출산고령사회위원회로는 위기 극복에 한계가 뚜렷하자 부처로 격상시켜 저출생 대책에 추진력을 붙이겠다는 구상입니다.

정부의 총력 대응이 성공할지는 사실 장담할 수 없습니다. 한 정부 고위관계자는 20년 전 장관을 역임한 공무원 선배에게 “이미 예상됐던 정해진 미래를 두고 20년 동안 뭘 했냐”는 이야기를 들었다고 전하기도 했습니다.

예산을 투입하고 정부 차원의 캠페인을 벌여왔지만 지난 20년 동안 백약이 무효였던 이유는 무엇일까요. 청년 세대가 아이를 낳지 않는 이유가 경제적인 이유도 있겠지만 문화적인 환경 문제라는 지적이 적지 않습니다. 그 가운데 소수만 살아남는 무한 경쟁의 구조와 문화가 우선으로 꼽히는 것도 사실입니다. 가령 내신을 상대평가하는 교육제도는 한국이 세계에서 유일합니다. 세계 유일의 내신 상대 평가제도로 같은 반 친구가 경쟁자가 되는 ‘소집단 내 제로섬 경쟁’’은 사회에 진출해도 계속됩니다. 아이를 낳지 않는 이유가 무한경쟁의 수렁에 내 아이를 몰아넣지는 않겠다는 의지 탓은 아닐까요. 친구를 물리쳐야 좋은 대학에 입학 할 수 있는 후진적 내신 상대평가제도의 폐지. 사회 곳곳에 숨어 있는 효율성 떨어지는 무한 경쟁의 구조개혁을 하나씩 풀어나가는 게 앞이 보이지 않는 저출생 문제를 해소하는 해법은 아닐까 덧붙입니다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

joist1894@sedaily.com

joist1894@sedaily.com