저축은행이 올 1분기 부실채권 3000억 원어치를 대손상각한 것은 손실을 감수하고서라도 건전성을 높여 ‘생존’하기 위해서다. 금융 당국이 저축은행의 건전성 유지를 압박한 점도 한몫했다. 다만 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 문제로 ‘보릿고개’를 넘고 있는 업계가 대출마저 조이고 있어 가뜩이나 어려움을 겪고 있는 자영업자 등 서민들의 고충이 더 심화할 것으로 우려된다.

10일 금융권에 따르면 저축은행 업계는 돌려받지 못하는 것이 확실한 대출금 처리에 적극적으로 나서고 있다. 대출받은 차주가 상환할 가능성이 없는 채권을 비용으로 처리해 연체율을 낮추면 재무 건전성이 개선되는 효과가 있기 때문이다.

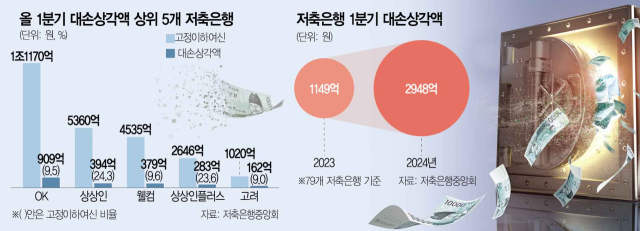

저축은행 업계는 중앙회가 주도하는 부동산 PF 정상화 펀드, 캠코 매각, 자체 매각을 통해 부실채권을 매각하고 있다. 업계 자산 규모 1위인 SBI저축은행은 올 1분기 62억 원 규모의 부실채권을 털어내며 고정이하여신 비율을 7.0%로 유지했다. 대손상각액 규모가 컸던 저축은행인 OK(909억 원), 웰컴(379억 원), 고려(162억 원), 대신(110억 원), JT(84억 원), 하나(36억 원) 등 모두 고정이하여신 비율은 8~9%대를 기록했다. 저축은행 업계 관계자는 “저축은행의 경우 신용대출의 비중이 높은 만큼 개인 대출을 중심으로 대출상각에 나서고 있고 차주 관리도 강화하고 있다”며 “당장은 손실로 인식되더라도 연체율 등 건전성 부문에서는 개선 효과가 있기 때문”이라고 설명했다.

저축은행 업계가 올 1분기 지난해 같은 기간에 비해 2.6배가량 부실채권 대손상각 처리를 확대한 것은 악화된 건전성을 개선하기 위해서다. 실제 서울경제신문이 전수조사한 79개 저축은행의 올 1분기 고정이하여신 비율은 10.3%로 집계됐다. 금융 당국은 연체 기간이 3개월 이상인 부실채권을 의미하는 고정이하여신의 비중을 8% 이하로 유지할 것을 권고하고 있다. 감독 기준을 훌쩍 뛰어넘은 것이다. 79개 저축은행 중 고정이하여신 비중이 8% 미만을 유지한 곳은 15개에 불과했다. 이마저도 취급한 대출이 거의 없는 대원저축은행을 제외하면 14개뿐이다. 1년 전 만해도 고정이하여신 비중이 8%를 넘긴 저축은행이 9곳에 불과했지만 1년 만에 상황이 급반전된 것이다. 실제 지난 1년간 저축은행 업계의 부실채권 규모는 5조 7903억 원에서 10조 4571억 원으로 2배가량 확대됐다.

금융 당국도 저축은행의 부실채권에 대한 관리·감독을 강화하고 있다. 금융감독원은 부실채권 비율이 높은 10여 개 저축은행을 대상으로 이달 3일부터 현장 점검을 실시했다. 금감원 관계자는 “저축은행업권의 연체율이 올라가자 현장 점검을 실시해 부실채권 경공매 활성화 방안 시행에 따른 이행이 잘 이뤄지고 있는지 등을 확인했다”며 “개별 저축은행에 부실채권을 정리하기 위해 힘쓰고 연체율 관리에 적극적으로 나서줄 것을 당부했다”고 말했다. 이에 따라 금융 당국이 국제결제은행(BIS) 자기자본비율이 권고치(11%)에 미달하는 저축은행을 대상으로 인력·조직 운영 개선, 경비 절감, 부실자산 처분 등에 대한 적기 시정 조치에 나설 가능성도 있다. 김정식 연세대 경제학과 교수는 “당국의 속도 조절하에 영세한 저축은행들에 대한 매각·합병 등 구조조정도 이뤄져야 한다”며 “배드뱅크를 활성화해 저축은행업권의 부실을 흡수할 수 있도록 해야 한다”고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

shshin@sedaily.com

shshin@sedaily.com