정부 부처의 고위 관료인 A 씨는 최근 주변 관료들 사이에서 부러움의 대상으로 꼽힌다. 한국에서 국제학교에 다니던 자녀가 얼마 전 미국 최상위권 사립대로부터 합격 통보를 받았기 때문이다.

정부 부처의 또 다른 관료 B 씨는 해외 대학 입시의 ‘전설’로 통한다. B 씨의 자녀가 몇 년 전 미국 ‘빅4 의대(하버드대·존스홉킨스대·클리블랜드클리닉·메이오클리닉)’ 중 한 곳에 진학하는 데 성공해서다. 요즘 관료들 사이에서는 자녀가 서울대 의대에 진학하면 ‘금메달’, 미국 아이비리그에 진학하면 ‘은메달’, 이 중 어떤 것도 이루지 못하면 ‘목메달’이라는 이야기가 떠돌고 있다.

우리나라 청년 두뇌들의 한국 탈출 이면에는 공공연한 비밀이 하나 숨어 있다. 바로 국가와 기업을 이끄는 에이스들의 자녀들이 한국을 떠날 가능성이 훨씬 더 높다는 점이다. 실제 대기업 임원이나 정부 고위 관료, 의사 등 전문직들 사이에서는 유학을 떠난 자녀들의 이야기를 흔하게 접할 수 있다.

이유는 단순하다. 일단 엘리트 인재일수록 해외 근무 경험이 더 많다. 국가 경제 컨트롤타워인 기획재정부의 경우 “일 잘한다”는 평가를 받는 관료가 서기관, 과장, 국장을 거치면서 최소 세 번은 해외에서 유학하거나 근무하는 사례를 쉽게 찾아볼 수 있다. 자녀들이 어렸을 때부터 영어에 능통해질 수밖에 없는 구조다. 정부 부처의 한 국장급 관계자는 “일단 영어를 마스터하니 국내 의대를 노려보고 어려울 것 같으면 해외 대학 문을 두드리게 되는 경우가 대부분”이라고 설명했다.

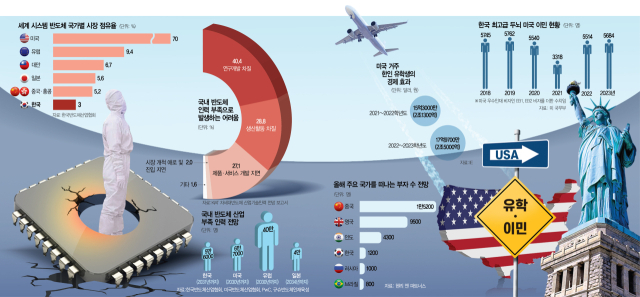

엘리트 집단의 소득이 대체로 높다는 점도 해외 유학을 부추기는 요인이다. 가령 미국 보딩스쿨(기숙사 학교)에 아이 한 명을 보낸다고 가정해 연간 비용을 따져보면 등록금 6만 달러, 기숙사비 및 식비 1만 달러 등 최소 7만 달러(약 9730만 원)가 필요하다. 상위 1% 고소득층이 아니면 감당하기 어려운 비용이다. 국제교육연구원(IIE)이 집계한 2022~2023학년도 기준 미국 내 한국인 유학생(대학·대학원·어학원)은 4만 3850명으로 이들이 미국에 미치는 경제효과만 17억 9700만 달러(약 2조 5000억 원)에 이르는 것으로 추산된다.

이 때문에 최근에는 미국 대신 호주나 캐나다로 경로를 트는 사례도 나타나고 있다. 아내와 아이를 미리 호주에 보내놓고 5년 뒤 최종 이민을 준비하고 있는 국내 한 자산운용사 대표 C 씨가 이런 사례다. 그는 “자식에게는 무한 경쟁이 아닌 나와 다른 삶을 물려주고 싶다”며 “내가 이룬 부(富)를 하나뿐인 자식에게 상속세 부담 없이 온전히 전해주고 싶은 욕심도 있다”고 말했다.

문제는 이렇게 유학을 떠난 최고급 두뇌들이 한국으로 유턴하는 사례가 점점 줄어들고 있다는 점이다. 실제 과거에는 경영학 등 문과 인재는 물론이고 이공계 인재들도 미국 취업 이후 보이지 않는 인종차별의 장벽에 좌절해 한국으로 돌아오는 사례가 적지 않았다.

하지만 최근에는 미국에서 일단 ‘STEM(과학·기술·엔지니어링·수학)’ 관련 전공으로 학위를 따기만 하면 수억 원의 연봉을 보장하는 빅테크 기업으로의 취업이 워낙 쉬워졌고 근무 환경도 유연해져 한국으로 돌아올 유인이 점차 낮아지고 있다. 2000년대 이후 조기 유학 붐이 일면서 초중고 학생들이 무더기로 해외 유학길에 올랐다가 대부분 적응이나 취직에 실패해 한국으로 돌아왔던 ‘조기 유학 1세대’ 시절과는 상황이 달라졌다는 뜻이다.

자녀를 미국 사립대에 보내고 있는 국내 4대 대기업 임원 D 씨는 “유력 대선 주자로 통하는 정치인들조차도 자녀를 해외에 유학 보낸 경우가 부지기수고 그들이 한국으로 다시 돌아올지 여부도 알 수 없는 노릇 아니냐”며 “사회 지도층부터 ‘노블레스 오블리주’를 보여주지 못하면서 반도체 인재 유치와 같은 이야기를 하는 모습을 보면 박탈감이 든다”고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

we1228@sedaily.com

we1228@sedaily.com