최남호 산업통상자원부 제2차관이 해상풍력 사업의 인허가 과정을 대폭 단축하고 관련 규제를 없애겠다고 밝혔다. 2050년 탄소 중립(넷제로) 달성을 위해서는 원자력발전과 함께 적절한 신재생에너지 보급이 필요하다는 판단 때문이다.

최 차관은 10일 서울 중구 신라호텔에서 열린 ‘제19회 에너지전략포럼’에서 “해상풍력과 관련해 30개가량의 인허가를 취득해야 사업이 가능하다”며 “추진 기간이 평균 8년, 많게는 9년이 소요되는데 정부 차원에서 인허가를 줄이겠다”고 말했다. 그는 이어 “인허가 과정이 길어지면서 금융비용이 증가했는데 이를 낮출 수 있도록 하겠다”고 덧붙였다.

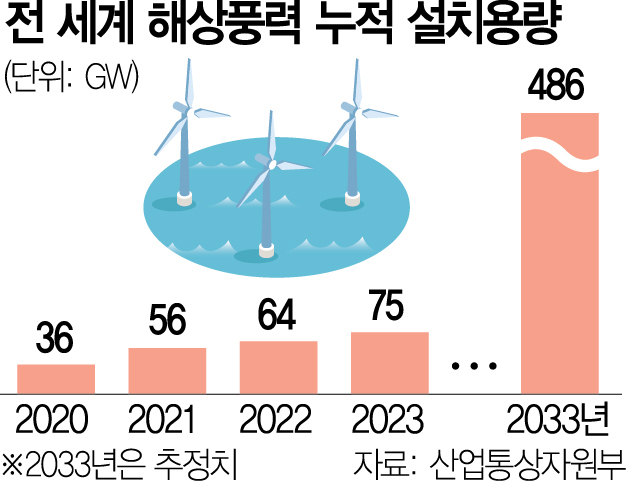

최 차관은 태양광과 비교해 해상풍력이 가진 장점도 언급했다. 그는 “태양광은 이용률이 17%가량 되는데 해상풍력의 경우 30%까지 가능하다”며 “해상풍력은 한국의 지형 특성상 발전단지 구축에 유리해 재생에너지를 선도할 수 있다”고 설명했다. 해상풍력은 최적의 입지에 자리할 경우 이용률이 최대 50%에 이를 뿐 아니라 대규모 발전단지를 구축하는 데 유리해 태양광의 대체 설비로 주목을 받고 있다. 정부는 11차 전력수급기본계획 실무안에서 2038년 기준 원자력과 신재생에너지 발전 비중을 각각 35.6%, 32.9%로 제시했다. 원자력과 신재생에너지를 양대 축으로 키워나가는 셈인데 해상풍력을 집중 육성할 계획이다.

이날 주제 발표를 맡은 유승훈 서울과학기술대 창의융합대학 학장은 “전체 신재생에너지 설비 비중 가운데 태양광은 76.8%를 차지하는 반면 해상풍력은 0.5%로 미미하다”며 “한국은 세계 최고 수준의 조선·해양 기술과 해저 공사 노하우·인력 등 인프라가 풍부한 만큼 해상풍력 활성화가 가능하다”고 평가했다.

유 교수는 관련 산업을 확대하기 위해 독일·덴마크처럼 공공 주도형 계획 입지가 필요하다고 제안했다. 그는 “정부 주도로 입지 선정부터 사업 개발까지 단일화해 시간을 줄이고 비용을 낮춰야 한다”고 강조한 뒤 “계획 입지에 맞춰 생산한 전력을 연결할 수 있도록 접속 설비와 공용 송전망이 확보돼야 한다”고 지적했다. 또 해외 사업자에 대해 국내 공장 건립 등을 전제로 풍력발전 신청을 받거나 국내 기업과 컨소시엄을 구성하도록 하는 등 국내 생태계 조성 방안도 제시했다. 해외 주력기업들은 15메가와트(MW)급 대형풍력 발전기에 대한 실증 단계에 진입한 반면 국내 기업들은 아직 10MW급에 머물러 있기 때문이다. 유 교수는 “해외 기업과 협력해 공급망을 구축하는 게 중요하다”고 강조했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

kdhyo@sedaily.com

kdhyo@sedaily.com