정부가 국민연금 재정 소진 시점을 30년 이상 늦추기 위한 자동 안정화 장치를 고민하고 있는 가운데 이 제도가 충분한 효과를 내기 위해서는 한국의 상황에 맞춰 도입해야 한다는 지적이 나온다. 연금 선진국 대부분이 자동 안정화 장치를 운영하고 있지만 나라마다 적용 방식이 천차만별이기 때문이다.

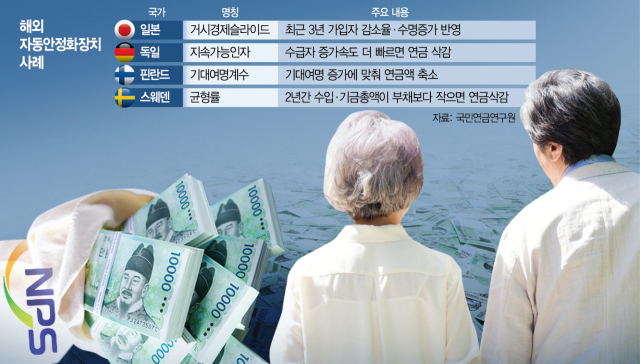

이강구 한국개발연구원(KDI) 연구위원은 22일 “국민연금 재정의 지속 가능성을 높이는 데 도움이 된다는 점에서 자동 안정화 장치를 도입하겠다는 정부의 입장에는 동의한다”면서도 “자동 안정화 장치의 종류가 워낙 다양해 구체적인 내용이 제시돼야 평가가 가능할 것”이라고 설명했다. 한국보건사회연구원이 발간한 ‘국민연금 재정 안정화를 위한 공적연금 제도 개혁 방안 모색’ 보고서에 따르면 경제협력개발기구(OECD) 38개국 중 독일·스웨덴·캐나다·핀란드·호주 등 24개국이 자동 안정화 장치를 운영하고 있다.

◇보험료 인상이 재정 안정 선결 조건=전문가들은 연금 재정 안정의 제1 과제는 재정 안정화 장치가 아닌 보험료 인상이 돼야 한다고 한목소리로 지적했다. 석재은 한림대 사회복지학과 교수는 “재정 안정의 선결 조건은 보험료율 인상”이라며 “선진국들이 재정 안정화 장치를 도입할 때 보험료 수준은 이미 균형 수준이었다”고 지적했다. 자동 안정화 장치는 예상치 못한 거시 변수 급변에 대응해 연금 재정을 보호하는 장치이지 재정 안정을 위한 주된 수단이 될 수 없다는 말이다. 석 교수는 “현행 보험료율은 수지 균형 보험료율(19.8%)의 절반에도 미치지 못한다”며 “보험료율 인상이 우선”이라고 재차 강조했다.

◇나라별 천차만별…韓 맞춤형 찾아야=자동 안정화 장치를 도입하는 것은 인구·경제 환경이 급변하는 데 비해 연금 제도를 개혁하기 위해서는 십수 년 안팎이 걸리는 사례가 많기 때문이다. 이 연구위원은 “연금 선진국들도 인구구조가 급변하는 과정에 있거나 경제위기 등 예측하지 못한 변수에 직면했을 때 자동 안정화 장치 도입을 논의했다”며 “국민연금 재정에 큰 영향을 미치는 변수가 무엇인지 고민한 뒤 맞춰 설계해야 한다”고 설명했다.

◇연금 제도 미성숙…수용성 살펴야=재정 안정화 장치를 도입하는 과정에서 충분한 사회적 합의를 거쳐야 한다는 조언도 나왔다. 이 연구위원은 “거시 변수에 따라 연금 급여액이 줄어들면 가입자들의 노후 예측 가능성이 떨어지는 문제가 생길 수밖에 없다”며 “현재 국민연금 급여 수준도 충분한 편이 아닌데 더 떨어질 수 있다고 하면 가입자들이 수용할 수 있을지 우려된다”고 말했다.

성혜영 국민연금연구원 연구위원 역시 “자동 안정화 장치가 장기간 지속되려면 정치적 합의를 반드시 거쳐야 한다”며 “일방적으로 도입되면 정권이 바뀌면서 제도가 뒤집힐 수 있다. 변동 규칙이 자꾸 바뀌면 제도의 투명성과 신뢰를 저해하게 된다”고 설명했다. 실제로 슬로바키아는 2012년 법정 정년과 기대 여명을 연금액 조절에 반영하는 제도를 도입했으나 여론의 반대에 부딪혀 시행 3년 만에 제도를 폐지했다.

◇세대별 차등 보험료에도 갑론을박=자동 안정화 장치와 함께 거론되는 세대별 차등 보험료를 두고도 전문가들의 시선이 엇갈리고 있다. 석 교수는 “이런 방식으로 보험료 인상 속도를 다르게 한 사례는 없을 것”이라며 “세대별 형평성을 높이자는 취지에는 공감하지만 구체적으로 몇 년생을 기준으로 나눌 것인지 등 세부적인 측면에서 제도 실현 가능성에 의문이 든다”고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

joojh@sedaily.com

joojh@sedaily.com