고인 명의의 금융거래 정보를 쉽게 확인할 수 있는 금융감독원의 ‘상속인 금융거래 조회 서비스’ 이용자 수가 빠르게 늘어나는 가운데 증권사는 계좌 유무만 알려주고 있어 유명무실하다는 지적이 나오고 있다. 주식 계좌가 있다는 정보만 듣고 서류를 준비해 방문했다가 달랑 1주만 있는 등 헛걸음하는 사례가 반복되고 있기 때문이다. 국내 주식 투자자 수가 1400만 명에 달하는 만큼 최소한 종목 수까지 확인할 수 있도록 서비스를 확대해야 한다는 목소리가 커지고 있다.

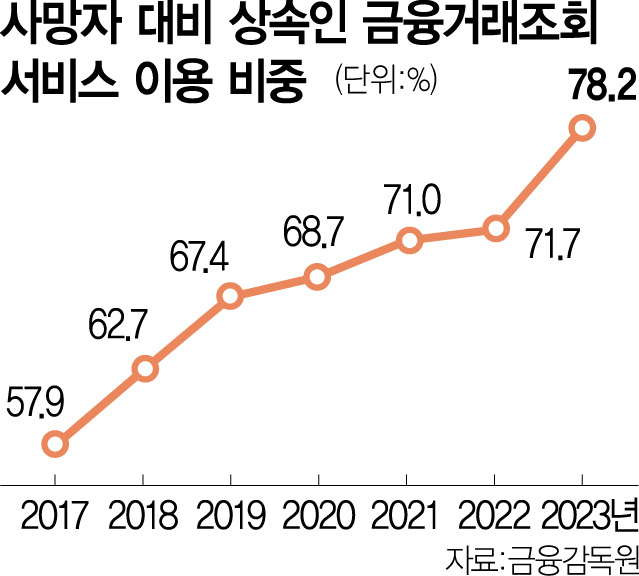

25일 금융투자 업계에 따르면 최근 금융투자협회와 금융감독원 등에 상속인 금융거래 조회 서비스의 증권사 조회 범위를 확대해달라는 민원이 꾸준히 제기되고 있다. 상속인 금융거래 조회는 상속인이 피상속인의 금융 재산이나 채무 등을 확인하기 위해 여러 금융회사를 직접 방문해야 하는 번거로움을 덜기 위해 금감원이 금융 관련 협회와 금융회사의 협조를 얻어 제공하는 서비스로 상속인은 통상 시청·구청이나 읍·면·동 주민센터 민원실에서 사망신고를 하면서 금융거래 조회 서비스를 함께 접수한다. 해당 서비스 이용 비율은 2017년 사망자의 57.9%에서 지난해 78.2%로 급증했다.

문제는 여타 금융회사와 달리 증권사는 피상속인의 계좌 존재 유무 정도만 확인할 수 있을 뿐 보유 주식 수나 잔액 등을 알려주지 않는다는 점이다. 반면 은행·보험·저축은행 등 대부분 금융기관에서는 예금·대출 잔액 규모까지 확인이 가능하다.

증권사들은 주식 시세가 지속적으로 변동해 상속인 금융거래 조회 서비스상 잔액 확인이 어렵다고 주장한다. 비상장 주식일 경우 증권사들이 가치를 평가해 잔액을 제시해야 하는데 구체적인 기준도 없다. 증권사의 한 관계자는 “계속 변동하는 자산 가격을 어떻게 표시할지에 대한 문제가 있다”고 말했다. 그러나 상속인들은 국내 주식 투자자 수가 꾸준히 증가하는 만큼 보유 종목과 수량 정도는 쉽게 조회할 수 있어야 한다고 반박한다.

금융 당국은 이 같은 문제의식에는 공감하고 있으나 해당 서비스가 법적 근거가 없어 난색을 표하고 있다. 다만 관련 협회 및 개별 기업들과 논의를 통해 서비스를 계속 개선 중인 만큼 향후 조회 범위가 확대될 가능성은 남아 있다. 당초 은행 등도 계좌 보유 여부만 알렸다가 예금액 등으로 공개 범위를 점차 확대한 바 있다. 금감원 관계자는 “법적 리스크를 최소화하면서도 대국민 편의성을 높이는 방향으로 서비스를 개선하는 방안을 지속해서 논의 중”이라고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

jw@sedaily.com

jw@sedaily.com