10월 한 달간 미국의 일자리 증가세가 큰 폭으로 둔화한 것으로 나타났다. 두 차례의 허리케인과 보잉사 파업으로 근로 활동이 제한됐기 때문이다. 다만 일시적인 요인에 따른 변동인 만큼 이번 지표가 미 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 계획을 바꾸지는 않을 것이라는 전망이 지배적이다.

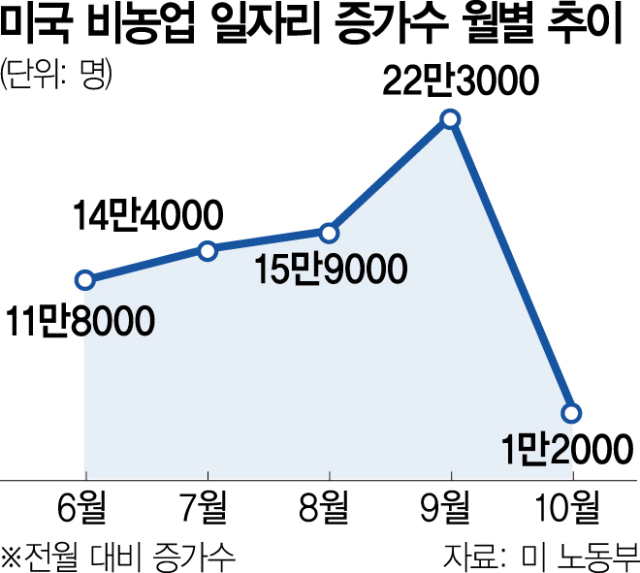

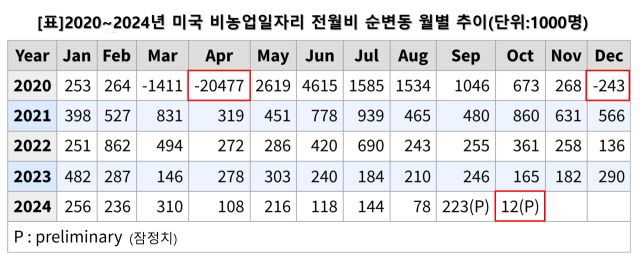

1일(현지 시간) 미 노동부는 10월 미국의 비농업 일자리가 한 달 전보다 1만 2000명 늘었다고 발표했다. 9월 통계(22만 3000명)와 비교해 큰 폭으로 둔화한 것이며 시장 예상치(10만 명)에도 한참 못 미치는 수치다. 팬데믹이 본격화한 뒤 고용 쇼크 여파가 이어진 2020년 12월(-24만3000명) 이후 가장 낮은 증가 폭이다.

그러나 10월 비농업 일자리 통계의 큰 폭의 둔화는 어느 정도 예상됐었다. 초강력 허리케인 헐린과 밀턴으로 인한 피해, 보잉 노조 파업 영향으로 최대 10만 명 이상의 일자리가 일시 감소했을 것으로 추산돼 왔기 때문이다.

실제로 일자리 수를 제외한 고용시장의 기초 체력은 여전히 견고한 것으로 나타났다. 이날 함께 발표된 10월 실업률은 4.1%로 전월과 동일했고 시간당 평균 임금도 전년 대비 4% 상승하며 시장 예상치에 부합했다. 앞서 민간 고용 동향을 보여주는 ADP 취업자 수도 10월 수치가 23만 3000명 증가해 시장 예상을 크게 웃도는 것으로 나왔다.

월스트리트저널(WSJ)은 연준이 6~7일 열리는 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리 목표 범위를 0.25%포인트 인하할 것으로 전망하면서 “이날의 통계가 기존 계획을 바꾸지는 않을 것”으로 봤다. 이어 “폭풍과 파업으로 인한 데이터 변동성이 지속될 것으로 예상된다”며 “연준의 향후 과제는 노동시장의 실제 상황을 파악하는 것이 될 것”이라고 밝혔다.

한편 이번 지표가 미국 민주당의 대선 전략에 불리하게 작용할 수도 있다는 해석도 나온다. 대선을 코앞에 둔 가운데 공화당 후보인 도널드 트럼프 전 대통령보다 경제 문제 해결 능력 면에서 지지율이 떨어지는 상황에서 왜곡된 수치가 바이든(민주당) 정권의 경제 실정으로 해석돼 표를 깎아 먹을 수 있기 때문이다. FT는 “전문가들은 이번 일자리 통계가 바이든 재임 기간 중 최악의 고용 보고서가 될 수 있다고 예상하고 있다”고 밝혔다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

ssong@sedaily.com

ssong@sedaily.com