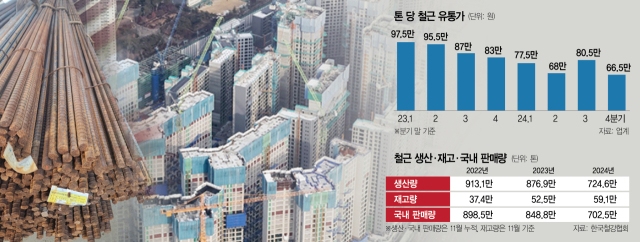

철근 제조사들이 지난해보다 더욱 강력한 ‘감산’ 카드를 꺼낸 이유는 국내 철근 수요가 올해도 살아나지 못할 것이라는 판단이다. 최근 건설 현장에서 쓰이는 국내 철근 수요는 2010년 관련 통계 집계 이후 최저 수준까지 떨어졌다. 지난해(11월까지) 총철근 내수 판매량 역시 702만 5000톤으로 전년 동기(848만 8000톤) 대비 20% 가까이 감소했다.

업계의 한 관계자는 12일 “철근은 대부분 아파트 뼈대 등에 사용되고 수출 물량은 사실상 없어 국내 건설 경기가 업계 시황을 좌지우지한다”며 “그나마 자동차·조선 등 호황으로 수요가 꾸준한 열연·후판·냉연 제품 대비 철근은 올해도 극단적 감산 말고는 답이 없다는 분위기”라고 설명했다.

철근 인기가 식고 중국산 저가 제품까지 범람하며 2023년 1분기만 해도 톤당 97만 원이 넘던 철근 가격은 지난해 1분기에는 77만 5000원까지 하락한 데 이어 최근에는 60만 원대 후반까지 급락했다. 철근 제조사들 입장에서는 제품이 팔리지도 않으면서 가격마저 떨어진 이중고를 겪는 것이다.

앞서 지난해 철근사들은 공급을 줄여 가격을 정상화하기 위한 전략의 일환으로 감산을 시작한 바 있다. 현대제철은 통상 2~3주 소요되는 특별 보수 기간을 지속 연장하는 방식으로 일부 공장 가동을 중단했다. 동국제강은 7월부터 철근 공장을 야간에만 가동하고 있다. 대한제강·환영철강·한국제강 등 국내 철근 제강사 가운데 대부분이 하반기에 대보수를 진행하는 방식으로 공장 가동을 일부 멈추기도 했다. 이런 결과로 지난해 철근 생산량은 724만 6000톤으로 전년(876만 9000톤)보다 17% 감소했다. 다만 감산에도 불구하고 수요가 더욱 줄며 재고는 계속해서 쌓이고 가격도 하락세를 이어갔다. 지난해 11월 말 기준 철근 재고는 59만 1000톤으로 올여름부터 다시 증가하는 모습을 보이며 평년 대비 높은 수치를 유지하고 있다.

단순 감산만으로는 부족하다고 느낀 철근사들은 궁극적 목표인 ‘가격 정상화’를 위해 올해는 공급량을 더욱 줄이는 전략을 택할 것으로 전망된다. 추가 감산을 통해 수급 균형을 맞추고 이후 가격 협상에 나선다는 것이다. 특히 최근 전기료 인상과 고환율로 인한 원가 부담이 커지며 업계는 생존을 위해 이 같은 조치가 불가피하다고 입을 모으고 있다.

철근사들은 우선 일정 금액 밑으로는 판매하지 않는 ‘최저 마감제’를 시행하며 가격 인상을 위한 초석을 마련하고 있다. 동국제강은 유통 물량 가격을 톤당 70만 원을 하한선으로 설정하고 다음 달부터 매달 5만 원씩 인상한다는 방침을 정했다. 해당 가격에 대해 후정산·인센티브·할인 등 어떠한 종류의 예외도 적용하지 않겠다는 입장도 분명히 했다.

또 현대제철과 동국제강은 지난해 12월 중순부터 상대적으로 저렴한 가격에 책정되는 유통사로 향하는 철근 판매를 아예 중단하기도 했다. 이는 2008년 금융위기 이후 처음이다. 겨울철 유통사들이 철근을 저가에 대량 매입해 성수기에 고가로 되팔 경우 제강사들의 수익성이 더 악화될 수 있다는 우려를 고려한 선택이다.

업계의 또 다른 관계자는 “철근의 유통 가격이 약 70만 원 정도인 원가 이하로 내려온 비정상적인 상황”이라며 “떨이로 판매해 적자를 감수하기보다는 우선 생산을 줄이는 수축 전략으로 협상력을 확보하는 것이 제강사들의 계획”이라고 말했다.

철근 제조사들은 이를 바탕으로 지난해 기록했던 최악의 해를 극복하겠다는 의지를 내비치고 있다. 지난해에는 특히 국내 철근 생산량의 절반을 차지하는 현대제철과 동국제강의 실적 부진이 두드러졌다.

현대제철은 2021년 약 2조 4000억 원에 육박했던 영업이익이 지난해에는 3200억 원까지 쪼그라든 것으로 추정된다. 이에 현대제철 사측은 최근 2024년 성과금을 당장은 지급할 수 없다는 내용을 노조에 전달한 것으로 알려졌다. 사측은 “국내 건설 산업 침체로 인한 실적 부진 속에 생존을 위한 불가피한 사업 조정을 이어가고 있다”면서 “회사의 지속 가능성을 고민하며 생존 자체에 대한 고려가 필요하다”고 성과금 미지급 사유를 설명했다. 동국제강 역시 지난해 약 1380억 원의 영업이익을 기록한 것으로 추정되는데 이는 2023년 2355억 원 대비 40% 이상 떨어졌다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

taek@sedaily.com

taek@sedaily.com