은행권이 향후 1000조 원을 웃돌 것으로 예상되는 퇴직연금 시장 주도권 방어에 나섰다. 온·오프라인 접근성을 높이고 방대한 데이터를 기반으로 초개인화 맞춤형 포트폴리오를 개발하고 애플리케이션 서비스를 한층 고도화하는 데 주력하고 있다. 퇴직연금 실물 이전 제도 시행 이후 증권사로 상당한 자금이 옮겨가면서 위기감이 커지자 상대적으로 강점을 갖춘 분야의 경쟁력을 극대화하는 데 초점을 맞추고 있는 것이다.

2일 금융권에 따르면 은행들이 퇴직연금 서비스를 재정비하고 반격에 나서고 있다.

국민은행은 최근 WM고객그룹 연금사업본부 내에 ‘퇴직연금 수익률 개선 협의체’를 신설했다. 연금사업본부장 주관으로 상품, 고객·수익률 관리, 제도·은퇴 노후 등 고객 수익률 제고를 위한 과제를 추진한다. 아울러 인공지능(AI) 상담사가 고객과 상담하는 ‘퇴직연금 고객관리 AI 콜봇’도 도입해 플랫폼 고도화에도 나설 예정이다.

신한은행은 고객 관리와 편의성 증대에 주력하고 있다. 신한SOL뱅크 앱의 ‘나의퇴직연금’ 서비스를 지난달 10일 리뉴얼해 비대면 서비스 편의성을 개선했다. 또 퇴직연금 고객관리센터에 고객 종합 분석을 통한 최적의 퇴직연금 운용 상담 체계를 구축하고 수익률 관리를 위한 자산관리 컨설팅을 지원한다.

하나은행은 지난해 10월 시니어 특화 브랜드 ‘하나더넥스트’를 중심으로 퇴직연금 시장 공략에 고삐를 죄고 있다. 지난해 말 퇴직연금 등 연금자산 현황을 종합적으로 진단하는 ‘하나더넥스트 연금플래너’를 선보였고, 현재 전국 7곳인 연금 전문 상담센터 ‘연금 더드림 라운지’를 올해 최소 2곳 이상 추가 오픈할 계획이다.

시중은행 관계자는 “은행들은 안정적인 수익을 추구하는 고객 성향에 맞춰 포트폴리오를 고도화하고 접근성을 강화하는 추세”라며 “단순 수익률 제고뿐만 아니라 고객의 편의를 높이고 영업력을 강화하는 데도 공을 들이고 있다”고 전했다.

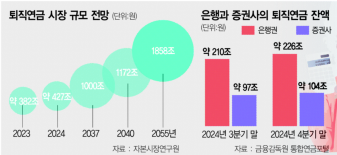

은행이 퇴직연금 시장 공략을 강화하는 것은 시장 규모가 현재 400조 원에서 약 10년 후 1000조 원 시장으로 급성장할 것으로 예상되기 때문이다. 자본시장연구원에 따르면 퇴직연금 규모는 2037년 1000조 원, 2055년 1858조 원 규모로 성장할 것으로 전망된다. 은행 입장에서는 반드시 수성하고 시장점유율을 높여가야 할 시장인 것이다. 한 대형 컨설팅 관계자는 “최근 은행들의 가장 큰 고민은 퇴직연금 시장에서의 경쟁력 확보 방안”이라며 “고도화된 맞춤형 포트폴리오 개발과 온·오프라인 접점 강화가 필요한 시점”이라고 말했다.

특히 지난해 10월 시행된 퇴직연금 실물 이전 서비스 이후 증권사에 상당한 자금을 빼앗긴 것이 자극이 됐다. 국내 14개 증권사의 지난해 말 퇴직연금 적립금은 103조 9257억 원으로 연간 성장률 19.81%를 기록했다. 같은 기간 국내 12개 은행의 퇴직연금 적립금은 198조 481억 원에서 225조 7684억 원으로 14% 늘어나는 데 그쳤다.

심현정 우리금융경영연구소 금융혁신연구실 수석연구원은 “은행과 증권이 각각의 강점을 갖고 있지만 전반적인 측면에서 실물 이전 제도로 유리해진 업권은 수익률이 높은 증권사”라며 “은행은 지점 접근성 등 증권사에 비해 차별화된 강점을 적극 활용할 필요가 있다”고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

syj@sedaily.com

syj@sedaily.com