“언제까지 남의 엔진만 들여와서 쓸 것입니까.”

1983년 여름. 고(故) 정주영 현대그룹 명예회장은 직원들을 향해 “회사가 차를 만들어온 지 20년이 다 돼가는데 어떻게 우리 엔진이 없느냐”며 분통을 터트렸다.

1967년부터 자동차를 만든 현대차는 1975년 수출을 시작했지만 밑 빠진 독에 물 붓기였다. 내연기관 자동차의 핵심인 엔진과 변속기는 일본 것이었다. 수출 시장에서는 ‘무늬만 한국 차’라는 비아냥뿐만 아니라 돈도, 자동차 개발의 주도권도 모두 일본이 쥐고 있었다.

1981년 현대차가 발표한 ‘X카 프로젝트’는 당시 현대차의 상황을 적나라하게 보여준다. 미쓰비시와 기술제휴를 기반으로 한 이 프로젝트를 위해 현대차는 미쓰비시에 선불금 6억 5000만 엔을 주고 순판매가의 3%를 기술료로 지불하는 계약을 체결했다. 현대차의 엑셀 한 대를 출시할 때마다 엔진 5000엔, 섀시 2500엔 등 1만 4500엔, 차 원가의 10% 이상을 로열티로 지불했다. 연간 30만 대 수출이 목표였는데 당시 돈으로 미쓰비시에 로열티만 43억 5000만 엔, 당시 환율로 100억 원을 지불했다. 현대차 전체 연구개발(R&D)비의 절반이 넘었다.

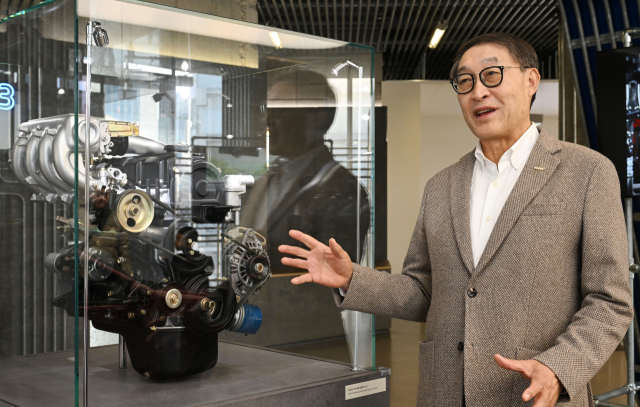

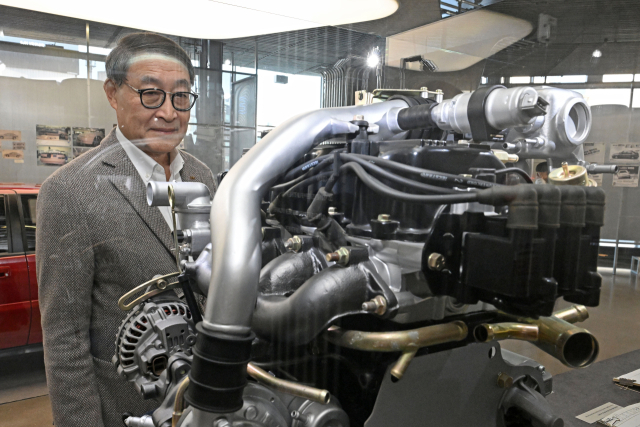

정 명예회장의 분통은 현대자동차그룹이 30년 뒤 독일의 폭스바겐, 일본의 도요타와 어깨를 나란히 하는 완성차 기업이 되는 초석이 됐다. 1983년 9월 현대차는 미쓰비시의 그늘에서 나오기 위한 ‘신(新)엔진 개발 계획’을 시작했다. 정 명예회장의 주도로 미국 제너럴모터스(GM)의 엔지니어 이현순 박사(현 중앙대 이사장)를 영입했고 현대차 엔진개발실은 1984년 기술개발실로 확대됐다. 정 명예회장은 울산연구소와 별도로 용인 마북리 일대에 엔진과 변속기를 개발하기 위한 마북리연구소를 설립했다. 그렇게 현대차의 최초 독자 엔진, 일본에 이어 아시아에서 두 번째 엔진 개발 역량을 성취한 알파 엔진 프로젝트가 시작됐다.

서울경제신문과 만난 이 이사장(전 현대차 부회장)은 “그 당시만 해도 미쓰비시가 하라는 대로만 하고 기술 더 받아오는 사람이 유능한 사람이었다”고 회상했다. 정부 역시 마찬가지였다. 1980년대 국제무역은 영국의 마거릿 대처 수상, 미국의 로널드 레이건 대통령의 신(新)자유주의 기조에 맞춰 각국은 문호를 낮추며 시장을 열고 있었다. 동시에 서로 잘하는 것을 하자는 ‘비교우위론’이 팽배했다. 이 이사장은 엔진 개발 때 만난 정부의 한 고위 관료의 말을 전했다. 그 고위 관료는 “한국 자동차 회사는 박사가 필요 없다”고 단언했다고 한다. 일본과 독일에서 기술을 우리 자동차 기업에 전수를 해주니 엔진과 변속기를 우리가 개발할 필요가 없다는 주장이었다. 이 이사장은 “그 국장이 저에게 ‘큰 착각을 하고 있어요. 대한민국 자동차 회사에서 박사가 할 일이 없으니 (대학교) 교수로 가시라’고 하더라”면서 일화를 전했다. 자동차는 독자 기술을 개발할 역량도, 부품사 인프라도 없으니 기술을 받아서 쓰자는 주장이었다.

정부마저 이랬으니 개발 초기 현대차 내부의 반대 목소리는 정 명예회장의 개발 의지를 압도할 수준이었다. 울산 연구소장조차 “니들이 무슨 실력으로 미쓰비시를 뛰어넘느냐. 돈만 날리고 너희들은 안 될 거야. 웃기지 마”라고 비판했다.

그도 그럴 것이 엔진 개발은 엄청난 자금을 소모했다. 1986년 8월 시제품이 내구 시험에 들어갔는데 10월이 되자 열과 압력을 이기지 못한 엔진이 일주일에 한 대씩 깨졌다. 엔진 제작비는 한 대당 2000만 원. 1980년대 강남구 대치동 은마아파트 30평대 한 채에 달하는 돈이었다.

엔진 개발은 내부의 견제를 넘어 내란이 일어날 수준이었다. 회사 내에 소위 ‘친(親)미쓰비시’ 인물들이 신엔진개발실장이던 이 이사장이 독일 출장을 간 사이 그의 책상을 치워버리고 ‘보직 해임’을 한 것이다. 그리고는 엔진 개발 대신 미쓰비시의 엔진 성능을 개량하는 프로젝트를 맡겼다. 정 명예회장은 미국에서 이 이사장을 영입할 때 “세계 시장에 나가서 경쟁에서 이길 수 있는 엔진을 개발해 다오”라고 주문했다고 한다. 하지만 내부의 반대 세력은 미쓰비시의 그늘을 벗어나기를 거부하고 있었다. 이 사실을 안 정 명예회장은 노발대발하며 이 이사장의 복귀를 지시했고 다시 엔진 개발을 위한 바퀴가 돌아갔다.

현대차가 엔진 개발에 목을 맨 데는 다른 이유도 있었다. 1980년대 고도성장으로 1가구 1대, ‘마이카(My car)’ 시대가 도래하고 수출이 40만 대를 돌파할수록 미쓰비시로 나가는 돈은 눈덩이처럼 커졌다. 1988년 현대차가 800억 원의 최대 순익을 내고도 450억 원을 미쓰비시에 로열티로 줘야 하는 형국이었다. 이 이사장은 “강제도 아니었고 주 7일 일했다”고 말했다. 출근은 오전 7시, 퇴근은 오후 11시였다. 이 사장은 “밤을 샌 적도 많았다”며 “반드시 성공시켜야 한다는 사명감이 있었다”고 강조했다.

엔진 개발에 속도가 붙자 미쓰비시는 급기야 1989년 현대차에 “로열티를 절반으로 깎을 테니 이현순을 해고하라”고 제안했다. 정 명예회장은 이 제안을 일언지하에 거절했다. 이 이사장은 이에 대해 “이미 우리는 1989년 엔진 개발을 끝냈기 때문”이라고 말했다.

그렇게 알파 엔진 프로젝트는 1991년 엔진 대량생산에 돌입하며 5년 6개월 만에 완료됐다. 324개의 엔진과 188개의 변속기, 약 150대의 시험 차량을 투입했다. 현대차는 1000억 원. 당시 은마아파트 5000채에 달하는 자금을 투입해 엔진과 변속기 독립을 이뤄냈다.

현대차의 엔진 기술 독립은 대한민국 자동차 산업이 독일·일본과 견줄 자동차 강국, 수출 대국으로 크는 밑거름이 됐다. 현대차는 알파 엔진을 시작으로 세타, 람다, 타우 등 저배기량에서 고배기량 엔진에 이어 하이브리드 엔진을 만들어냈고 소비자가 요구하는 모든 차량을 만들 기반을 갖췄다. 1990년 67만 대 수준이던 판매량은 2024년 현대차·기아를 합쳐 전 세계에서 약 730만 대, 매출액이 280조 원 규모의 세계 3위 자동차 거인으로 성장했다. 그사이 자동차 산업은 국가의 사실상 기간산업이 됐다. 현대차그룹의 1차 협력사 237개의 매출액(2023년 기준)도 90조 원, 협력 업체들의 생산 유발효과만 238조 원, 취업 유발효과가 연간 60만 명에 달한다.

이 이사장은 모든 인프라를 스스로 해결해야 했던 현대차의 노력이 지금의 자동차 강국을 만들었다고 강조했다. 이 이사장은 “당시 우리와 함께 큰 부품사가 50개는 넘을 것”이라며 “부품도 국산화해야 가격 경쟁력도 생긴다”고 설명했다. 이어 “우리가 세계시장으로 나가려면 부품까지 다 만들 수는 없었다”며 “설계를 그려주고 자체 노하우도 오픈해 부품을 대량생산하도록 지원한 것”이라고 설명했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

bluesquare@sedaily.com

bluesquare@sedaily.com