신라의 왕위 계승자인 태자의 공간인 ‘동궁’을 찾았다. 동궁이 국왕과 별도의 대규모 공간에서 집무한 것이 확인되면서 신라 왕실사를 다시 써야 할 것으로 보인다. 또 유적의 정비에 속도가 붙는 것은 물론 유적 교체 가능성도 생겼다.

국가유산청은 6일 “경주의 동궁이 그동안 알려졌던 것처럼 월지(月池)의 서편에 있는 대형 건물터가 아니라 월지 동편에 있었던 것으로 추정된다”고 밝혔다. 최응천 청장은 이날 서울 코엑스에서 열린 ‘국가유산청이 새로 쓰는 신라사’ 간담회에서 신라 왕경 핵심 유적 발굴 조사 10년 성과를 공개하며 “동궁 건물은 대지를 조성하는 단계부터 왕과 태자의 공간이라는 위계 차이를 두고 경관 조성도 계획적으로 했을 것”이라고 말했다.

그간 학계에서는 뭉뚱그려 월지 부근이 동궁 터라고 여겨왔다. 이에 따라 현재 월지의 서쪽에 몇몇 건물이 재현돼 있다. 그래서 이곳의 명칭도 ‘경주 동궁과 월지’다. 다만 최근 발굴 조사가 순차적으로 이뤄지면서 월지의 동쪽이 신라 태자가 정무를 보거나 기거했던 장소일 수 있다는 가능성이 제기됐다.

이날 국가유산청 산하 국립경주문화유산연구소 측은 “월지 동편에서 규모가 큰 건물터 흔적이 발견됐고, 통일신라 때 제작된 것으로 추정되는 (왕족이 썼을 법한) 수세식 화장실 유적이 처음으로 확인됐다”고 설명했다.

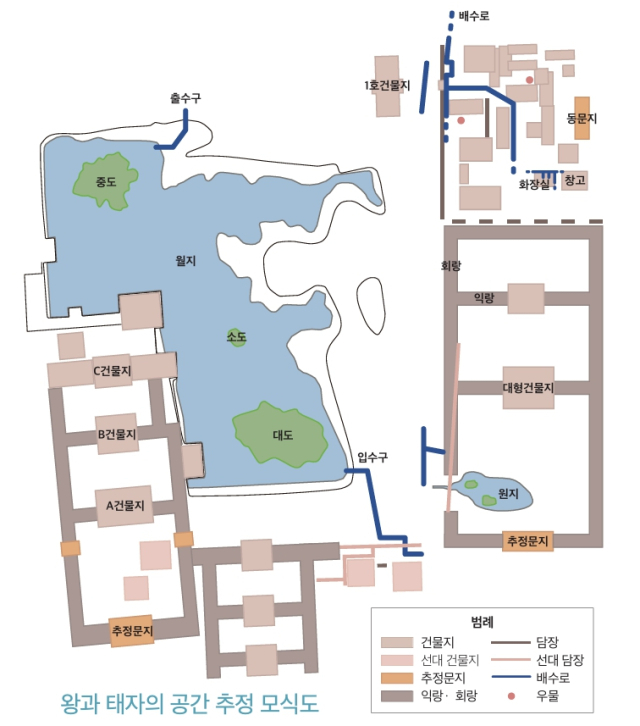

연구소 측은 월지의 동쪽 일대에서 복도식 건물에 둘러싸인 건물과 넓은 마당 시설, 정원 안에 있는 연못 흔적을 찾아냈다. 현재 남아있는 유구를 고려하면 중심 건물은 정면 5칸(약 25m), 측면 4칸(약 21.9m) 규모로 추정된다. 이에 따라 월지의 동·서쪽 건물 유적이 차이가 생기는 데 서쪽은 ‘국왕의 공간’이고 동쪽은 ‘태자의 공간’이 된다.

이는 고려나 조선의 동궁과도 비슷한 형태인 데 신라의 것이 상대적으로 더 크다. 국가유산청은 “월지 동편 건물터를 동궁으로 보고, 당초 동궁으로 추정했던 서편 건물터는 왕의 공간이 되는 것이 타당하다”고 결론 내렸다.

더불어 왕의 공간은 신라 월성과 연결해 봐야 한다는 게 학계의 중론이다. 삼국 통일 이후 왕경(王京·수도)이 확장되고 왕궁의 영역도 넓어지면서 월지의 서편 건물터까지 왕궁 영역이 확장된 것으로 볼 수 있는 셈이다. 새로운 유적이 발견됨에 따라 유적 정비에 속도가 붙을 것으로 보인다. ‘동궁과 월지’라는 명칭도 바뀔 수 있다.

이와 함께 코끼리 상아로 만들어진 0.7㎝ 주사위와 금박 ‘화조도’ 조각 등 기존 월지 주변에서 발견된 유물도 재조명될 것으로 보인다. 국가유산청은 “두 유물이 출토된 곳은 태자와 이를 보좌하기 위한 궁인들이 생활한 공간이 있었을 것으로 추정된다”고 밝혔다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

chsm@sedaily.com

chsm@sedaily.com