“고객이 원하면 기존 D램의 설계 구조를 아예 다 뜯어내서 새롭게 고쳤습니다. 고객 제일주의가 SK하이닉스(000660) 모바일 칩의 성공 비결입니다.”

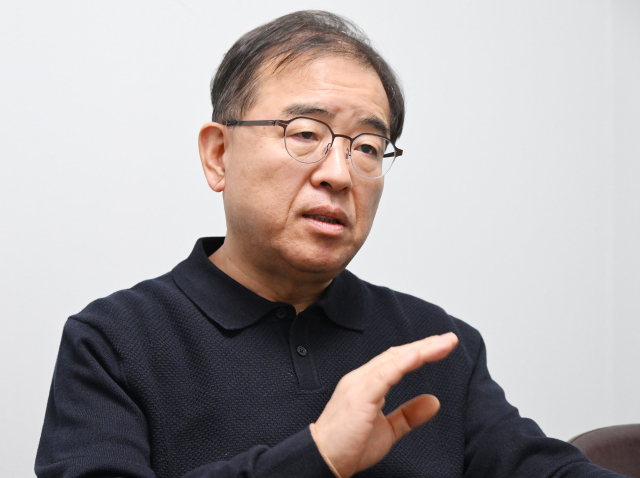

심대용 동아대 전자공학과 교수는 서울경제신문과 만나 SK하이닉스에서 LPDDR D램 연구개발(R&D)을 진두지휘하던 순간을 떠올리며 이렇게 말했다. 심 교수는 1995년 SK하이닉스 전신인 현대전자에 입사해 2021년까지 부사장으로 일하며 26년간 반도체 외길을 걸어온 R&D 전문가다. 그는 SK하이닉스에 황금알을 안겨준 고대역폭메모리(HBM)와 차량용 반도체 사업 담당 등을 맡으며 신사업을 책임졌다.

특히 그는 SK하이닉스 모바일 D램의 산증인이다. 2009년부터 2014년까지 모바일 제품 그룹에서 LPDDR D램 개발팀장을 지냈다. 김용탁 SK하이닉스 최고기술책임자(CTO), 양예석 품질보증본부장과 ‘LPDDR 별동대’를 이끌었다.

당시 심 교수의 LPDDR D램 개발은 회사의 명운을 쥔 중대 프로젝트였다. 스마트폰이 인기를 모으며 날개 돋친 듯 팔려 LPDDR 시장이 급팽창했고, 출혈 전쟁을 불사하는 경쟁 업체를 제치려면 고성능 신무기가 필요했기 때문이다. 2005년 워크아웃을 졸업한 SK하이닉스로서는 매출을 극대화할 새로운 먹거리 역시 급선무였다.

심 교수는 팀장 시절 LPDDR2에서 소기의 성과를 올렸지만 더 큰 도약이 필요했다. 이름만 들어도 아는 세계 최대 스마트폰 회사에 LPDDR3를 공급해 SK하이닉스를 글로벌 메모리 ‘톱 티어’ 반열에 올려놓고 싶은 마음도 컸다.

하지만 장벽은 높았다. 그는 “답답한 마음에 한국에 출장 온 고객사 관계자를 붙잡고 LPDDR 협력 의사를 물었지만 SK하이닉스가 LPDDR을 만드는지도 모르고 있었다”며 당시의 막막했던 상황을 설명했다. 심 교수가 선택한 전략은 ‘맞춤형’이었다. 까다롭기로 소문난 고객사를 만족시키기 위해 요구 조건은 무조건 반영하기로 한 것이다.

그래서 기존 메모리 구조를 통째로 바꾸는 특단의 결정도 내렸다. 메모리반도체는 기성 제품으로 일정한 표준에 따라 만들기 때문에 구조를 바꾸면 설계도는 물론 생산라인 공정까지 처음부터 리셋해야 하는 문제가 생긴다. 사업 수익에도 상당한 악영향을 미칠 수 있었다.

그러나 그는 고객의 목소리를 우선하며 네모난 칩에 기억 소자들을 ‘토끼 귀’ 모양처럼 배치하는 독특한 구조를 개발해 고객사의 ‘오케이’를 이끌어냈다. 심 교수는 “일반 메모리는 직사각형이지만 고객사는 정사각형 칩을 원했다”며 “경쟁사는 당연히 주저했고 사내에서도 불가능하다고 했지만 끈질기게 매달렸다”고 설명했다. 그렇게 2013년 세계에서 처음으로 LPDDR3가 나왔고 북미 시장에서 대히트를 쳤다. 그는 “고객사가 만족해 자신들의 연구소 내부에 SK하이닉스만의 연구 공간을 업계 최초로 내줄 정도였다”고 전했다.

심 교수는 현재 HBM과 같은 맞춤형 제품에서 SK하이닉스가 뛰어난 성과를 보이는 것은 예견된 일이라고 자신했다. 그는 “소규모 개발 조직에 자율성을 주고 속도감 있는 개발을 모색하고, 고객사의 요구를 최대한 제품에 반영하는 문화는 SK하이닉스만의 자랑”이라며 “향후 LPDDR은 물론 차세대 커스텀 시장에서도 SK하이닉스의 철학이 빛을 발할 것”이라고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

hr@sedaily.com

hr@sedaily.com