국가유산청 궁능유적본부는 조선시대 국왕이 선대 왕이나 왕비의 능에 제사를 지내거나 참배하기 위해 행차하는 ‘능행(陵幸)’의 실체를 규명하기 위해 지난해 진행한 심화 연구의 성과를 담은 보고서를 국가유산청과 궁능유적본부 누리집을 통해 공개했다고 12일 밝혔다.

보고서에 따르면 조선시대 국왕의 능(陵), 원(園), 묘(墓) 왕릉군의 행행(行幸) 양상과 사례를 시기별, 지역별로 분석하여 확인한 다음의 내용들이 수록돼 있다.

첫째로, 조선시대 국왕이 직접 방문해 의례를 행하는 공간으로써 왕릉이 지니는 의미와 능행의 목적을 확인할 수 있다. 17세기를 지나며 도성 내 종묘보다 도성 밖 왕릉으로의 친행이 늘어남에 따라, 왕릉에서의 의례 행위는 그 목적에 따라 친제(親祭, 임금이 직접 제사를 지내는 일), 작헌(酌獻, 능에 나아가 술잔을 올리는 일), 전알(展謁, 능에 행차하여 절을 하는 일), 사릉(辭陵, 제향을 마치고 돌아간다고 알리는 일), 봉심(奉審, 왕릉을 보살피고 점검하던 일) 등으로 세분화되었는데, 이를 통해 능행은 국왕의 정치적 정통성과 통치자로서 대민 친밀성을 강조하는 행위였음을 알 수 있다. 원칙상 왕릉은 도성 밖에 놓이도록 돼 있었다.

둘째로, 조선시대 능행 과정에서 함께 시행된 행사들을 규명해 수록했다. 능행은 국왕 개인이 도성 밖으로 행차할 수 있는 거의 유일한 기회였으며, 적지 않은 시위 병력과 수행 인원이 뒤따랐다. 이러한 기회를 활용하여 국왕들은 사냥, 진법 훈련 등의 군사 활동을 하거나 백성들에게 농사의 작황과 그들이 겪고 있는 여러 고충 등을 묻는 대민 활동을 수행했다.

특이하게도 조선 임금들은 이웃 중국 임금들과는 달리 공적이든 사적이든 도성 밖으로 여행이 거의 없었다. 역사적으로 조선 국왕이 도성에서 가장 멀리 간 경우는 임진왜란 때 선조의 의주까지의 피난이다.

셋째로, 왕릉군 능행의 지역별·시기별 특징을 분석한 결과를 담았다. 역대 조선시대 국왕들은 왕릉군으로 총 211회의 능행을 하였으며, 여러 곳의 능·원·묘를 방문하기도 하였다. 그중에서도 가장 많이 찾은 곳은 동구릉(89회)이며, 그 다음은 서오릉(63회)이다. 시기별로는 15세기 이후 한 번에 여러 곳의 왕릉을 방문하는 능행이 시작되었고, 17세기에는 부친의 왕릉을 우선 방문하는 양상이 나타났다. 효종대에는 연 2회 능행하는 원칙이 세워지면서 국왕의 능행 횟수가 늘어났다. 18세기에는 원·제(園·制)가 정비 되고 기존의 능·묘 제도에 ‘원’의 개념이 추가되면서 처음으로 능·원·묘를 잇는 능행이 시작되었고, 방문 순서에 대한 경향은 시기별로 구분되는 모습을 보였다.

넷째로, 왕릉 관리와 운영 기록인 능지(陵誌)와 기타 기록들을 바탕으로, 능에 소속된 관리 인원과 재정 상황 등 왕릉의 실질적인 운영방식과 각 능으로의 국왕 행행 기록을 확인할 수 있다. 또한, 여러 군영등록과 ‘춘관통고’를 분석해 추가 능행 기록을 비롯한 세부 경로, 군병 배치 및 규모 등도 수록했다.

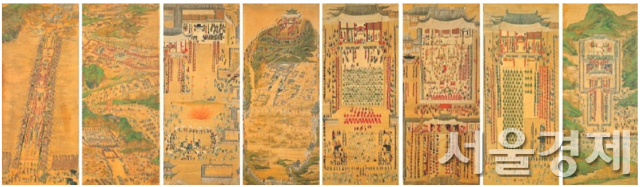

마지막으로, 왕릉군의 형성 과정에 맞춰 조선시대 전 기간의 능행 추이를 분석하고, 대표 사례 4건을 지리 정보 시스템(GIS로 지도화해 보고서에 담았다.

국가유산청 궁능유적본부는 “이번 연구 성과를 토대로, 조선왕릉길 프로그램의 신규 경로를 기획하거나, 왕릉군 내의 문화콘텐츠 및 행사 개발, 조선왕릉 내 역사문화관 전시 개편 등에 활용할 예정”아라고 전했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

chsm@sedaily.com

chsm@sedaily.com