CJ(001040)올리브영이 서울역 인근 대형 빌딩인 KDB생명타워를 6000억 원대에 인수하기로 하면서 배경을 둘러싸고 다양한 해석이 나온다. 최근 대기업들이 보유 부동산을 잇따라 처분하는 것과 정반대 흐름인데다 부동산과 큰 관련이 없는 회사가 매입 주체로 나선 이례적 상황이어서다.

일각에선 올리브영의 이번 빌딩 매입이 향후 그룹 지주사인 CJ㈜와의 합병에 앞서 자산규모를 키우고 유리한 합병비율을 선점하려는 시도로 분석한다. 이 경우 올리브영의 주요 주주인 오너가 3세들이 그룹 승계 과정에서 혜택을 받을 것으로 보인다.

24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KDB생명타워 현 소유주인 KB자산운용은 CJ올리브영을 우선협상대상자로 선정하고 가격 협상을 벌이고 있다.

CJ는 최근 장지민 경영리더를 올리브영 최고재무책임자(CFO)로 내려보낸 것으로 확인됐다. 시장에선 그가 빌딩 인수 자금 조달과 합병 비율 산정 등 중책을 맡을 것으로 본다. CJ가 이번 올리브영의 빌딩 인수 자금을 지원할 수 있다는 관측도 나온다.

IB업계에선 CJ와 합병을 염두에 둔 사전 작업으로 관측한다. 양사 합병은 오너가 3세 승계를 위한 핵심 방안으로 꼽혀 왔다. 재작년 말 기준 올리브영 지분은 CJ(51.15%), 글랜우드PE(22.56%)와 이재현 CJ그룹 회장의 자녀인 이선호 실장(11.04%), 이경후 실장(4.21%) 등이 보유하고 있다. 지난해 올리브영이 글랜우드PE 측 지분을 자사주 형태로 매입하면서 CJ와 오너가 지분율은 더 높아졌다.

만약 양사가 합병하면 올리브영 주주들은 보유 지분만큼 CJ 지분과 맞교환 하게 된다. 이선호·이경후 실장의 그룹 지배력도 높아진다. 합병비율을 어떻게 산정하느냐가 오너가의 그룹 승계 과정에서 중요한 이슈로 부각될 수 있다.

비상장사와 상장사 간 합병 시 비상장사는 자산가치와 수익가치를 합산해 기업 가치를 평가 받는다. 반면 상장사는 시가를 기준으로 평가 받는다. 비상장사인 올리브영은 자산규모를 키울수록 CJ와의 합병 비율 산정에서 유리해진다. 지난해 두산그룹이 두산에너빌리티 신설회사(비상장사)를 두산로보틱스와 합병하겠다고 발표했을 때도 이런 방식이 적용됐다.

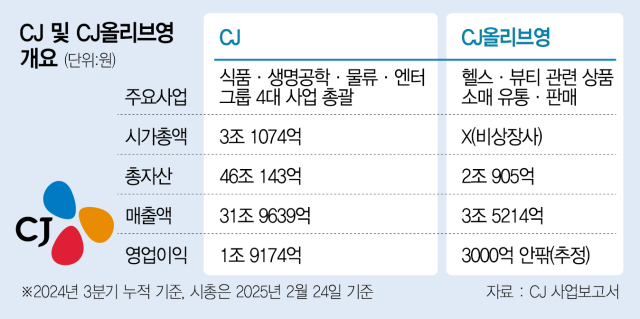

지난해 3분기 말 기준 올리브영의 총자산은 2조905억 원이다. CJ의 총자산 46조143억 원 대비 4.5%에 불과하다. 그러나 양사가 실제 합병하면 CJ는 시가를 기준으로 기업가치가 평가돼 체급 차이가 대폭 축소된다. 이날 기준 CJ의 시가총액은 3조1074억 원이다. 만약 올리브영이 KDB생명타워를 품으면 자산규모가 최대 3조 원 까지 커지며 CJ 시총에 견줄만한 수준까지 올라선다. 즉 올리브영 주주들에게 더 유리한 합병 비율이 나올 수 있다.

회계 전문가들은 합병 비율 산정 시 총자산이 크다고 무조건 유리한 건 아니라고 설명한다. 총자산 중 명확히 부채로 인식해야 하는 부분은 자산가치 산정에서 빼야 하기 때문이다. KDB생명타워를 인수할 때 회사의 신용으로 조달한 부채는 자산가치 산정에서 제외될 수 있으며, 회사가 자본성격으로 조달한 자금 정도만 포함할 수 있다는 게 중론이다.

올리브영이 KDB생명타워를 인수하면 매년 임대료를 줄일 수 있다는 점도 유리한 점으로 분석된다. 회사의 현금흐름이 높아져 수익가치 평가 때 플러스 요인이 되기 때문이다. 인수·합병(M&A) 관계자는 “올리브영이 빌딩 인수에 성공하면 어떤 방식으로든 합병비율을 유리하게 만들 여지가 커진다”고 말했다. 다만 CJ올리브영 관계자는 “추가공간 확보가 필요하여 입찰에 참여한 것”이라며 “합병을 염두에 둔 것은 아니다”고 밝혔다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

midsun@sedaily.com

midsun@sedaily.com