인공지능(AI)을 활용해 자연에 존재하지 않는 새로운 효소를 설계하고 이를 통해 미생물 세포공장 구축과 신약 개발을 가속화할 수 있는 기술이 국내에서 개발됐다.

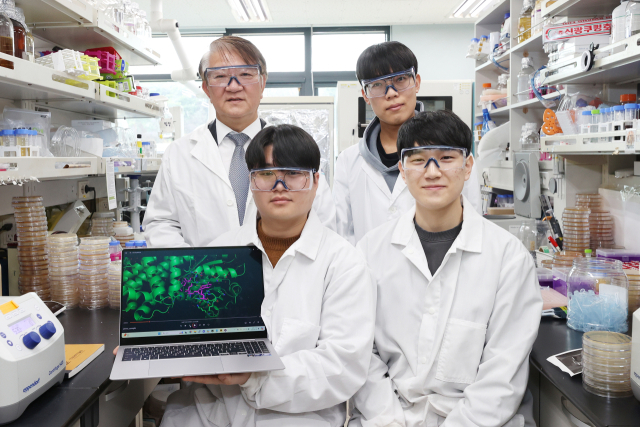

한국과학기술원(KAIST)은 이상엽 생명화학공학과 특훈교수(국가바이오위원회 부위원장) 연구팀이 AI를 활용한 효소 기능 예측 기술의 발전 과정과 최신 동향을 정리하고 AI가 새로운 효소를 찾고 설계하는데 어떤 역할을 해왔는지 분석해 ‘AI를 이용한 효소 기능 분류’를 발표했다고 21일 밝혔다. 연구성과는 국제학술지 ‘생명공학 동향’에 최근 게재됐다.

연구팀은 이번 연구에서 머신러닝과 딥러닝을 활용한 효소 기능 예측 기술의 발전 과정을 체계적으로 정리·분석해 제공했다. 초기의 서열 유사성 기반 예측 기법에서부터 합성곱 신경망, 순환 신경망, 그래프 신경망, 트랜스포머 기반 대규모 언어 모델까지 다양한 AI 기법이 효소 기능 예측 연구에 접목된 사례를 다뤘다. 이들 기술이 단백질 서열에서 의미 있는 정보를 어떻게 추출하고, 예측 성능을 극대화하는지를 분석했다.

특히 딥러닝 기술을 활용한 효소 기능 예측은 단순한 서열 유사성 분석을 넘어, 구조적·진화적 정보 등 아미노산 서열에 내재된 효소의 촉매 기능과 관련된 중요한 특성을 자동으로 추출함으로써 보다 정밀한 예측이 가능하다는 점이 강조됐다. 이는 기존의 생명정보학적 접근법과 비교해 인공지능 모델이 가지는 차별성과 장점을 부각하는 중요한 부분이다.

또 생성형 AI 모델의 발전에 기반해 기존 효소 기능 예측을 넘어 자연계에 존재하지 않는 새로운 기능을 가진 효소를 생성하는 기술이 미래 연구 방향이 될 것으로 제시했다. 이러한 AI 기반 효소 예측 및 설계 기술의 지속적인 발전은 향후 바이오 산업과 생명공학 연구의 방향성에 큰 변화를 가져올 것으로 전망했다.

이 교수는 “AI 활용 효소 기능 예측은 다양한 생물학적 문제 해결에 효과적으로 적용될 수 있는 가능성을 보여주며 바이오 분야 전반의 연구를 가속화하는 데 크게 기여할 것”이라고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

sookim@sedaily.com

sookim@sedaily.com