중국이 코로나19 팬데믹 이후 글로벌 신약 공급 기지로 급부상한 가장 큰 원동력은 범국가적인 신약 임상·승인 지원 제도와 글로벌 빅파마 근무 경험이 있는 고급 인력의 유입 등이 꼽힌다. 정부는 제도 유연화를 통해 신약 개발 ‘속도전’에 힘을 실어주고 민간 제약·바이오 업계는 글로벌 인재들을 끌어들여 전반적인 경쟁력을 한 단계 높인 것이다.

◇유연한 임상·승인…지난해만 40개 신약 허가=중국 국가약품감독관리국은 지난해 48개 혁신 신약을 승인했다. 최근 5년간 가장 많은 수치다. 48개 신약 중 글로벌 기업이 아닌 중국 기업이 허가받은 사례가 40개에 달한다.

전문가들은 희귀의약품이나 혁신의약품 개발에 대한 중국 정부의 전폭적 지원을 가장 큰 원동력으로 꼽는다. 중국 정부는 지난해 상하이·베이징에서 시범적으로 임상시험 허가 승인 소요 시일을 기존 60일에서 30일로 크게 단축해 바이오텍을 지원하고 있다. 글로벌 시장에서 숨 가쁘게 벌어지고 있는 ‘속도전’에서 자국 기업을 돕기 위한 정책이다. 신약 개발을 위한 문턱도 낮췄다. 2023년 중국에서 신속승인제도(허가 후 임상)를 거쳐 정식 승인된 약물의 비중은 약 20%로 미국(50%), 유럽(38%)에 비해 낮다. 신속승인제도는 희귀의약품이나 긴급한 신약 개발을 위해 임상 후 허가를 내주는 통상 절차와 달리 일단 허가 후 임상을 통해 정식 승인 여부를 결정하는 제도로 우리나라를 비롯해 대부분의 국가가 도입하고 있다. 중국의 경우 10개 약물 중 8개는 정식 임상에서 사용이 어렵다고 판단됐지만 우선 승인해준 셈이다. 이승규 한국바이오협회 부회장은 “중국 정부는 신약 분야에서 네거티브 규제를 도입해 혁신 기술이 시장에 들어올 수 있는 기회가 훨씬 많다”고 말했다.

정부의 정책적인 지원에 힘입어 신약 개발을 위한 임상도 활발하다. 시장조사 기관인 글로벌 데이터에 따르면 중국은 2021년부터 미국을 제치고 글로벌 임상 건수 1위에 올랐다. 게다가 환자당 임상 비용도 미국보다 저렴하다. 국내 바이오 업계의 한 관계자는 “중국은 인간 대상 데이터(POC)를 어느 국가보다 빠르고 많이 확보할 수 있는 환경”이라며 “중국 정부의 전폭적인 지원 덕분에 그동안 쌓아왔던 잠재력이 지난해부터 터지고 있다”고 전했다.

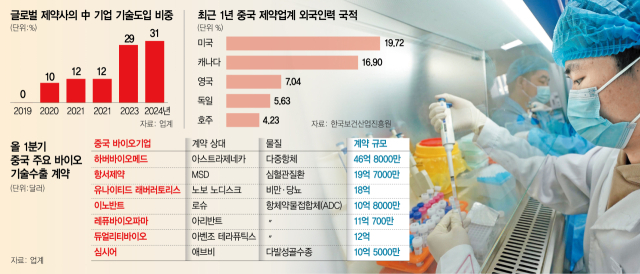

◇"중국약 못 믿는다"는 ‘옛말’…빅파마 기술 도입 3건 중 1건이 중국산=글로벌 제약사들은 임상 및 시판 데이터를 충분히 확보한 중국의 신약 후보 물질에 매력을 느끼고 있다. 미국 금융회사 스티펠이 올 초 낸 보고서에 따르면 지난해 글로벌 제약사들이 맺은 기술 도입 계약들 중 중국 기업과 맺은 거래가 3분의 1을 차지했다. 실제 중국 제약·바이오 기업이 빅파마들의 기술 도입 계약에서 차지하는 비중은 2022년 12%, 2023년 29%, 2024년 31%로 2년 새 3배 가까이 늘었다.

올 들어서 중국 기업과 글로벌 빅파마 간 조 단위 ‘빅딜’이 줄을 이으며 이런 추세가 강화되고 있다. 아스트라제네카가 다중항체 치료제를 하버바이오메드(46억 8000만 달러)에서, 노보노디스크가 비만 치료제를 유나이티드래버러토리스(18억 달러)에서, 머크가 심혈관 질환 치료제를 항서제약(19억 7000만 달러)에서, 애브비가 다발성골수종 치료제를 심시어(10억 5000만 달러)에서 도입했다.

특히 중국 제약사 아케소의 폐암 치료제 ‘이보네시맙’의 임상 3상 결과가 주목된다. 이보네시맙은 지난해 매출 294억 7200만 달러로 글로벌 1위를 기록한 MSD의 면역항암제 ‘키트루다’보다 효능이 우월할 수도 있다는 전망이 나온다. 중국 벤처캐피털 펀드 ‘프리즈 펀드’는 이보네시맙에 대해 “중국이 미국에 비해 5년 뒤처졌던 PD-1 영역에서 오히려 3년 앞서나가는 국면”이라고 평가했다.

생명과학의 기초 척도 중 하나인 의학 논문 피인용 점유율도 우수하다. 영국 생명과학국이 지난해 11월 발표한 생명과학경쟁력지수(LSCIs)에 따르면 2023년 기준 중국의 의학 논문 피인용 점유율은 24.0%로 미국(31.6%)에 이어 2위다. 2011년 6.2%에 불과했지만 지난 10여 년간 4배가량 급성장했다. 한국은 3.1%로 10년 넘게 큰 차이 없이 10위권에 머물고 있다.

◇글로벌 인력 中으로 유입…교두보 역할 ‘톡톡’=빅파마 근무 경력을 쌓은 글로벌 인재들이 속속 중국 제약·바이오 기업에 합류하거나 창업해 생태계에 활력을 불어넣고 있다. 소수의 고급 인력에 의해 좌우되는 신약 개발 특성상 앞으로도 중국의 성장세가 이어질 것으로 전망되는 대목이다. 한국보건산업진흥원이 올 초 발표한 보고서에 따르면 최근 1년간 중국 내 제약 업계의 외국 인력 국적은 미국이 19.72%로 가장 많았고 캐나다(16.9%), 영국(7.04%), 독일(5.63%), 호주(4.23%), 일본(4.23%) 순이었다. 제약·바이오 선진국 출신 인재들이 전체 외국 인력의 절반가량을 차지했다. 이들은 연구 역량을 보완하는 한편 글로벌 제약사와 교두보 역할을 담당하고 있다. 백승수 한국보건산업진흥원 중국지사장은 “최근 해외 인력의 중국 유입이 눈에 띄게 증가하고 있다”며 “중국 내 전문 인력 수요가 증가하면서 해외 제약 업계의 인력이 다수 중국으로 유입되는 정황도 보인다”고 말했다.

해외 인력들 중 중국계 인력도 상당한 것으로 보인다. 제넨텍·로슈 등을 거친 김민지 크로스보더파트너스 대표는 “연봉도 많이 주고 바이오텍이 성공했을 때 수익도 크다 보니 글로벌 제약사에서 일하던 중국계 인력이 대거 자국으로 돌아가 빅파마와의 합작에 중추적인 역할을 하고 있다”고 전했다. 이 부회장도 “중국의 기술수출 총액이 수입 총액을 넘어선 2022년은 빅파마의 중국 과학자들이 자국으로 돌아온 시기와 겹친다”며 “중국이 맨파워를 바탕으로 글로벌 기업들과 직접 딜을 하는 시기가 열렸다”고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

1min9@sedaily.com

1min9@sedaily.com